中國網/中國發展門戶網訊 2020 年底,中國歷史性地解決了絕對貧困問題,扶貧事業取得歷史性偉大成就——按照每人每年生活水平 2 300 元(2010 年不變價)的現行農村貧困標準計攤位設計算,我國農村地區貧困人口全部脫貧。中國脫貧攻堅戰的勝利不但大幅增進了農村居民的福祉,而且大幅推進了世界反貧困進程,為全球開幕活動減貧事業作出了巨大貢獻。中國對世界減貧貢獻率超過 70%,是世界上減貧人口數最多的國家。

改革開放以來,中國經濟持續高速增長,農業、工業、制造業等傳統行業,以及互聯網和移動互聯網、新能源等新興產業發展成績斐然,數字經濟等新經濟形態的涌現和“網絡直播帶貨”、線上線下融合等新型商業模式的日漸成熟為中國貧困治理持續創造著新的物質條件、知識技術條件和市場條件。在國家治理能力不斷提升、國內各行各業快速發展、國內各類市場容量逐漸擴大、國內消費需求日漸多元化等多重因素的合力作用下,中國的貧困治理體系不斷向著縱深發展,并為鄉村振興戰略的實施奠定了良好基礎。

“鑒于往事,有資于治道”,我國的貧困治理實踐是人類文明歷史上的寶貴財富,站在新的歷史起點上,有必要對改革開放以來頒發的主要扶貧政策進行解構,并回顧各類政策合力作用下的我國農村社會變遷歷程,為鄉村振興實踐的持續推進提供借鑒。

我國扶貧政策演進歷程

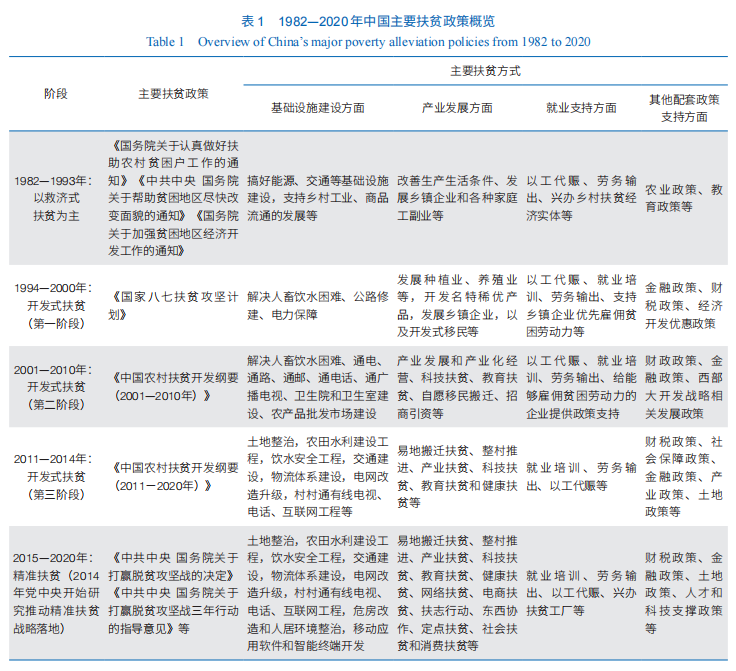

改革開放至今,中國農村經歷了從普遍性絕對貧困、部分絕對貧困到個別絕對貧困的變遷,扶貧實踐經歷了從單純救濟式扶貧、開發式扶貧到精準扶貧的演進(表 1),扶貧的參與主體、主要VR虛擬實境做法和取得的成效隨著時間推移逐漸呈現出從小范圍向大區域輻射的態勢。通過政策梳理可以發現,改革開放以來中國的扶貧實踐具有向橫向拓展和向縱向延伸的特點。

我國扶貧政策橫向演進特征:貧困治理的廣度不斷拓展

參與主體不斷增加。我國救濟式貧困治理的參與主體主要為政府和貧困者。1987 年頒布的《關于加強貧困地區經濟開發工作的通知》確立了我國農村貧困地區的扶貧工作已經完成了從單純救濟向經濟開發的根本轉變,市場力量開始參與到扶貧開發中來,貧困治理的參與主體增加至政府、市場和貧困者 3 種類型。2013 年,習近平總書記首次提出“精準扶貧”的概念。伴隨著一系列精準扶貧政策的頒布,中國的貧困治理開始進入精準扶貧階段。道具製作該階段的參與主體跟前一階段相比,覆蓋范圍更大,涵蓋了政府部門、事業單位、國營企業和私營企業、慈善機構及貧困者。至此,貧困治理已經形成了一種政府主導,全社會廣泛參與的大扶貧格局。

基礎設施建設覆蓋范圍不斷擴大。將基礎設施建設納入貧困治理體系開始于開發式扶貧階段。隨著中國經濟快速發展,農村貧困地區的基礎設施建設覆蓋范圍逐漸從局部走向普及,建設特點呈現出從“無”到“有”,再到“提質增效”的轉變。1987 年,貧困地區的基礎設施建設主要涵蓋交通(興修公路和水上河道)和能源(興辦水電、火電)兩大領域;1994 年,我國將水利領域(人畜飲水問題)納入貧困地區基礎設計建設,并提出了“消滅無電縣”的要求;2001 年,擴大了交通、能源和水利建設的覆蓋范圍,并將基礎設施建設延伸到了通信工程領域(絕大多數行政村通郵、通電話、通廣播電視)和公共衛生領域(大多數貧困鄉有衛生院,貧困村有衛生室);2011 年,我國農村貧困地區的基礎設施建設增加了土地整治、物流體系建設、互聯網建設、信息服務普及等內容,并將“基本解決人畜飲水問題”的目標進一步提升為“安全飲水工程”,“解決用電問題”的目標進一步發展成為“農村電網改造升級、城鄉用電同網同價”等;2015—2018 年,基礎設施建設的范圍進一步擴大,交通、能源、水利等領域的基礎設施建設開始發展成扶貧體系,提法變為交通扶貧、水利扶貧、電力和網絡扶貧等,覆蓋范圍更加廣泛和細化;此外,還增加了危房改造和農村人居環境整治等內容。

產業發展扶貧政策覆蓋范圍不斷擴大。產業發展是貧困治理奇藝果影像的核心內容之一,旨在增強貧困者的自我發展能力,是一種“造血式”扶貧。產業發展脫貧政策的雛形在救濟式扶貧階段就已出現,1982 年中央多部門聯合發布的《關于認真做好扶助活動佈置農村貧困戶的通知》指出要千方百計幫助貧困戶搞好多種經營,但是并未提出更加具體的措施;1994 年的產業發展脫貧政策包括了財稅、金融等政策保障,發展種養業、加工業,興辦鄉村扶貧經濟實體和科技扶貧等內容;2001 年,在之策展前的基礎上,政策保障范圍進一步增加和細化,增加了對農業產業化經營的規定,對科技扶貧的具體做法也作出了更加細化的闡述;到 2011 年,產業扶貧政策內嵌于易地扶貧搬遷、整村推進、東西協作、定點扶貧、社會扶貧、科技扶貧等多個扶貧體系中,針對不同貧困成因和不同地區資源稟賦實行不同的產業發展政策,體現了分而治之的思想,有關政策保障也更加完善;2015—2019 年,產業扶貧體系增加了“互聯網+”扶貧、資產收益扶貧和就業扶貧等內容,產業幫扶措施更加多元化,覆蓋了生產、流通、銷售等多個環節。

公共服務扶貧政策覆蓋范圍不斷擴大。公共服務扶貧政策體系主要包括教育、公共衛生、公共文化服務和社會保障 4 個方面廣告設計內容。1982 年的公共服務扶貧政策僅涉及教育(為貧困戶子女減免學雜費)、公共衛生(部分地區幫助貧困戶防病治病)和社會保障(撥出適當數額的農村救濟經費)3 個領域的部分內容,扶貧形式相對單一;AR擴增實境到了 1994 年,公共服務扶貧政策開始觸及文化領域,對文化設施建設和改善群眾文化生活進行了相應規定,同時教育領域扶貧政策轉變為“教育改革和初等教育普及等”、公共衛生領域的扶貧政策轉變為“改善醫療衛生條件和完善貧困地區三級醫療預防保健網等”、社會保障領域的扶貧政策轉變為“建立健全社會保障體系等”;2001 年,農科教結合、成人教育、職業教育等內容納入教育領域的扶貧工作,公共衛生領域扶貧目標更加細化(要求大多數貧困鄉有衛生院、貧困村有衛生室,基本控制貧困地區的主要地方病);2011 年,教育、公共衛生、公共文化活動佈置服務和社會保障領域的扶貧政策各自開始形成體系,覆蓋范圍更廣;2015—2019 年,實施精準扶貧戰略以來,教育扶貧(學生資助、教師配備、教學硬件設施建設等)、健康扶貧(醫療救助、營養改善、疾病防治)、社會保障兜底(“低保”、“五保”、臨時救助、慈善救助等)、文化扶貧(圖書室、健身場地等文化設施建設)共同構成了公共服沈浸式體驗務扶貧政策體系,扶貧目標更加明確,極大提升了貧困地區公共服務的可及性。

我國扶貧政策縱向演進特征:貧困治理的深度不斷增加

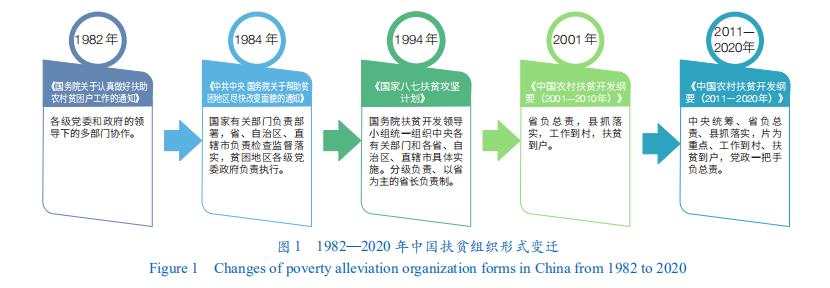

參與主體層級不斷延伸。從政策供給層來看,主要體現為貧困治理組織形式的變遷,即貧困治理的統籌單位從中央有關部門上升至黨中央,扶貧對象從貧困縣逐步延伸至所有貧困村和所有貧困戶(圖 1)。

扶貧實踐從“以物質層面為主”到“物質與精神并重”。隨大型公仔著主導扶貧方式的轉變,幫扶手段也經歷了從物質幫扶、能力建設和權利保障到精神扶貧的層層遞進。救濟式扶貧階段的主要做法是物質幫扶,即給貧困戶發放一定的物資用于生活生產;進入開發式扶貧階段后,主要幫扶手段更側重于以經濟開發帶動貧困戶脫貧致富,從物質幫扶開始深入到權利保障和能力建設;到了精準扶貧階段,在完善的扶貧政策體系下,“等、靠、要”等福利依賴現象開始成為阻礙扶貧成效的重要因素之一,精神扶貧的重要性日益凸顯,多部門聯動的“扶志扶智”行動開始成為貧困治理體系的重要組成部分,這標志著貧困治理正式深入到精神層面。盡管“扶貧扶志”在 1982 年就已提出,但是系統性的精神扶貧實踐是在精準扶貧之后才出現。因此,本文認為,減貧真正觸及到精神層面是在精準扶貧之后。

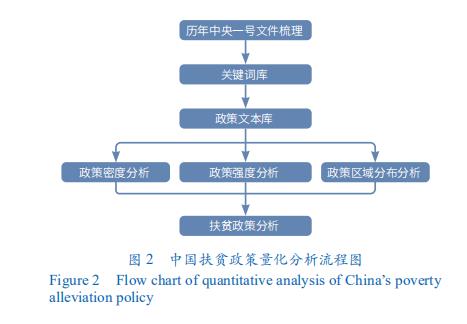

我國扶貧政策量化分析

在前述定性分析的基礎上,本部分對我國扶貧政策進行量化分析(圖 2)。首先對歷年中央一號文件中關于扶貧政策的關鍵詞進行梳理,形成關鍵詞庫;接下來,在北大法寶法律數據庫和中國知網政府文件數據庫檢索相應關鍵詞,形成扶貧政策文本庫;最后,從政策密度、政策強度、政策區域分布 3 個方面對政策進行量化,形成扶貧政策累計效力。本文的研究樣本是 2001—2020 年國家發布的典型扶貧政策文件,共包括中央扶貧政策 586 件,地方扶貧政策 8 691 件。

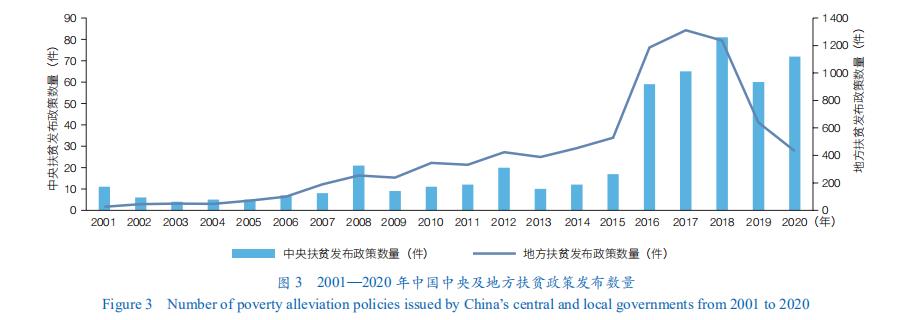

扶貧政策密度分析

圖 3 展示了 2001—2020 年中央和地方發布的扶貧政策數量。整體來看,中央和地方扶貧政策密度演變趨勢VR虛擬實境大體相近:2013 年我國進入精準扶貧階段以來,中央和地方扶貧政策頒布數量開始呈現出急劇上升態勢。2016—2018 年是中央和地方扶貧政策頒發密度較高的時期,特別是 2018 年中央頒發《關于打贏脫貧攻堅戰三年行動的指導意見》,表明我國在此階段正式進入了貧困治理的攻FRP堅時期;隨后,各地配套政策逐步頒發,形成了扶貧政策密度的高峰,也顯示出我國的精準扶貧實踐需要各方面政策齊聚發力,配套推進以形成強大的政策合力。2019 年以后,隨著脫貧攻堅逐漸接近尾聲,中央和地方出臺的扶貧政策數量均有所減少;到 2020 年,中央扶貧政策頒發數量出現小幅度回升,主要是在脫貧攻堅戰的收尾階段,黨和國家對貧困治理與鄉村振興的銜接進行了一系列部署,帶動了扶貧政策數量的上升。

扶貧政策強度分析

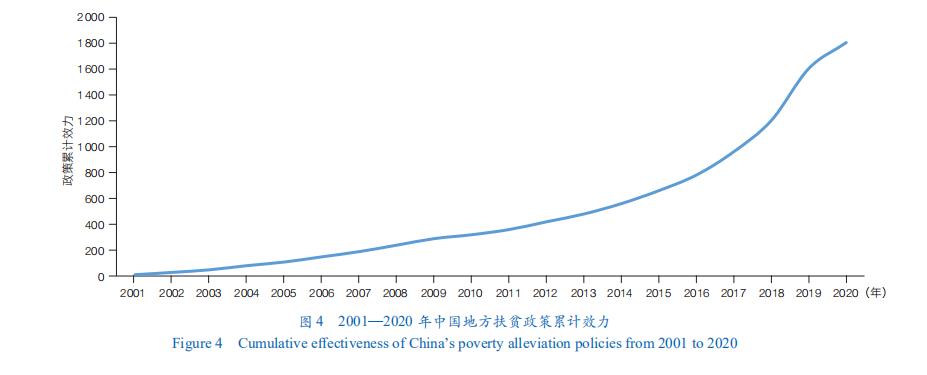

政策效力是量化技術創新政策內容的重要維度,是指政策文本的內容效度及其影響力,用于描述政策的行政影響力和法律效力;政策效力由政策發布部門的行政級別和法律地位決定,政策發布部門的法律地位越高,政策的影響力和約束力越大,政策效力越大。因此,借助政策效力對扶貧政策進行量化分析具有一定的合理性。本文選取了地方頒發的各類扶貧政策作為研究樣本來量化扶貧政策強度,即扶貧政策效力。2001—2020 年,地方扶貧政策中行政許可批復占 3.23%,地方工作文件占 73.49%,地方規范性文件占 20.36%,地方政府規章占 1.69%。在衡量地方性扶貧政策效力時,為上述 4 類政策賦值分別為 0.7、0.8、0.9 和 1.0。考慮到政策存在累加性,因此構建扶貧政策累計效力指標作為扶貧政策量化指標進行分析,計算方法如下:

Total(PolicyPit )= Total(PolicyPit−1)+ 奇藝果影像PolicyPit−Aban(PolicyPit−1)。 (1)

其中,PolicyPit 表示在 t 年第 i 個省份生效的扶貧政策的效力,Aban(PolicyPit−1)表示在 t 年第 i 個省份失效的扶貧政策的效力,Total(PolicyPit−1)表示從第 1 年至第 t 年第 i 個省份的累計扶貧政策效力。

根據上述計算方法,可以計算得到 2001—2020 年我國地方扶貧政策的累計效力(圖 4)。從圖4可以看出,2001—2020 年,我國地方扶貧政策累計效力不斷提升,并在 2020 年達到最大值。扶貧政策累計效力的不包裝設計斷提升一方面得益于我國對扶貧事業的完善布局和強大的組織能力,另一方面也得益于我國在扶貧實踐中不斷探索,形成了日漸完善的大扶貧體系。

扶貧政策效力與農村社會的多維度變遷

隨著貧困治理實踐的有效推進,我國農村貧困地區發生了山鄉巨變,無論是貧困情況,還是基礎設施和公共服務條件都得到了大幅度改善。本文從農村地區貧困情況、基礎設施和公共服務條件、人民生活水平 3沈浸式體驗 個方面出發,分析自 2013 年進入精準扶貧階段以來,我國農村社會發生的多維度變遷。利用上文計算得到的扶貧政策累計效力數據,以及《中國農村貧困監測報告》中能夠衡量農村社會多維度變遷的數據,從多個維度考察扶貧政策與農村社會多維度變遷的相關性。

農村地區貧困情況變遷。本文使用貧困發生率這一指標來衡量我國農村地區的貧困狀況。1978 年,我國貧困人口規模達到 7.7 億人,農村地區貧困發生率高達 97.5%(現行貧困標準);也就是說,改革開放之初,我國居民普遍生活在貧困線之下。經過數十年的貧困治理,農村地區貧困發生率從 1978 年的 97.5% 下降至 2019 年的 0.6%,貧困人口規模從 1978 年的 7.7 億人下降到 2019 年的 551 萬人。貧困發生率的大幅度下降得益于黨和政府在農村貧困地區推行廣告設計的一系列扶貧政策,根據前文分析可知,這些扶貧政策覆蓋到農村發展和農民生活的方方面面。計算扶貧政策累計效力和我國農村貧困發生率的皮爾遜(Pearson)積矩相關系數可知,在 1% 的顯著性水平下,二者的相關系數為 ﹣95.3%,具有強負相關關系;也就是說,貧困人口的減少、貧困發生率的降低與我國頒發的各類扶貧政策具有顯著的負相關關系。

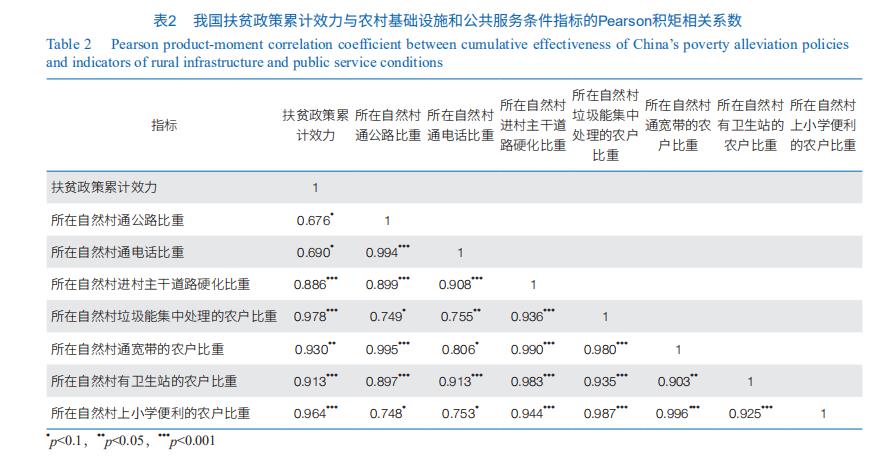

農村地區基礎設施與公共服務條件變遷。參考《中國農村貧困監測報告》,使用農村貧困地區居民所在自然村通公路比重、通電話比重、進村主干道路硬化比重、垃圾能全息投影集中處理的農戶比重、通寬帶的農戶比重、有衛生站的農戶比重和所在自然村上小學便利的農戶比重 7 個指標來衡量農村貧困地區基礎設施與公共服務條件。2包裝設計0舞臺背板13—2019 年,7 個指標值都有不同程度的上升;2019 年,除所在自然村垃圾能集中處理的農戶比重(86.4%)以外,其余指標值均超過了 90%,所在自人形立牌然村通公路和通電話比重更是達到了 100%。這說明基本的基礎設施條件在農村貧困地區已經得到保障,上述指標值的增加也顯示出農村貧困地區社會公共服務的可及性得到明顯提高。表 2 顯示了扶貧政策累計效力與農村基礎設施和公共服務條件指標的 Pearson 積矩相關系數,從中可以看出 7 個指標與扶貧政策累計效力存在著不同程度的正相關性。這說明大量扶貧政策的實施與農村貧困地區基礎設施條件和公共服務水平的提升具有顯著的正相關性:當扶貧政策的累計效力不斷增加時,農村地區基礎設施條件也不斷改善,社會公共服務科技型不斷增加。同時,也可以看出,不同平面設計子指標之間也具有顯著的正相關性,這說明在農村參展地區不同類型基礎設施和公共服務設施的建設是協同推進的。

農村地區人民生活水平變遷。參考《中國農村貧困監測報告》,采用農村貧困地區每百戶擁有的移動電話數量、計算機數量、電冰箱數量、洗衣機數量、汽車數量,以及貧困地區農村常住居民人均可支配收入和人均消費支出 7 個指標來衡量農村貧困地區人民生活水平的變遷。上述指標均為衡量人民生活水平的正向指標;也就是說,人民生活水平越高,各指標值越大。2013—2019 年,7 個指標值均有不同程度的增加,貧困地區農村常住居民收入水平和消費水平均得品牌活動到大幅提升,人均可支配收入從 6 079 元上升到 11 567 元,7 年內年均增速 11.3%;人均消費支出從 5 404 元上升到 10 011 元,年均增速 10.8%,略低于收入平均增幅。每百戶擁有的移動電話數量從 2014 年的 194.8 部上升到 2019 年的 267.6 部;每百戶擁有的計算機、洗衣機、電冰箱和汽車數量也都有不同程度的增加。結合收入支出數據可知,進入精準扶貧階段以來,農村貧困地區居民生活水平不斷攀升。表 3 顯示了扶貧政策累計效力與農村貧困地區居民生活水平相關指標的 Pearson 積矩相關系數。從中可以看出,扶貧政策累計效力與各指場地佈置標均為顯著的正相關關系;也就是說,扶貧政策累計效力越大,農村居民生活水平展場設計越高。

主要啟示

本文從橫向梳理了我國扶貧政策覆蓋活動佈置范圍,從縱向分析了我國扶貧政策演變趨勢。從橫向來看,我國扶貧政策的參與主體不斷增加,基礎設施建設、產業發展扶貧政策和公共服務扶貧政策的覆蓋范圍不斷擴大;縱向來看,我國扶貧實踐的參與主體層級不斷延伸啟動儀式,扶貧內容從“以物質層面為主”逐步演變到“物質和精神并重”,貧困治理的深度不斷增加。除了對扶貧AR擴增實境政策進行上述的定性分析以外,有必要結合已有文獻研究成果對扶貧政策進行量化分析,本文借鑒彭紀生的方法計算了我國扶貧政策的累計效力,并分析了其變化趨勢。此外,近年來,農村社會一直處在多維度動態變遷過程中,為了了解扶貧政策與農村社會多維度變遷之間的相關程度,本文還研究了我國扶貧政策累計效力與農村社會多維度變遷之間的相關關系,基于上述研究工作,得到以下 3 點啟示。

汲取我國貧困治理的偉大實踐經驗,因地制宜,動態制定關于鄉村振興的配套性政策法規。一方面,脫貧攻堅積累的寶貴經驗亦是鄉村振興戰略推進的重要基礎,應在鄉村振興過程中充分借鑒我國貧困治理過程中因地制宜、動態規劃的特點;另一方面,梳理我國歷年頒發的扶貧政策可以發現,某個地區實現整體性脫貧和整體性發展依靠的從來都不是單一的政策,而是一系列配套政策。進入鄉村振興時期,可以參考脫貧攻堅時期不同類型的扶貧政策協同推進的寶貴經驗,結合農村地區具體特點,有重點、有針對性地制定鄉村發展的組合配套政策,形成強大的政策合力,推動農村經濟社會持續參展繁榮發展。

在鄉村振興時期持續推動各類主體的協同配合,形成鄉村振興的強大動能。結合前文分析可知,我國扶貧實踐的參與主體一直在不斷增加,到精準扶貧階段,政府、非營利組織、高校和科研機構、國有企業和民營企業等各類市場主體協同開展扶貧行動,形成了強大的脫貧動力,為打贏脫貧攻堅戰起到了極其重要的作用。因此,建議在鄉村振興時期繼續推動各類主體的協同配合,繼續推動人力、物力、財力、技術等資源的跨部門、跨地域融通,為鄉村振興創造良好的制度條件、資金條件、物質條件、技術條件和人才智力條件,充分激活農村地區的發展潛能。

考慮逐步推動重要政策法制化以提升政策效力。前文對扶貧政策累計效力與農村社會多維度變遷之間的相關性研究表明,扶貧政策累計效力越高,農村貧困發生率越低;基礎設施建設條件與社會公共服務水平越好,農村貧困地區居民生活水平越高。由于政策效力由政策發布部門的行政級別和法律地位決定,因而可以考慮在政策制定過程中充分發揮有關部門的行政影響力和法律影響力,以提高有關政策的效力,進而更好的服務于鄉村振興的偉大實踐。(作者:王煥剛,中國科學院大學;張程,中央財經大學;聶常虹,中國科學院動物研究所。《中國科學院院刊》供稿)。

發佈留言