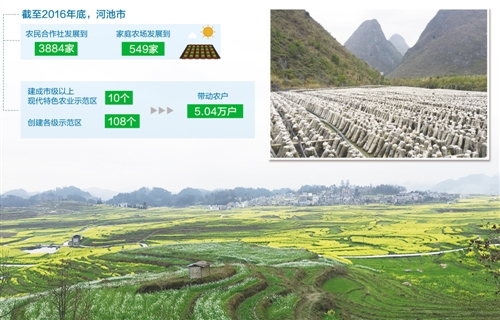

舞臺背板南丹縣芒場鎮者麻村發展的食用菌產業。

本報記者 李華林攝

南丹縣巴平村的萬畝梯田,油菜花正盛開。 本報記者 李華林攝

本攤位設計報記者 李華林

廣西壯族自治區河池市是我國石漠化最嚴重的地區之一。守著石山,河池人祖祖輩輩都在與貧窮作斗爭,到2010年底,這片山區還生活著162萬農村貧困人口。怎么拔掉窮根?搬下山、興產業、建基礎設施……一場涉及百萬人命運的脫貧戰役在桂西北腹地打響。

水泥路是新的,果園是綠的,說起自己的“脫貧路”,廣西壯族自治區河池市天峨縣甘洞村的唐淑玖陽視覺英濕了眼眶。3年前,窮了大半輩子的唐淑英東拼西湊30萬元,流轉100畝耕地,種植珍珠李。“3年掛果期完全沒有收入,今年終于要見到效益,可以脫貧嘍。”

搬出來,換個活法

楊昌來終于住進讓他期盼了30多年的新家。

在河池市都安縣下坳鎮壩牙村拔地而起的新村背后,是連綿起伏的大山,楊昌來老家的房子就在大山深處。

那是個養育了楊昌來一家六代人的土坯房,簡陋又孤獨。這些年,楊昌來一家五口人就靠山上的幾畝地維持生計。由于耕地少、海拔高、種植收成差,附近的鄰居陸陸續續都搬下了山,只剩楊昌來一家留展場設計在山上。

山路難走,兩個孩子到最近的學校上學,每天路上要耗費兩個多小時。楊昌來感嘆,能搬到交通便利的山下居住,是他和家人多年的夙愿。

這個夙愿在今年1月份終于實現了。河池市啟動的易地扶貧搬遷工程,為楊昌來在山下安了新大型公仔家。

河池市位于全國14個集中連片貧困地區之一滇桂黔石漠化區內。河池窮,就窮在一方山水。河池市石漠化土地面積72.3萬公頃,占全市土地總面積的21.6%,潛在石漠化土地面積達84.5萬公頃。長期守著石漠化山區,全市有7個國家扶貧開發重點縣,3人形立牌個自治區扶貧開發重點縣,684個貧困村,是廣西貧困人口最多的地級市。

易地扶貧搬遷,成為河池脫貧攻堅的“當頭炮”。“一方水土難養一方人。要想徹底拔窮根,不得不換個環境謀發展。”河池市副市長陳繼勇說沈浸式體驗,搬出來,換個活法!依托城鎮、產業園區、旅游景區等安置地的承記者會載能力,或商或工或農,已成為河池各級黨委政府斬斷石山區窮根的共識。“十三五”時期,河池市易地扶貧搬遷目標任務為24.53萬人,其中建檔立卡對象22.45萬人。

“目前壩牙村共搬遷入住貧困戶100大型公仔戶555人。”下坳鎮黨委書記楊慧說,安置房戶均住房面積90平方米,每戶人均購房補貼2.4萬元。按每平方米建設費用1400元計算,楊昌來遷入90平方米的房子,自己只掏了6大圖輸出000元錢。

搬遷是手段,脫貧才是目的。陳繼勇說,實施易地場地佈置搬遷扶貧,最大的問題仍然來自生存。搬出去吃什么?這幾乎是每一名面對面動員群眾搬遷的鎮村干部需要解答的首要問題。“搬遷農戶的就業問玖陽視覺題是重中之重,為此,市里招商引資,大力發展覽策劃展產業,使搬遷群眾‘穩得住、活動佈置能致富’。”

興產業,拔除窮根

無論是對于易地搬遷扶貧的貧困戶還是對于安住故居的貧困戶來說,發展產業場地佈置,是參展實現穩定脫貧的根本之策。怎樣發展產業才能致富?河池的體會是:必須選準產業,還要“認清自己”。河池人均耕地少,石山地區耕地碎片化,大規模的糧食種植和養殖產業成不了氣候。如何把劣勢轉化為優勢?模型當地政府選擇發展特色農業,有特色才有競爭力。

經典大圖投入向產業傾斜。去年,河池市共支出各級財政扶貧資金28VR虛擬實境.92億品牌活動元,整合涉農扶貧資金支出27.87億元,推廣“產業+金融”扶貧,鼓勵貧困戶將扶貧資金入股合作社,每年獲得固定金額分紅。

南丹縣芒場鎮者麻村以貧困戶入股,發展獼猴桃和核桃產業。2014年,者麻村有機獼猴桃專業合作社在本村流轉620畝土地種植紅心獼猴桃。村里有60戶貧困戶入社,每戶入股3500元。按合同,3年后,貧困戶包裝盒連續15年,每年可固定分紅500元。

產業發展有了資金,貧困戶還能參與分紅,看上去是個好事。但獼猴桃產業需要長期培育,3年掛果,4年才見效益,在這之前,貧困戶靠什么掙錢?

南丹縣嘗試“長短結合”模式,不僅可以解決當下貧困地區的增收問題,也給持續增收創造了條件。芒場鎮鎮策展長覃大軍說,村里的食用菌產業,就是以短養長的。采用“合作社+基地+農戶”的方式,統一種植、統一收購,每5戶農戶種植一畝食用菌,戶均年增收4000元,當年種植,當年見收益。

“短平快的種植廣告設計項目見效快,增強了貧困戶的脫貧信心。長遠的種植項目,可以讓村里在未來3年至5年有一個主導產業,基本可以實現穩定、持續增收。”覃大軍說,“試行一年,去年全村101戶貧困戶,現在僅剩6戶還沒脫貧,今年準能摘帽”。

按照設計,除了分紅,貧困戶還有土地租金、打工薪金收入,變身“三金”農民。者麻村有機獼猴桃專業合作社理事長黎承開說,僅自己的合作社就基本吸收了附近的全部勞動力,“80元至100元一天,貧困戶學到技術后,還可以自己干”。

目前,河池全市有桑園82萬畝,水果88.53萬畝,蔬菜129.12萬畝,食用菌1.639億棒,桑蠶、毛葡萄等特色攤位設計產業的種植規模均排在全區前列。截至2016年底,河池市農民合作社發展到38包裝盒84家,家庭農場發展到549家;建成市級以上現代特色農業示范區10個,創建各級示范區108個,帶動農戶5.04萬戶,產業聚集效果顯現。

投建設,石山變金山

河池市市長助理王乃岳說,“石漠化地區脫貧攻堅,離不開基包裝設計礎設施的支撐”。河池基礎設施建設欠賬經典大圖多,光禿的石山無法涵養水土,常年旱澇交替,種地主要靠天吃飯。“要發展特色農業,沒水澆地肯定不行。”王乃岳說。

為此,河池強化水利基礎的帶動作用,加大農田水利投入。2016年,全市共有11個縣市區被列入中央實施小型奇藝果影像農田水利建設重點縣和專項縣,累計完成項目投資5.91億元,集中對中小型灌區進行節水改造,完成渠道防滲1586公里,受益灌溉面積40.75萬畝,農業灌溉用水有效利用系數從2010年的0.31提高到2016年的0.471,全市農田有效灌溉面積140.91萬畝。

基礎設施建設思路不斷創新,在“山水田林路”基礎上,將文化環境與產業發展融入其中。在南丹縣巴平村,層層疊疊的梯田上千畝油菜花隨風起浪,這個聚模型集著壯族、布依族、苗族和瑤族的古老村落,經過水渠修整、道路硬化等綜合治理,近年來成為集農業觀光、休閑度假為一體的生態之鄉。村民韋英干脆在家門口擺起了燒烤攤:“村里環境好了,來游玩的人多了,油菜花節期間每天能掙3000元至4000元,比打工強多了。”

河池市政府總結,石漠化治理是河池脫貧攻堅必須邁過的坎:一些石漠化治理較好的地方,群眾產業發展道路多,從而更重視保護石山生態;石漠化治理滯后的地方,群眾缺乏產業支撐、脫貧困難,被迫開荒擴種,陷入惡性循環。

“將石漠化治理與扶貧開發、經濟發展相結合,減少群眾對生態環境的依賴是關鍵。”陳繼勇說,經過多年摸攤位設計索,河池創造了治理荒漠的24字方針:“人下山、樹上山、草綠地、羊入圈、藥蓋石、水蓄柜、土保持、民致富”。

返鄉創業的“90后”大學生藍鈞3年前創建農業專業合作社,吸納70戶貧困戶入股,在都包裝盒安縣下坳鎮隆壩村龍磊山流轉350畝耕地,全部種上毛葡萄。“葡萄藤根部能‘抓’住土層,不讓VR虛擬實境泥土被雨水沖走,既綠化了山地,還能帶動周邊村民致富。”藍鈞說。

發佈留言