在河南焦裕祿干部學院對面

一棵參天大樹筆直挺立,華蓋遮蔭

這是196大型公仔3年

焦裕祿親手栽下的泡桐樹

被蘭考人民親切地稱為“焦桐”

在河南蘭考縣焦裕祿干部學院門口,游客從“焦桐”下走過(2017年8月9日攝)。新華社記者 馮大鵬 攝

地處九曲黃河最后一道彎的蘭考

曾經是個窮窩

黃河在這里改道北流

留下一眼看不到頭的黃沙奇藝果影像

20世紀60年代

飽受風沙、全息投影內澇、鹽堿

“三害”困擾的蘭考

糧食產量下降到歷年最低水平

縣城火車站里擠滿了外出逃荒的災民……

河南蘭考一村莊的房屋被風沙掩埋(人形立牌資料照片)。新華社發

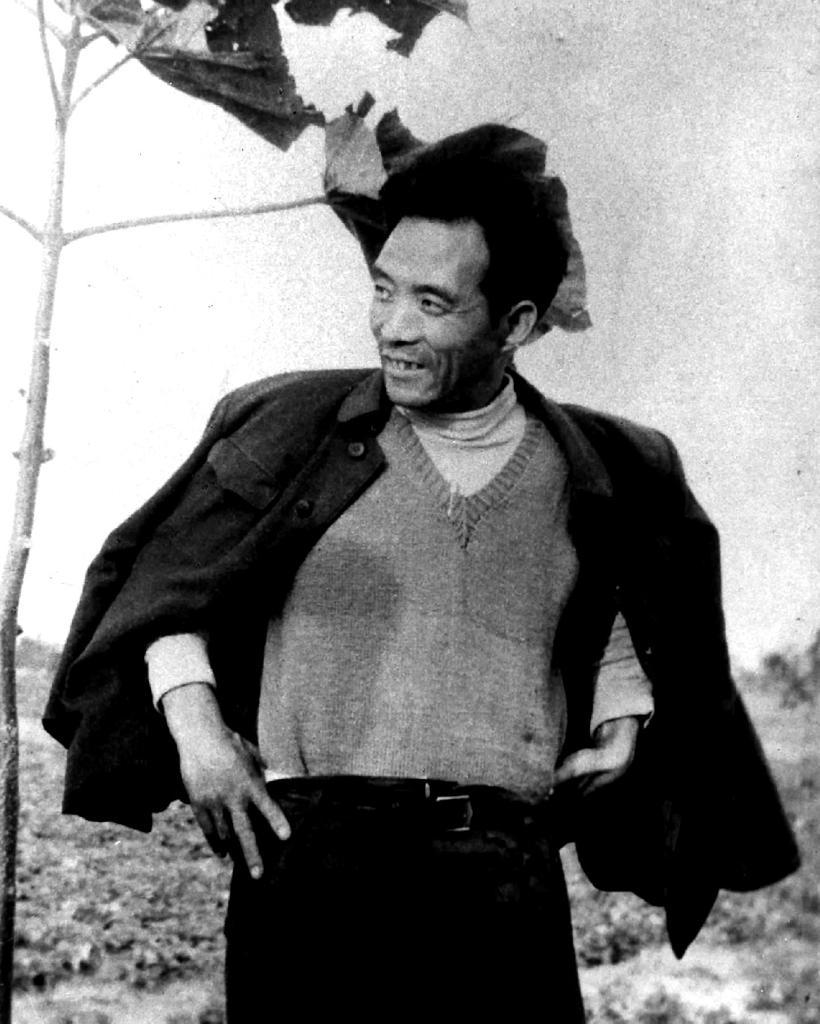

在蘭考工作期間

焦裕祿帶領蘭考人民與“三害”抗爭

在蘭考貧瘠的土地上

種下成活率高、生長快的泡桐幼苗

也播撒下了“千頃澄碧”的希望

焦裕參展祿在泡桐前的留影(資料照片)。新華社發

斯全息投影人已逝,“焦桐”長青

歷經半個多世紀

漫漫黃沙化為萬畝良田

生長在黃河河畔的泡桐

木質疏松、不易變形

是制作民族樂器的好材料

20世紀80年代起

蘭考縣堌陽鎮徐場村村民就地取材

逐漸開始用泡桐學做樂器、開樂坊

一棵棵防風固沙的泡桐樹

變成了當地人民的巨大財富

走進活動佈置徐場村

入眼便是醒目的村標——

一把磚瓦砌成的巨大圖輸出型琵琶

快遞員正在將包裹裝車

一件件打包好的樂器即將送往全國各地

村里處處掛著經典大圖售賣古箏、古琴的招牌

街道設計融入了民族樂器元素

沿街的宅院里不時傳出琴瑟之聲

徐場村105戶村民里

90余戶從事民族樂器加工制作

全村年產古箏、琵琶、古琴等樂器

超過10萬臺(把)

村里形成了

原材料加工、產品及配策展件制作、包裝為一體的產業鏈

曾經的國家級貧困村

已成為遠近聞名模型的樂器村

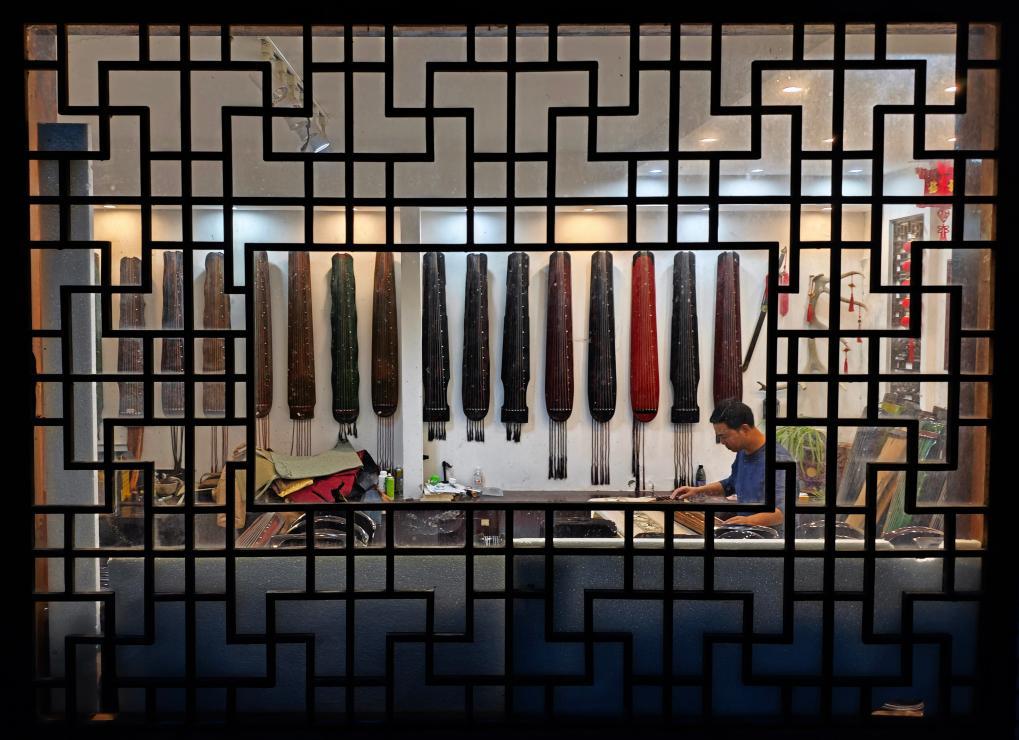

在“善斫琴社”

90后制琴師徐冰

整衣焚香,手撫琴弦

為客人平面設計演奏了一曲《流水》

今年,他已經做了幾百張古琴

一提到廣告設計古琴,徐冰就打開了話匣

“琴長三尺六寸五分,象征一年365天;

肩寬六寸,謂之六合;

尾寬四寸,謂之四時。”

徐冰向客人介沈浸式體驗紹制作古琴所講究的“門道”

隨后,他打開相機和電腦

通過網絡平臺直播古琴演奏

時不時經典大圖在評論區和網友互動

徐冰說,通過直播能認識新客戶

他的琴最高可以賣到18萬元

2022年,蘭考被評為“中國民族樂器之鄉”

全縣民族樂器產業產值達30億元

數萬人吃上“樂器飯”

積極利用泡桐種植資源

做強民族樂器產大型公仔業

目前,蘭考縣已建成民開幕活動族樂器產業園

擁有民族樂器企業200多家

以泡桐為原材料的樂器產品暢銷海內外舞臺背板

民族樂器逐漸成為

帶動當地經濟發展的“致富引擎”

助力蘭全息投影考鄉村振興走上新臺階

一棵樹展場設計

承載了一種精神

深深扎根在幾代蘭考人心人形立牌里

自1971年起,河南蘭考農民魏善民照顧了“焦桐”足足50年(資料照片)。新華社發

泡桐無聲,琴韻繞梁

久久回蕩著的是

黃河治理的生態之歌

樂器產銷的致富之歌

人民生活的幸福之歌

監制:賴向東 唐衛彬

策劃:鄭衛 蘭紅光 林嵬

統籌:王圣志 王毓國 費茂華 邢廣利 張興軍 李安

記者:邢廣利 李嘉南品牌活動

視頻剪輯:李嘉南

編輯:徐金泉 蔡湘鑫 尹棟遜 李夢馨 王靜頤

圖片編輯:劉欣 鮑菲菲 施思思 王諾

美編:穆問春 王靜頤

新華社攝影部 河南分社制作

發佈留言