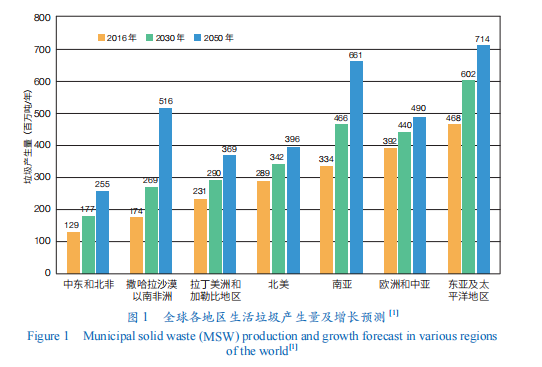

中國網/中國發展門戶網訊 近年來,隨著世界經濟快速發展,全球生活垃圾產生量年年攀升。世界銀行預測,到 2050 年,全球生活垃圾年產生量將達 34 億噸,較 2016 年將增長約 70%(圖 1)。中國作為世界第二大經濟體,在 2020 年僅城市生活垃圾清運量已達 2.35 億噸,相比 2010 年,近 10 年間增長了約 49%。經濟高速發展遭遇垃圾圍城的困境,生活垃圾的減量化、資源化和無害化處理受到廣泛關注。

各國對城市生活垃圾處道具製作理主要有回收、填埋和焚燒等方式。其中,焚燒處理在發達國家應用最為廣泛。2018 年,歐盟 28 國生活垃圾焚燒處理比例達 26.6%,而在日本,2019 年可燃垃圾幾乎 100% 通過焚燒的方式被處理。

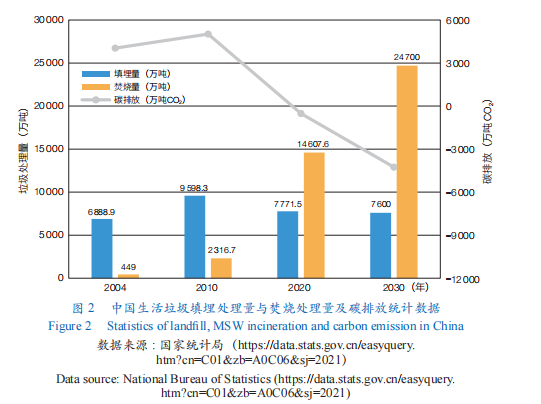

我國的生活垃圾焚燒行業也經歷了從無到有的過程。2000 年前,由于缺乏垃圾焚燒設備制造技VR虛擬實境術、設計、運行經驗和相關政策、標準,我國絕大部分城市主要以填埋方式處理生活垃圾。自 2000 年城市生活垃圾焚燒處理成套設備被列入《關于公布(第一批)的通知》起,我國垃圾焚燒處理行業迎來發展機遇。2011 年發布的《關于進一步加強城市生活垃圾處理工作意見的通知》中進一步明確了國家大力推廣垃圾焚燒發電技術,到 2020 年,我國已經形成以焚燒為主的生活垃圾處理方式(圖 2)。

垃圾焚燒發電替代垃圾填埋,降低了溫室氣體(甲烷)排放,具有碳減排效益。2004—2020 年,隨著我國垃圾焚燒處理量的迅速增加,垃圾處理碳排放量逐年遞減(圖 2)。至 2030 年預測垃圾處理碳排放量為 _4 256 萬噸 CO2,碳減排效益記者會明顯。

綜上,在碳中和背景下,本文將對我國現有城市生活垃圾處理現狀進行系統的分析與思考,并提出生活垃圾處理行業節能減排降碳關鍵技術與模式,為《園區碳達峰碳中和實施路徑專項報告》等促進行業碳減排發展的報告和政策編制提供借鑒與參考。

基于垃圾分類的城市生活垃圾處理全過程碳減排分析

垃圾分類方式

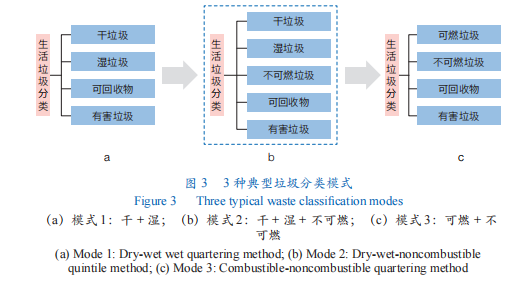

隨著垃圾分類普遍推行,各地垃圾分類方式多樣,有二分法、三分法、四分法和五分法等,其中四分法為主流分類方式。以上海為例,生活垃圾被分為可回收物、有害垃圾、濕垃圾和干垃圾 4 類。同時建立分類投放、分類收集、分類運輸和分類處理的垃圾處理系統。

然而,四分法在模型實施過程中仍存在諸多問題: ①前端居民分類投放缺乏有效管理和監督;②在收運環節,存在前端分類但后續混運,或統收統運等打擊民眾積極性的問題;③前端若未分出不可燃物,在處理環節則將使得焚燒發電廠投資大、耗能多;④濕垃圾處理廠長期穩定運行待驗證,大量的剩余可燃物仍要焚燒處理,滲瀝液(沼液)多且難處理。

針對上述問題,結合國外展場設計成功案例和中國國情,本文對 3 種典型垃圾分類模式進行研究分析(圖 3)。模式 1 為現行四分法,模式 2 將四分法干垃圾中不可燃部分單獨策展分出,模式 3 將干垃圾和濕垃圾根據能否燃燒分為可燃垃圾和不可燃垃圾,其中濾水后廚余為可燃垃圾。

不同分類模式的全生命周期成本分析

為系統評價不同分類體系綜合能效情況,本節以全生命周期視角針對干濕(模式 1)、干濕不可燃(模式 2)、可燃不可燃(模式 3)等分類模式進行綜合能效對比分析。垃圾全生命周期包括垃圾分類投放、分類收集、分類運輸、分類處理和資源回收等環節設計。

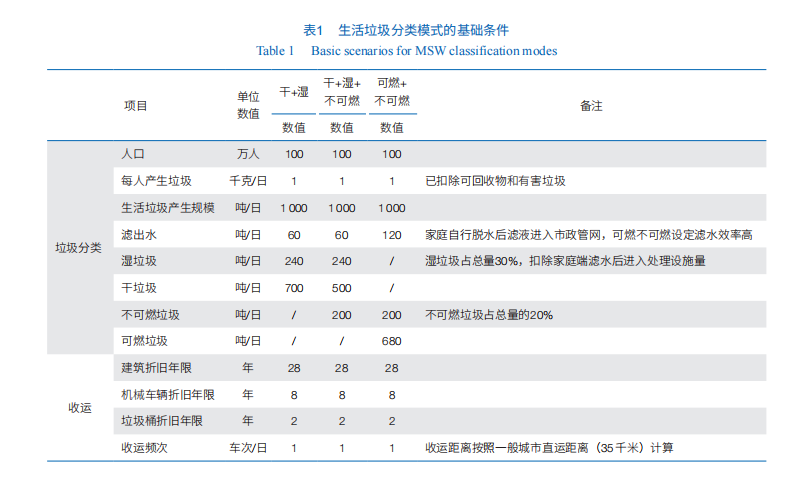

以 1 000 噸/日的生活垃圾處理量為例,對不同分類模式垃圾組分及收運設備的折舊年限進行了如表1所示的假設,運用生命周期評價法(life cycle assessment, LCA)法對 3 種分類模式的輸入、輸出物質及全生命周平面設計期成本進行分析。成本包括濕垃圾處理廠及焚燒廠運營成本、收運成本、融資成本;收入包括電力、油脂、爐渣。在 3 種模式中,干垃圾/可燃垃圾進行焚燒發電,凈化工藝包括煙氣凈化、廢水處理、飛灰螯合等,爐渣外送出售;濕垃圾處理包括餐廚處理和廚余處理、產生滲瀝液產沼發電、油脂回收出售、廢渣入爐焚燒、處理系統所需用電及蒸汽來源于焚燒系統;不可燃垃圾進行填埋處理。

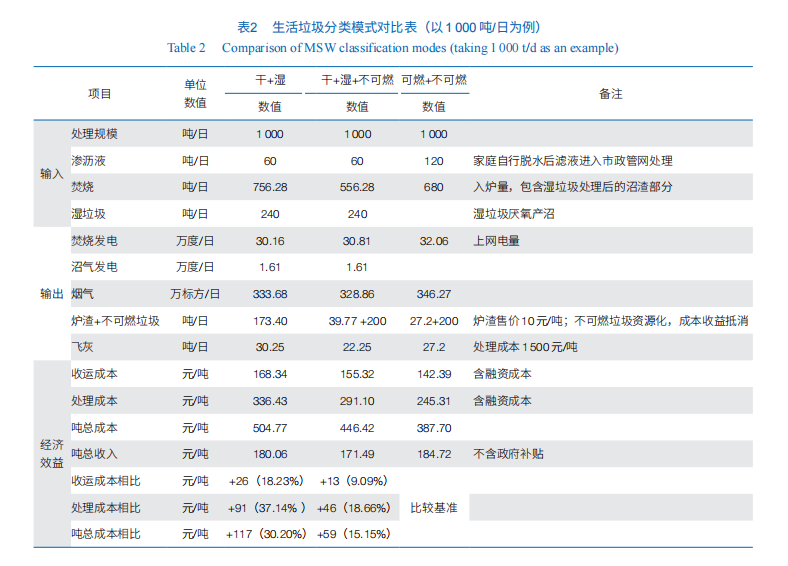

對表 1 的測算結果如表 2 所示,在輸入/輸出方面,模式 3 加強了廚余濾水,垃圾收運過程中的滲瀝液產量減少約 60 噸/日;同時,模式 3 的發電效率最高,約為 32.06 萬度/日。在全過程成本方面,模式 1、模式 2 和模式 3 全過程成本依次降低,模式 3 的總成本最低,約為 387.7 元/噸。相比模式 1、模式 2,模式 3 的經濟環境效益更加顯著:①滲瀝液產量減少,收運處理環節的臭氣問題將得到極大解決;②垃圾熱值提高,配置高參數焚燒發電技術,燃燒更充分,可降低煙氣初始濃度,極大降低二次污染控制方面的壓力;③可減少惰性物質進入收運處理環節,避免不可燃垃圾進入焚燒系統帶來的熱損失;④較低的全過程成本有利于減輕垃圾處理的財政壓力,便于垃圾處理收費政策的實施。

生活垃圾分類人形立牌末端處理的碳減排分析

本文應用《中國產品全生命周期溫室氣體排放系數集 (2022年)》排放系數,參考丹麥大學開發的EASEWASTE/EASETECH 模型分析方法對生活垃圾分類末端處理方式的碳減排效益進行比較分析。結果表明,在填埋為主、沼氣部分回收發電的情景下排放當量為 0.61 噸 CO2/噸垃圾;在焚燒為主、灰渣填埋的情景下排放當量為 _0.12 噸 CO2/噸垃圾,相比填埋處置,垃圾焚燒發電碳減排效益顯著;當垃圾按干濕分類后,采取廚余垃圾厭氧發酵、可燃垃圾焚燒、其他垃圾填埋處理的組合處理方式,該情景下排放當量為 _0.068 噸 CO2/噸垃圾,較之混合垃圾焚燒,碳減排效益反而有所下降。同時,對垃圾分類的可回收物進行回收利用,碳減排效益明顯。以塑料為例,雖然在回收過程中會產生碳排放,但是回收利用后帶來的排放當量為 _0.24 噸 CO2/噸垃圾。提高可回展場設計收物的回收利用比例,可大大減少碳排放。

由此看來,垃圾分類帶來的碳減排效益主要是可回收物的回收利用和垃圾焚燒發電替代填埋。因此,在垃圾分類模式下,垃圾焚燒發電廠高效低碳運行意義重大。

高效低碳垃圾焚燒發電廠的建設與運營

生活垃圾焚燒廠碳減排分析與思考

生活垃圾中的碳源分為生物碳源和化石碳源兩部分,采用焚燒處置時,生物碳源的排放僅參與大氣碳循環,其排放系數為 0 ,因此焚燒的碳排放主要來源于垃圾中化石碳燃燒。垃圾焚燒發電替代垃圾填埋,降低了溫室氣體(CH4 等)排放,同時垃圾焚燒發電可替代傳統火電發電,具有潛在的全息投影碳減排屬性。

生活垃圾焚燒廠碳減排分析采用的 CCER 方法學為:CM-072-V01,多選垃圾處理方式。

生活垃圾焚燒廠減排量計算公式如下:

ERy = BEy _ PEy _ LEy (1)

其中全息投影,ERy 為減排量(噸 CO2);BEy 為基準線排放(噸 CO2);PEy 為項目排放(噸 CO2);LEy為泄漏排放(噸 CO2)。其中,基準線排放包括生活垃圾進入填埋場產生的排放、火力發電產生的排放及其他方式供熱產生的排放;項目排放量包括生活垃圾焚燒化石碳源產生的排放、滲瀝液處理過程中產生的排放及添加輔助燃料產生的排放。生活垃圾焚燒廠不考慮泄露排放。

隨著垃圾分類實施,焚燒廠入爐生物碳比例減少,化石碳比例增加,使得焚燒廠碳排放量增加。除此,我國現行《生活垃圾衛生填埋處理技術規范》(GB50869-2013)未對導排填埋氣強制性要求集中燃燒或利用,在 CCER 方法學計算基準中,該法規下填埋氣回收率 fy 取 0;而實際上,我國目前受控較好的厭氧填埋場展覽策劃沼氣收集率在 60%—80% 之間,因此若將來標準對 fy 根據實際排放數據修訂,則填埋場實際排放入大氣中的溫室氣體量大大降低。另外,隨著火電行業技術改進,區域碳排放強度基準線也有所下調。

面對以上 3 種變化,生活垃圾焚燒廠碳減排面臨新的挑戰,因此在碳中和背景下,焚燒廠應不斷探索更優的技術促進低碳排放,其中包括爐排大型化、提高熱利用效率及發電效率等。

提高焚燒爐單爐垃圾處理規模

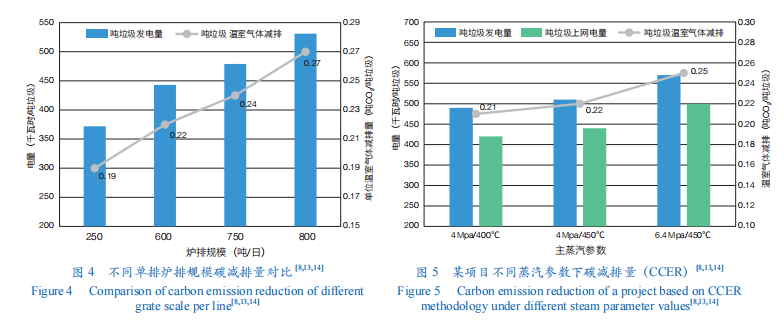

爐排爐處理規模增加可提高單爐垃圾處理能力,降低項目投資、運行及維護成本,同時提高鍋爐熱效率和噸垃圾發電量,實現經濟及減碳效益的雙贏。

選取國內 15 座已投運垃圾焚燒廠,其中 1 座單爐規模 250 噸/日,6 座單爐規模 600 噸/日,7 座單爐規模 750 噸/日,1 座單爐規模 800 噸/日,采用 CCER 方法學計算案例焚燒廠碳減排量并取平均值,單爐規模 800 噸/日較 250 噸/日減排量增加 0.08 噸 CO2/ 噸垃圾(圖 4)。截至 2020 年 1 月,全國 700 噸/日以上爐排臺數 178 臺,處理能力約 13.4 萬噸/日;800 噸/日以上爐排臺數 26 臺,處理能力約 4.2 萬噸/日。假如 750 噸/日爐排改造使用 800 噸/日爐排,則年碳減排量可增加約 90 萬噸。此外,我國 700 噸/日以下爐排約近 1 000 臺,若后續改造采用大型化爐排,年碳減排量將達數百萬噸。

采用高參數與蒸汽再熱技術

國內常規生活垃圾焚燒廠發電效率約為 22%,攤位設計提高發電效率可增加生活垃圾焚燒廠噸垃圾碳減排效益,而采用高參數、中間再熱技術是目前高效發電發展方向之一活動佈置。取不同蒸汽參數設計值基于 CCER 方法學對某項目碳減排量進行計算(圖 5),采用次高壓中溫參數 6.4 MPa/450℃ 較常規中壓中溫參數 4 MPa/400℃ 噸垃圾發電量提高 16.3%,發電效率上升明顯,碳減排量增加近 0.04 噸 CO2/噸垃圾。

由上文分析可知,垃圾焚燒發電采用更高參數并結合再熱技術則可以進一步提高發電效率,進而提高噸垃圾碳減排效益。高參數再熱技術在歐洲有部分項目應用,例如德國 Rüdersdorf 焚燒廠使用爐內再熱技術后發電效率達到 29.9%,主蒸汽參數 9 MPa/420℃;荷蘭阿姆斯特丹 AEB 焚燒廠采用爐外再熱技術發電效率達到 30% 以上,主蒸汽參數為 13.0 MPa/440℃。康恒環境河北三河項目采用了首臺國產千噸大爐排以及全球首臺中溫超高壓蒸汽、爐外除濕耦合再熱雙缸汽輪發電機組,主蒸汽參數 13.5 MPa/450°C,大爐排、超高參數及爐外再熱技術的聯合使用使全廠發電效率 30% 以上,碳減排量增加近 0.10 噸 CO2/噸垃圾,全廠年碳減排量增加約 7.3 萬噸。包裝盒2020 年中國進經典大圖廠垃圾焚燒量達 1.46 億噸,入爐垃圾量估算約 1.17 億噸,我國不同地區入爐噸垃圾發電量分布范圍為 366—467千瓦時/噸垃圾,假設國內 50品牌活動% 以上垃圾焚燒廠采用高參數及蒸汽再熱技術,全廠電效率從 22% 提高至 30%,則每年可多發約 89 億度電,年碳減排量可增加近 500 萬噸 CO2舞臺背板。

熱電聯產提高全廠熱利用效率

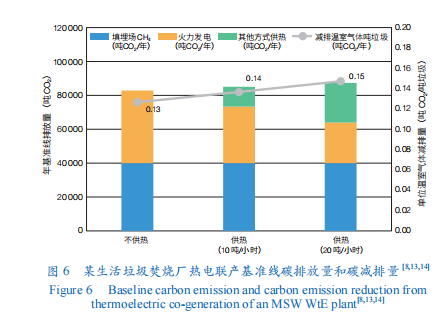

以某處理規模 600 噸/日的焚燒廠為例,年垃圾處理量 21.9 萬噸,年滲瀝液處理量 4.38 萬噸,年柴油耗量 108 噸。本項目供熱后可替代部分燃氣鍋爐的供熱量,從而減少了燃燒天然氣產生的碳排放量。不供熱工況下年上網電量 0.727 億度,年對外供熱量 0;供熱 10 噸/小時工況下年上網電量 0.567 億度,年對外供熱 19.6 萬吉焦;供熱 20 噸/小時工況下年上網電量 0.407 億度,年對外供熱 39.2 萬大圖輸出吉焦。按照 CCER 方法學結合熱電聯產對該廠進行碳排放計算,不同工況基準線排放量和項目減排量如圖 6,其中基準線排放量中生活垃圾進入填埋場產生的排放采用 10 年期平均值。

該廠供熱 20 噸/小時相比不供熱工況下碳減排量增加 0.02 噸 CO2/噸垃圾,該廠年減排量增加 4 510 噸CO2。2020 年中國垃圾焚燒量達 1.46 億噸,若都采用熱電聯產,則年碳減排量可增加近 300 多萬噸,如能進一步利用汽機乏汽以及煙氣余熱對外供熱,還將產生更大的碳減排效益。

爐排大型化、高參數、熱電聯產技術的碳減排效益都十分可觀,但在實際應用場景中,三者存在能效的重合性而不可簡單疊加。同時,不同技術應用也存在一些客觀條件的限制,如爐排設計規模應結合項目所在地垃圾清運量,高參數設計需考慮垃圾熱值,熱電聯產需保證項目周邊有穩定熱用戶等。因此,在建設垃圾焚燒發電設施的前期規劃和設計時應綜合考慮利用垃圾焚燒發電供熱、碳減排等功能,合理統籌優化項目規模設計及周邊熱源規劃,充分提高項目碳減排效益。

零碳/負碳靜脈產業園區模式研究

固廢單獨處理存在的問題

在傳統模式中,生活垃圾無害化處理設施、危險廢棄物處置展場設計設施、工業固廢處置設施、電子廢棄物回收設施等項目獨立運行。在廢棄物產量不斷增大、環評標準提高、鄰避效應等壓力下,單獨處理項目在選址及環評等方面都承受著巨大壓力。同時,單獨運行項目在廢物的收運、再生利用、最終處置等全過程面臨的環境風險較大,污染物控制難度高、成本大,且項目資源利用率及土地利用率很低。

協同處理實現物質和能量雙循環

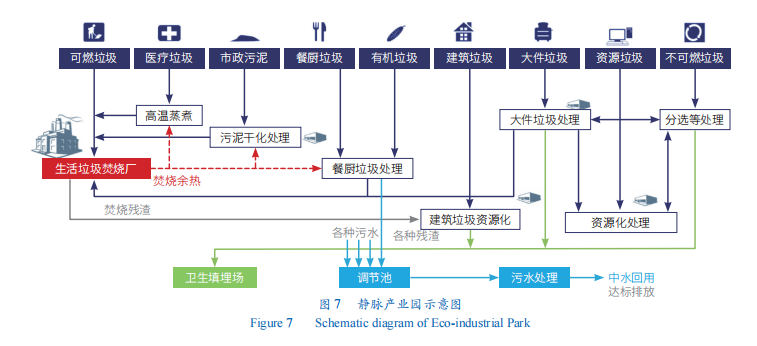

靜脈產業園是以生活垃圾焚燒為核心,集市政污泥、醫療垃圾、餐廚垃圾、廚余垃圾、建筑垃圾、電子垃圾等廢棄物一體化處理的新型工業園區(圖 7)。園區綜合考慮各類城市廢棄物處理處置的工藝路線、技術銜接、廢物交換利用等,對各產業進行包括道路系統及基礎設施建設在內的空間合理布局,構建園區整體秩序,在保證環境安全的前提下實現物質與能量雙循環,是構建資源節約型、環境友好型社會的有效手段。

以康恒環境珠海靜脈產業園為例(圖 8),生活垃圾焚燒發電廠是全區的電力供應中心,焚燒產生的蒸汽用于污泥干化、餐廚垃圾厭氧發酵、場地佈置動物尸體及醫療垃圾的高溫蒸煮,同時,焚燒廠還能協同處理廚余、污泥及醫療廢物處理后的固渣;廚余垃圾厭氧發酵產生的沼氣進入焚燒廠燃燒發電;廢水、廢熱進行回收循環利用。在園區外,焚燒產生的爐渣和建筑垃圾進行資源化再生用于環保建材行業;廚余和動物尸體提煉出的油脂進行出售循環利用。廢棄物間的協同處理降低了系統投資和運行費用,促進了循環經濟,降低了碳足跡。例如,垃圾焚燒廠向園區內其他單元提供電力和蒸汽,減少這些設施外購電量和蒸汽量,降低運行成本,有效減少溫室氣體排放。園區年用電量為 0.727 億度(實現減排約 36 350 噸 CO2),年用熱為 0.255 萬噸蒸汽(實現AR擴增實境減排約 895 噸 CO2)。

靜脈產業園碳減排效益——以濕垃圾協同處理為例

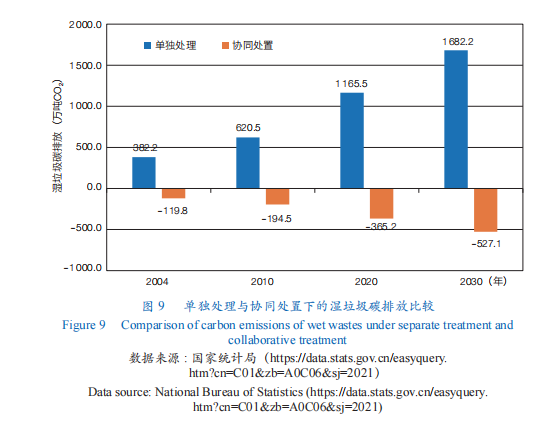

本文根據《中國產品全生命周期溫室氣體排放系數集 (2002年)》選取相應系數,對單獨處理和靜脈產業園協同處理模式下濕垃圾的碳排放量進行計算對比。在單獨處理模式中,廚余垃圾進行厭氧發酵處理,處理后的殘渣進行填埋。在協同處理模式中,廚余垃圾厭氧發酵后,廚余殘渣進入焚燒廠焚燒。根據表 1 信息,取濕垃圾比例為 24%,廚余垃圾厭氧后固渣占濕垃圾的 40%。

單獨處理的碳排放:

ERIN = mk × φAD + mk,residue × φL 參展 玖陽視覺 (2)

協同處置的碳排放:

ERCO =mk × φco (3)

其中,ERIN 為單獨處理時的排放量(噸 CO2);mk 為廚余垃圾質量(噸);φAD 為廚余垃圾厭氧消化排放系數,取 _0.027 噸 CO2/噸垃圾;mk,residue 為廚余垃圾厭氧消化后的殘渣質量(噸);φL 為垃圾填埋排放系數,取 0.612 噸 CO2/噸垃圾;ERCO 為協同處置排放量(噸CO2);φco 為協同處置排放系數,取 _0平面設計.068 噸 CO2/噸垃圾。

以 2020 年為例,廚余垃圾總量為 5 371 萬噸。

單獨處理碳排放:

ERIN =[5 371×(_27.54)+5 371×0.4×612.64]/1 000 =1 165.5 萬噸 CO2 。

協同處理碳排放:

ERCO =[5 371×(_67.8)]/1 000= _365.2 萬噸 CO2 。

計算結果(圖 9)表明,濕垃圾在單獨處理時排道具製作放為正,廚余垃圾在與焚燒廠進行協同處置時排放為負。若 2020 年全國濕垃圾協同處理后,VR虛擬實境將減少碳排放 1 500 萬噸,2030 年這一數據將超過 2 000 萬噸,協同處理的碳減排效益顯著。

結論與建議

近 20 年來,我國生活垃圾焚燒發電已成人形立牌主要垃圾無害化處理方式,垃圾焚燒發電替代垃圾填埋,降低溫室氣體(CH4)排放,碳減排效益明顯。現有方法學測算結果表明,2004 年、2010 年、2020 年、2030 年我國垃圾處理(焚燒+填埋)年 CO2 排放量分別為 4 041 萬噸、5 021 萬噸、_518 萬噸、_4 256 萬噸,垃圾焚燒碳減排潛力巨大。

爐排大型化、高參數、熱電聯產技術均具有巨大的碳減排效益。在 2020 年焚燒處理規模條奇藝果影像件下,應用上述技術后年碳減排量的增加量分別為 90 萬、500 萬、300 萬噸 CO2,不同技術需結合項目條件因地制宜實施。

靜脈產業園模式實現了不同固廢單元協同處理,既有利于污染的集中控制,又有利于資源的最大化利用,促進循環經濟,減少碳排放。若 2020 年全國濕垃圾均協同處理,將減少碳排放 1 500 萬噸 CO2,2030 FRP年這一數據將超過 2 000 萬噸。

建議在垃圾焚燒發電廠的前期規劃和設計階段,垃圾熱值和處理量滿足條件的情況下,優先提高單爐垃圾處理規模,并采用高參數設計,在提高鍋爐熱效率和噸垃圾發電量的同時,顯著提高項目碳減排效益。

建議充分調研垃圾焚燒發電廠周邊熱源規劃和熱用戶需求,規劃多種形式熱能利用方式,如管道供熱、移動供熱等,應優先利用垃圾焚燒發電廠對周邊熱用戶進行供熱,提高項目經濟效益與碳減排效益。

建議多源城市固廢采用靜脈產業園模式進行協同處置,在園區內實現物質與能量雙循環,進而實現城市固廢處置全過程減碳效益最大化。同時,響應國家“一帶一路”倡議,建議在東南亞等發展中國家推廣應用,為全球固廢處理的碳減排貢獻中國方案。

(作者:龍吉生、杜海亮、鄒昕、黃靜穎,上海康恒環境股份有限公司;《中國科學院院刊》供稿)

發佈留言