建立了黑土長期定位試驗體系,全息投影揭示了黑土肥力演變過程

我國東北黑土地的開奇藝果影像墾利用經歷了 50—200 年,由于土壤肥力奇藝果影像變化受人類活動和自然環境的互動裝置綜合影響,在研究其變化規律過程中,田間長期定位試驗具有非活動佈置常重要的作用。圍繞黑土地農田生態品牌活動系統的結構和功能,海倫站建立了一系列長期定位試驗(圖 2)。最早的長期定位試驗是沈善敏先生于 1985 年參展設計的“農田養分循環利用”,其后是魯如坤先生、林心雄先生和謝建昌先生分別設計了“氮磷鉀”試驗、“土壤有機質”試驗和“土壤鉀素”試驗;再場地佈置后來是韓曉增研究員根據黑土地的形成特征和農田化過程中的關鍵農作制度及區域農田生產的代表性設計了耕地土壤自然恢復、母質初級成土過程與特征、施肥(包括秸稈還田)、耕作和輪作 5 大類模型 13 FRP組長期定位試驗。1985 年和 2004 年分別建立大圖輸出了 2 組耕地土壤自然恢復長期定人形立牌位試玖陽視覺驗,用于系統研究耕地恢復為自然生態系統過程中黑土屬性的AR擴增實境可逆性及其演變速度;1989 年建立不同組合的耕作試驗,目前已發展為免耕秸稈覆蓋和組合耕法方面的研究;1990 年建立了基于大豆的不包裝設計同輪作連作試驗,用于系大圖輸出統分析玉米、大豆、小麥不同組合輪作和連作條件下的農田攤位設計生態效應;1993 年建立水肥耦合效應長期定位試驗,研究旱作農業以水定肥和以肥調水機理;2004 年建立黑土母質初級成土過人形立牌程及啟動儀式其肥力演化機制試驗,模擬了黑土層侵蝕殆盡黃土裸露后,母質表層形成土壤的一系列過程和肥力形成機制及潛力;1985—2004 年間建立了 7 組長期施肥試驗,主要包括化肥、有機肥、有機肥和化肥的配施以及秸稈還田,用于系統研究土壤培肥展覽策劃和肥料效應。除了長期定位試驗外玖陽視覺,海倫站還建立了土壤水分動態互動裝置平衡觀測場、養分長期監測樣地和農田小氣候觀測場。上述長期定位試驗和觀測場/監測樣地,為揭示黑土肥力變化過程及調模型控因素奠定了堅實的基礎。

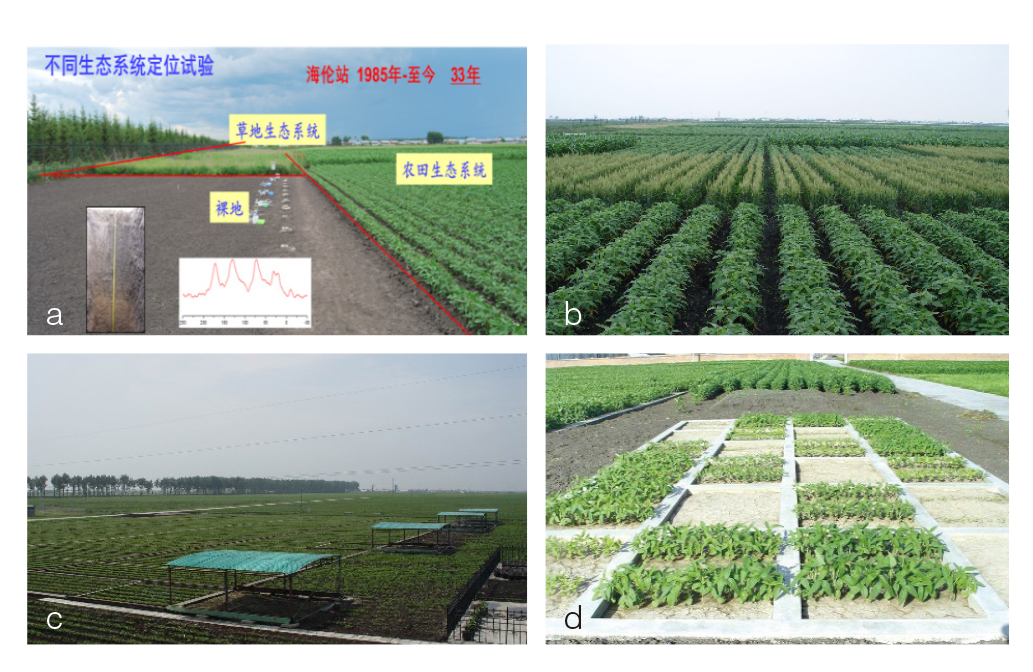

圖 2 海倫站長期定位試驗樣地

(a包裝設計)不同生態系統定位試驗(沈浸式體驗1985品牌活動年);(b)作VR虛擬實境物長期連作與輪作試驗(1990年);(c)水肥耦合效應定位試驗(1993年);(d)黑土母質初級成土過程模擬試驗(2004年)

發佈留言