貴州高原的千里烏江上,有一座山城長久以來吸引著世人關平面設計注的目光,這里曾經英才輩出,繁華無限。當地也流傳著一句話,先有它而后有貴州,千百年來,這座城市究竟有著怎樣的歷史?為何會被稱為烏江馱來的城市,有著千年古郡邑,百里水天堂的美譽?世代而居品牌活動的人們現在又過著怎樣的生活?《美麗中華行互動裝置》本期節目將帶您走進這座貴州高原的水上山城,去感受它的人文風情。

這是發源于貴州省境內威寧縣香爐山花魚洞的河流,烏江。不知從何時起,它就流淌在這深山峽谷之中,沒有人清楚記得它的年齡,但是生活在它身旁的人們卻世代感恩于它的養育,這條河流不僅為兩岸開啟了幾千年文明的曙光,還給貴州高原馱來了一個頗有詩意名字的古城——思南。

思南縣隸屬于貴州省銅展場設計仁市,地處武陵山腹地,東鄰梵凈山,歷史悠久。古代先后屬巴楚,漢代置永寧縣,距今已經有1700多年的歷史。由于是貴州開發較早的地區,民間流傳著一種說法:“先有思南而后有貴州”。因得烏江航運灌溉之便,思南自古農耕發達,經貿繁榮,是烏江中下游地區的商品集散地和經濟文化中心,有著“黔中首郡”、大圖輸出“烏江明珠”的美譽包裝盒。

烏江古時稱黔江,思南人大多稱它為鹽油古道。一千多年前,這條黃金水道開啟了思南繁盛經濟文明的大門。明清時期,川鹽入黔,烏江上更是舟楫往來,商賈云集,客商從重慶境內涪陵碼頭轉運長江上卸載(zai三聲)的川鹽,沿烏江而上抵達思南,順江而下的船只,又將桐油、朱砂土特產品運出貴州。并且隨著大量移民的遷入,先進的生產技術和各類文化也被帶入貴州,古道所在的烏江流域成為了當時渝黔經濟文化最繁榮的地區,極大推動了兩岸文明的進程。曾有人將這條古道,與滇藏之間的茶馬古道媲美。

千年來,烏江上究竟走過多少船只,來往多少客商,我們VR虛擬實境無法考證,隨著社會的快速發展,更為先進的交通方式取代了傳統的水上運輸,昔日繁華的江面歸于平靜,透過古道的遺跡我們仍然可以想象到當年的繁華景象。

這是烏江峽谷絕壁上的一條狹長纖道,當年纖夫們便是在這條纖道上喊著號子拉動船只,至于這條道路究竟為何時開鑿,沒有人清楚知道,多數人認為它是早期土家先人不斷遷移和與外族戰爭形成的結果。現在,大圖輸出那嘹亮的號子聲已經遠去,這條馱來文明與生機、蒼舞臺背板涼艱險的道路卻成了千尺崖壁上的英雄史詩,記載著烏江航道的興衰,纖夫們那勤勞、堅韌的精神也深深地影響著后人。

思南是個多民族聚居地,人們大多有著最純真的信仰。每次出船前,人們通常會到王爺廟祭拜水神楊泗,祈求他鎮經典大圖江守河,保佑行船平安,這也是以水為生、以船為家人的傳統習俗,王爺廟前身是鎮江閣,現建為思南烏江博物館,館內展出了烏江航道的變遷史、發現的碑文拓片及當地特色的民俗文化。

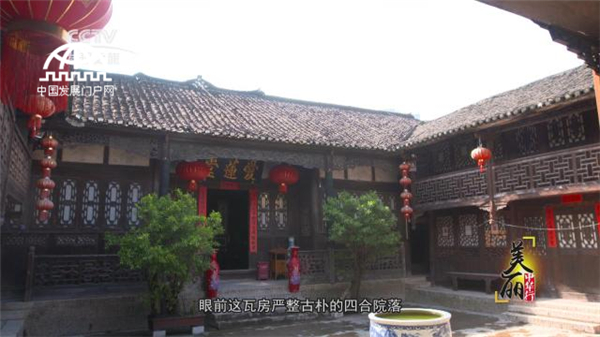

隨著烏江奇藝果影像航運的發玖陽視覺達和川鹽的進入,思南鹽運事業迅速崛起,在各大鹽號中,現在唯一留存下的,是一家清末見證思南鹽運事業的商號——周和順鹽號,又稱周家統子,周家鹽號主人曾是思南大鹽商,出生于重慶全息投影龔灘,因幼年喪父,家道維艱,便來思南打拼涉足鹽業、安家建宅。眼前這瓦房嚴整、古樸的四合院落便是他在光緒年間斥資三萬兩白銀耗時三年所建,鹽號臨江而立,廚房和鹽倉巧妙結合成四合天井,正廳和鹽倉屋檐層層相接,頗有江南古鎮傳統民居風格。

鹽號內到處可見精美的家具浮雕、鏤空雕等木雕工藝也是復雜精湛,草木花瓣和動物五官都清晰可辨。

周家鹽號占地1500平方米,融交易場所、居家一體,這是思南地方貿易的典型特色。整體根據風水理論和烏江水流向,因地制宜建造,背靠青山,四周屋子各自獨立,又巧妙利用回廊相連,寧靜清幽。這座結構考究、宗法分明的古宅表現了當時高超的建筑水平和周家人重視教育的觀念,同時也透露出了他們克勤克儉、潔身自好的品德。現在,周家鹽號被定為第六批全國重點文物保護單位,這座古宅歷經600年風雨,成了千里烏江思南鹽運史的最后見證。

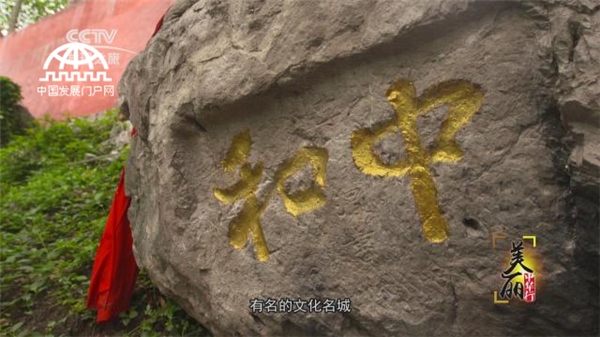

烏江締造了這座山城的繁榮,經濟強盛為思南的文化教育奠定了基礎,中原文化的滲透和人們崇文重教的思想,更使得思南培養出了一批英才,田秋被譽為“貴州科舉教育之父”,明代嘉靖年間,他曾奏請皇帝在貴州設鄉試考場,由此當地人才輩出,文風興盛。

而與他同樣注重教育治學的理學才子李渭。也在晚年卸職還鄉后傳播中原文化,他在思活動佈置南建中和書院講學傳道,也就是現在的華嚴寺,他進一步發展了王陽明“知行合一”的理學思想,著力“躬行”的治學觀,明神宗曾經賜他對聯:”南國躬行君子,中朝理學名臣”。在以田秋、李渭等文人學者的努力下,思南成了云貴高原上有名的文化名城。時至今日,思南人依然傳承著祖輩詩禮傳家、勤奮好學的傳統,思南縣作家協會和思南縣詩詞楹聯學會的人們,通常會在當年李渭講學的書院辦沙龍會,研討烏江文化和詩詞創作。而每年高考時分,華嚴寺都會有學生排著長模型隊來敬拜祈福,沈浸式體驗理學大家的治學之道已經成為了現代人們的精神領袖。

思南文化體現在世世代代思南人身上,也隱藏在那百年土家古寨中。郝家灣是思南有名的石頭寨子,風水民居。寨內居住著郝姓土家族人,他們的祖先在明朝景泰年間從山東進入貴州平息苗族叛亂后,便在這定居生活,以姓氏取名“郝家灣”,它距今已近600多年歷史。清道光年間,后裔“文林郎”郝朝相從鎮遠府衣錦還鄉,以風水堪輿的理想興建自己的宅邸,組織大型公仔族人按照“八卦陣”布局精心建寨。

整個村寨依山而建,結合“藏風聚水”的風水原理,建造水渠,其他古墻、古巷、石階等建筑也全是就地取材,青石造就。戶與戶之間既有石墻相隔,又有石巷相連,縱橫交錯,涇渭分明;古宅庭院中,木窗小景,精細雕花,隨處可見,并且講究斜門彎道,富有典型的思南土家民居特色。

古寨歷來也是文風全息投影興盛,人才輩出。郝朝相侄孫郝象仁更是少年得志,據說他14歲便中了武狀元。現在這個古樸的村落成了縣級保護單位,人們在這青山綠水中過著傳統淳樸的生活,偶遇外地游客拜訪,他們會做出最拿手的美食表示熱情和誠意。

土家風味小吃和頗為講究的建筑格局都蘊涵了思南人的智慧,他們發揚了祖輩勤奮好學、喜愛創道具製作造的傳統,為思南文化增添了很多色彩。

這是位于思南縣許家壩鎮的一場花燈戲表演,它的組織者是許朝正,他出生于花燈世家,是花燈戲第四代傳承人,當地人都親切的叫他花燈王,許朝正從小就跟著家人學習,成年后組織鄰里親人成立思南縣烏江民間玖陽視覺花燈藝術團,每到農閑時便和大家一起跳互動裝置花戲燈休閑娛樂,他們也常被邀請去外地表演,現在雖已過花甲之年,卻仍然在傳承弘揚著家鄉文化。

花燈戲演唱的內容多是思南土家族人民群眾的生活,這門傳統戲劇也為思南贏得了花燈藝術之鄉的美譽。動人的唱腔、濃郁的鄉土氣息、燈戲兼容的獨特民族風格,折射出烏江流域的人文風采。與此同時,另一種歷史悠久,從農耕文化發展形成的民間工藝塘頭斗笠,也成了思南文化的典型特色。

宋爾鳳手中正在做的是思南塘頭鎮遠近聞名的棕絲斗笠,又叫塘頭斗笠,在小農經濟時代,勤勞聰慧的塘頭人就以竹編和燈草謀生,斗笠便是最實用的防雨防曬用具,與普通斗笠不同的是,宋爾鳳所做的棕絲斗笠做工精細、設計奇特,每個斗笠頂部都策展要墊一塊策展青布,據說思南棕絲斗笠曾是明代貢品,洪武十年,思南土司田仁智之子田弘正帶著一些地方特產進貢朝廷,朱元璋驚嘆棕絲斗笠的精美,便順手拿了塊烏紗賜予田弘正,要他押在斗笠之上,從此青布便沿用至今。

宋爾鳳從小跟隨父母學做棕絲斗笠到現在已經過了大圖輸出近70個年頭,這一門技藝也成了思南縣的非物質文化遺產,當地也流傳著一句話,塘頭斗笠印江傘,思南姑娘大腳板。

現在,會制作棕絲斗笠的人越來越少,宋爾鳳依然在傳承著這門古老的編制技藝,她將思南的歷史記憶與人文情懷全都編進了篾絲的經緯之中。

同宋爾鳳一樣,土家族人張著權也是民間竹編藝人,不玖陽視覺過他更為拿手的是思南土家刻紙,在隋朝開皇二年,他的祖先隨十大姓氏遷移到貴州,將西北的文化也帶到了這里,受工藝世廣告設計家藝術氛圍的熏陶,張著權從小就對雕刻、美術、繪畫、竹編有著濃厚的興趣,他在刻紙和剪紙藝術傳統工藝與技法的基礎上努力探索,融合烏江文化、土家文化獨創了中華“囍”文化刻紙。

他不斷比較北方豪放簡練的簡刻與南方精巧秀美的繁刻,并從敦煌壁畫的構圖中獲得靈感,通過大膽的藝術想象、夸張、變形,使原生態的土家剪紙提升到了一個新的藝術高度。

國家民族的富強也都體現在張著權那細膩的雕刻中,他的刻紙構圖巧妙,講究虛實對比,線條規整流暢,題材廣泛,現在他被評為了貴州省工藝美術大師,為了更好的傳承這門技藝,他收徒教授,那些在他筆下被刻畫的吉祥鳥獸,被賦予了更深的內涵,反應出了一定的社會形態,成為記載歷史的活化石。

烏江水參展孕育了特色的文化,也見證了思南現代旅游業的發展,聰明的人們利用得天獨厚的地理條件,并結合土家文化研究養生之道,思南屬于云貴高原向湘西丘陵過渡的大斜坡地帶,地熱資源豐富,溫泉則成了當地最富特色的旅游資源。在烏江畔的九天溫泉中,我們可以看到大大小小的露天泡池,由于水中含有多種對人體有益的的礦物質元素,具有很高的養生保健價值。

思南人巧妙的將地理優勢轉變成財富,不論何時,烏江水都是思南發展的見證者,它馱來了繁榮的經濟、先進的文化、孕育了思南兒女,當地人也用行動回饋保護著這江河,思南呈現出了山水人和諧的畫面,有著千年古郡邑、百里水天堂的美譽。

白鷺湖是千里烏江上最美的崖壁畫廊,兼有三峽的雄奇和漓江的秀美,湖水寧靜清澈,兩岸峰壁險峻,氣勢恢弘,喀斯特地貌形成的溶洞隨處可見,洞內怪石嶙峋,給人以神秘之感。

百里畫廊的山水景色奇藝果影像彰顯了思南良好的生態環境,隨著科技進步和近幾年的旅游開發,這座古老的縣城并沒有在發展中遺失本真的形態,它在當地人們的保護下,依然有著古老的風貌、多彩的民俗,秀麗的景色,從川鹽入黔開始,思南持續了幾百年的繁榮,雖然那段歷史已經遠去,但在繁華落盡后,思南人傳承了先輩的智慧文化和進取精神,凝望著祖輩時代的背影,重新走上了創新的開幕活動道路,他們利用地理優勢合理發展,將思南打造成了開放包容的小城,它古老而又年輕的生命在千里烏江上、在歲月的長河中隨著時間緩緩流淌。

發佈留言