中國網/中國發展門戶網訊 2021 年 12 月 25 日,詹姆斯 · 韋布空間望遠鏡經歷 25 年研制,多次推延,花費約 110 億美元巨資后,終于在法屬圭亞那庫魯發射場成功升空。該望遠鏡作為哈勃空間望人形立牌遠鏡的“繼任者”,其發射過程被全球超過 3 億人通過媒體觀看;2022 年 7 月 12 日,美國拜登政府專門舉行發布會展示了該望遠鏡拍攝的首批全彩色圖像,引起全社會極大關注。人類探索宇宙包裝設計奧秘重大活動的影響可見一斑。實際上,與名氣爆棚的哈勃望遠鏡并稱為“四大軌道天文臺”的,還有斯皮策太空望遠鏡、錢德拉X射線天文臺和康普頓伽策展馬射線天文臺,它們都取得了重大科學成果。世界多國還發射了 3 代測量宇宙微波背景的宇宙背景展覽策劃探測器(COBE)、威爾金森微波各向異性探測器(WMAP),以及普朗克(Plank)衛星等約 120 多顆天文衛星,為現代天文學發展作出了巨大貢獻,與地面天文臺的貢獻各占了半壁江山。

空間科學是探索宇宙和自然規律的空間活動,包括了空間物理學和太陽物理學、空間天文學、月球與行星科學、空間地球科學、空間生命科學、微重力物理等分支,領域廣泛,并孕育了新的交叉研究方向。人類進入空間 65 年來,規模宏大的空間活動此起彼伏,有力推動了社會發展和科技進步。縱觀幾十年的空間活動,其實際效益體現在兩大方面。①空間應用。深入地滲透到經濟、社會、公眾生活和軍事活動各方面,推動了社會信息化發展,成為當今社會不可或缺的基礎保障。②空間科學探索。人類沖破地球大氣層進入太空后,開辟了全新的研究途徑,科學探索的廣度、深度和范圍極大拓展,深入研究了發生在地球、日地空間、太陽系乃至整個宇宙的物理、化學和生命等自然現象及其規律,取得重大成就。

空間科學的成就和發展趨勢

空間科學的成就概述

據不完全統計,在迄今為止人類發射的全部 6 000多個空間飛行器中(近年發開幕活動射的立方星和低軌大規模星座除外),有 900 多顆專門從事科學研究的衛星和深空探測器,以及多個載人空間實驗室和空間站品牌活動。特別是載人空間實驗室和空間站作為綜合性研究設施,完成了近萬項科學實驗,實施了幾十個國際空間科學研究計劃,開展了規模宏大的空間科學探測、實驗和研究活動。

(1)空間物理學和太陽物理學。揭示了太陽爆發和太陽高能輻射機制;發現太陽風是攜帶磁場的高速等離子體流,并擴散于整個太陽系,初步揭示了太陽風與星際介質相互作用的特征和規律;發現了地球輻射帶,描述了地球和行星磁層結構,以及太陽活道具製作動對地球空間環境的影響機理,建立了全新的日-地空間和行星際空間的物理圖像,由此開拓了空間天氣研究和保障。模型

(2)空間天文學。開拓了全電磁波段天文、粒子天體物理,推動天文學進入多信使新時代;發現了大批X射線、伽馬射線,以及紅外天體源、黑洞、中子星等致密天展場設計體和系外行星;研究了天體爆發和時變現象,揭示了極端條件舞臺背板下的天體物理過程,推動了宇觀和微觀物理研究的結合;精細測量了宇宙微波背景輻射,計算出宇宙年齡和組成,證實了宇宙的加速膨脹,推動建立了宇宙重子物質循環和爆炸宇宙學理論框架,促進對宇宙和天體認識的革命性進步。

(3)月球和行星科學(太陽系科學)。對月球和全息投影太陽系所有行星及其衛星、矮行星、小行星、彗星的物質組成、形貌、地質、大氣、物理場等進行了觀測或原位探測取樣;對月球形成演化取得新認識,發現火星存在水和甲烷,發現土衛二等內體海洋,構建了較完整的太陽系及太陽系天體的知識體系。

(4)空間地球科學。開創并推動了地球系統科學發展,獲取了全球重力場、大氣流場、冰水分布動態變化,描述了海洋環流、地球能量收支,初步揭示了地球大氣圈、水圈、生物圈、巖石圈耦合過程,推動了全球變化等重大科學問題的深入研究。

(5)空間生命科學。取得了人體和各類生物及其不同組成層次對微重力響應機制的重要認識,發現輻射的生物學旁效應,揭示了空間條件影響人體各系統的重要機理及對抗措施,保障了近地軌道航天員較長時間生存和活動;拓展了對生命存在條件的認識,發現了地外生命可能存在的跡象,取得生物藥物空間制備的一系列成果。

(6)微重力物理科學。揭示了被重力對流掩蓋的流體界面張力/濃度梯度驅動的特殊流動規律,發現微重力下物質與能量輸運、相變等特殊規律;揭示了微重力燃燒過程重要本征參數,并發現冷焰燃燒等特殊現象;空間材料科學在晶體生長動力學、過冷與非平衡相變等過程機理方面取得重要進展;基礎物理方面驗證了廣義相對論的重要效應和超冷條件下量子新奇現象。

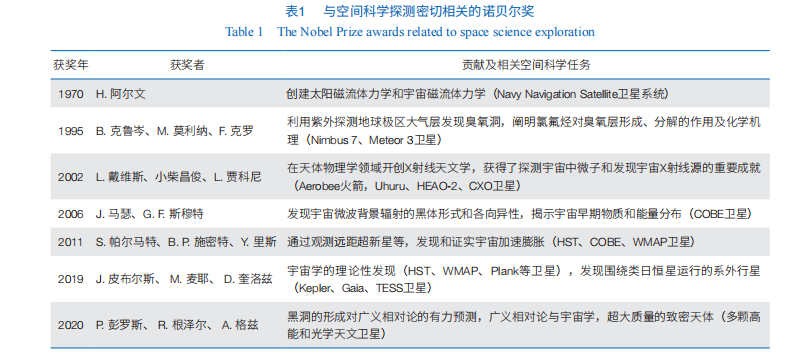

空間科學是當代規模空前的科學探索活動,突破性地拓展了人類視野和探索疆域,開創了地面無法實現或受限的全新實驗方法,取得了革命性的重大成就,深刻地改變著人類的宇宙觀和自然觀;帶動了高新技術突破和地面新興產業,推動空間技術向更高水平發展,為當代科學技術發展作出了重大貢獻。近年來,與空間科學探測密切相關的諾貝爾獎項頻次顯著增加(表 1)。

空間科學醞釀新的突破

各航天大國持續重視空間科學,當前參展研究更加聚焦基礎科學重大問題,如暗物質性質和暗能量本質、恒星和星系演化、黑洞性質、太陽系形成演化、外太空生命和宜居行星探索、基本物理規律研究、地球變化趨勢等。

近期任務規劃面向科學啟動儀式前沿

美國一直致力于引領空間科學發展。美國國家科學研究委員會(NRC)和各學科領域專門委員會依靠科學家群體共同形成的《十年調查》(包裝盒Decade Survey)規劃,是美國科學發展的頂層指導。空間科學各領域基本囊括在《十年調查》框架中,由 NRC、美國科學院空間研究委員會(SSB)及相關領域委員會共同研究,對空間科學未來 10 年或更長時間的科學問題、研究目標、任務建議和經費投入進行優先級排序。攤位設計2021 年發布的《21 世紀 20 年代天文學與天體物理學發現之路》(Astro2020),2022 年發布的《2023—2032 年行星科學和天體生物學》規劃了相關領域的發展方向和主要任務,美國國家航空航天局(NASA)將滾動制定路線圖并組織任務實施,實施中對項目的科學發現、技術進步、計劃等進行中期評議,提出優化意見,近年陸續發布了《NASA 戰略規劃(2018 年)》《科學 2020—2024 年:科學卓越的愿景》等空間科學發展規劃。

歐洲航天局(ESA)空間科學中包裝盒長期規劃建立了大型(L)、中型(M)、小型(S)、國際合作、機遇任務等層次分明的分類架構,成功實施了“地平線”(Horizon)計劃(1985—2005 年,1995—2015 年)和“宇宙憧憬”計劃(Cosmic Vision,2015—2025 年),代表性的項目有太陽和日球層觀測臺(SOHO,1995 年)、牛頓 X 射線望遠鏡(XMM-Newton,1999 年)、紅外/亞毫米波望遠鏡(Herschel,2009 年)、Plank 衛星(2009 年)、天體測量衛星(Gaia,2013 年)等,也參與了哈勃望遠鏡、卡西尼-惠更斯土星探測等國際重大項目,取得了獨具特色的科學成果。2021 年,ESA 發布了最新版中長期發展規劃“遠航 2050”(Voyage 2050)。該規劃面向2050年,聚焦科學前沿和未來技術,提出 3 個大型、14 個中型任務方向,以及 4 個國際合作任務等;最終還將遴選出 10 項大中型任務,再征集遴選小型任務靈活實施。

美國和歐洲的空間VR虛擬實境科學規劃重視平衡投資,采取多層次靈活的計劃和滾動機制,采用征集競爭性提案優活動佈置選科學研究項目,規劃重視基礎性工作和技術發展,如 NASA 從 1998 年起資助“創新先進概念”(NIAC),為未來計劃提供富經典大圖有想象力的可選方案;各國規劃頂層協調,并在任務實施、科學統籌、協同觀測等方面深入合作,大范圍集聚智力和技術資源,形成相互配合互補的發展格局。

美國和歐洲的大型空間科學任務規劃集中于宇宙起源演化、天體高能過程、太陽系生命和系外行星生命探索等重大方向(表 2),中小型任務涉及的領域更加廣泛。

啟動儀式 載人空間探索路線趨于明朗

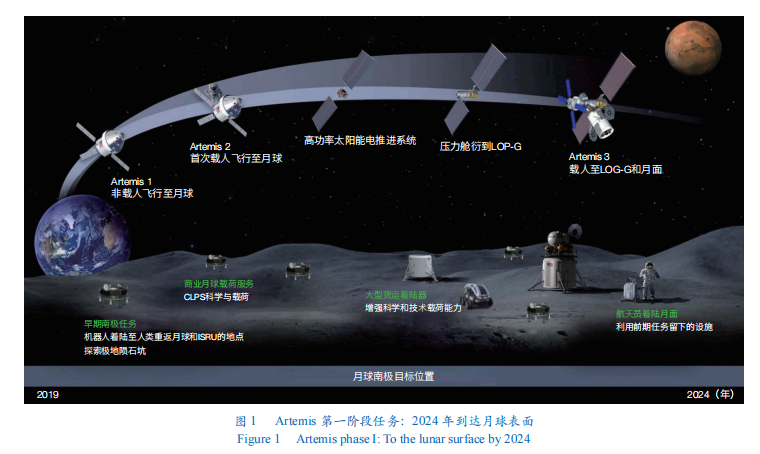

載人空間探索路線經過長期徘徊和論證已經明確。2019 年,NASA 發布《前往月球:NASA 月球探索戰略規劃》,正式啟動了阿爾忒彌斯(Artemis)計劃,明確了無人月球探測、載人月球探索、開發利用月球和初期載人火星探索的載人探索總體規劃。第一階段(~2024 年,經典大圖將延期至 2025 年后)實現載人登陸月球南極(圖 1);第二階段完成月球南極大本營和“門戶空間站”建造,“門戶空間站”運行在近直線暈軌道(NRHO),可接待往返月球的飛行器,容納航天員駐留,支持探月任務并籌備前往火星。

Artemis包裝盒 提出 7 大科學目標,包括:理解行星過程、了解揮發物周期、解釋地-月撞擊史、揭示太陽遠古歷史、利用月球觀測宇宙、開展科研實驗、研究深空對人體的影響及防護措施。這些科學目標基于長期的研究基礎,體現了國際科學界對月球探索頂層科學問題的共識。截至 2022 年 4 月,共有 16 個國家參加了 Artemis 計劃。

近地空間站仍扮演重要角色

作為有人參與的空間研究設施,國際空間站(International Space Station,ISS)運行 24 年來一直發揮著近地空間實驗室的優勢和重要作用,2022 年初美國宣布將 ISS 運營期延長到 2030 年。

ISS 裝載了 20 多臺設備開展天文、空間環境和地球科學研究,配置了 30 多個專用和通用科學實驗機柜開展微重力等特殊環境下人體、生命和微重力科學實驗,共完成了近 4 000 項科學實驗和應用項目,吸引了 103 個國家的科學家參與,在宇宙和天體、物質運動規律、人類平面設計長期太空飛行、生物藥物研發、復雜流體、燃燒科學等方面獲得大量成果,在 Nature、Science、Physical Review Letters 等期刊和會議上發表了近 3 000 篇高水平論文,出版了 2 200 多份科學出版物。2020 年 NASA 發布了 I開幕活動SS“ISS 運行 20 年 20 大科學突破”。貫徹“將 ISS 利用效能最大化”的方針,美國和各參與國制定實施了多個不斷滾動、科學內涵逐步擴展的實驗研究計劃,產出的新知識和新技術不斷惠及人類健康和地面產業水平提升。

技術變革和商業航天助力空間科學

2014 年起,美國太空探索技術公司(Space-X)開始發展垂直回收重復使用火箭技術,迄今獵鷹 9 號運載火箭(Falcon 9)已實現一級火箭和助推器的同時回收和一箭十幾次重復使大圖輸出用;正在開發的全部可重AR擴增實境用超重型航天器星艦(Starship),直徑為 12 m、近地軌道(LEO)運載能力超過 100 噸,已完成了 10 km 高度的飛行和垂直降品牌活動落測試,正在快速迭代開發推進。這種變革性技術可望將進入空間的成本降低兩個量級,實現航班化的空間運輸服務。此外,空間核推進、空間核能源等技術發展,將推動包括科學探索在內的人類空間活動規模和水平進入新時代,更復雜和更強大的科學裝置、更具規模的深空探索可望實現,開拓新發現的機遇。

商業航天近年來爆發性增長,例如一批商業航天巨頭鵲起,已在大型空間任務中承擔重要角色。NASA“商業航天員計劃”采購了 Space-X 貨運龍飛船接送 ISS 航天員,貨運龍飛船已向 ISS 運貨 20 多次,為 NASA 節約了大量經費。NASAFRP 還花費 4.15 億美元支持了 3 個商業空間站提案的初期開發,期望在后 ISS 時代繼續保持 LEO 的空間研究能力。在 Artemis 計劃中,NASA 同樣通過商業采購征集艙段設計,推進商業月球載荷服務,向月面運送科學設備、實驗載荷等物資。

綜上所述策展,長期AR擴增實境的前瞻性科學規劃、更具雄心的空間探索計劃、不斷升級的科學項目安排、變革性技術的推動,將成為國際空大型公仔間科學未來更高水平發展的要素,未來 20—30 年空間科學將取得更大的成就。

(作者:顧逸東,中國科學院空間應用工程與技術中心;《中國科學院院刊》供稿)

發佈留言