中國網/中國發展門戶網訊 空間科學是依托航天器為主要工作平臺,研究發生在地球、太陽系乃至整個宇宙的物理、化學和生命等自然現象及其規律的科學。發射科學衛星等航天器是空間科學發展的重頭戲,工程研制發射過程需要巨大投資,但獲取空間探測數據并開展基礎研究,進而揭示宇宙奧秘,才是空間科學的終極目標。與航天工程相比,基礎研究所需經費要小得多,常有數量級的差別。在我國,空間科學、空間應用和空間技術三者之間投入比例尚欠合理,故有專家早在 20 世紀 90 年代就呼吁將空間科學的經費提升到空間活動的15%。然而,在我國的現行投入體制下,航天工程經費不能用于科學研究。因此,打造完整閉環的空間科學發展鏈條,除了實施空間科學衛星任務外,必須同步支持空間科學基礎研究,具有特別重要的意義!

與飛速發展的中國航天事業相比,我國空間科學的發展相對遲緩。在相當長的一段時期內,我國沒有專用的空間科學衛星,空間科學也僅僅作為地球科學、天文學等傳統學科的新興前沿,研究隊伍規模體量有限,開展相關基礎研究的經費需求還不特別凸顯。但進入 21 世紀,隨著中國科學院戰略性先導科技啟動儀式專項“空間科學”系列科學衛星的發射升空,以及國家載人航天與探月工程的成功實施,特別是航天事業正在實現“由工程驅動向科學驅動”戰略轉變的今天,誰來接棒我國空間科學發展的“最后一公里”,就成了不可回避的焦點問題。

國家自然科學基金委員會(以下簡稱“基金委”)作為我國基礎研究的資助主渠道,自 1986 年成立后就始終關注著我國空間科學的成長,對其資助也在不斷加強——從零星支持科學家利用國際數據開展探索研究,到 21 世紀以來制定發展戰略并納入優先發展領域,日益強化對我國空間科學任務的專項支持,這使得我國空間科學持續產出了一批有國際影響力的原創成果,培養了一批空間科學領軍人才和優秀骨干。

習近平總書記指出,基礎研究是整個科學體系的源頭。《國務院關于全面加強基礎科學研究的若干意見》,科學技術部VR虛擬實境、國家發展和改革委員會、教育部、中國科學院和基金委等五部門聯合制定的《加強“從 0 到 1”基礎研究工作方案》等重要文件的印發和實施,則為新時代的基礎研究提供了前所未有的重要指導和歷史機遇。站在“兩個百年”奮斗目標的歷史交匯點上,對基金委來說,支持與發揮好空間科學任務這一國之重器的關鍵作用,持續開展并不斷加強國際關注的前沿科學研究,率先在空間科學領域實現更多“從 0 到 1”的突破,既是重大挑戰,也是事半功倍遂行歷史使命的自然選擇。活動佈置

科學基金資助空間科學情況回眸

與“數理化天地生”等傳統基礎學科相比,空間科學更準確地說是一個領域。一方面,它并未直接出現在國家的學科專業三級目錄中,而是廣泛涉及理學、工學和醫學等 3 個門類、17 個一級學科、逾 30 個二級學科;另一方面,人們又習慣上將空間科學分為太陽物理和空間物理學、空間天文學、月球與行星科學、空間地球科學、空間生命科學、微重力科學等分支領域。

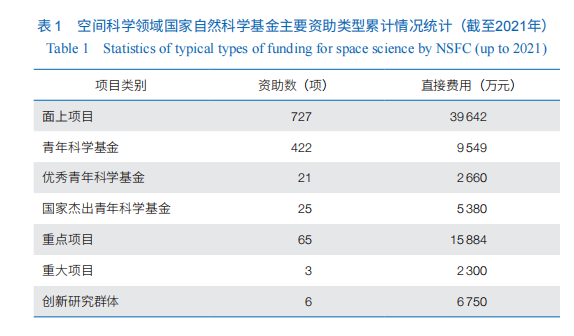

從國家自然科學基金資助的角度來看,空間科學研究項目主要來自基金委地球科學部和數學物理科學部,2020 年基金委交叉科學部新成立后亦有項目安排。實際上,國家自然科學基金聚焦基礎、前沿、人才,注重創新團隊和學科交叉,通過現行結構合理、功能完備的資助體系,持續支持我國科學家開展空間科學研究,已成為科研人員開展原始創新研究的經費“壓艙石”,為支持我國空間科學的源頭創新、成果產出和接續發展作出了重要貢獻(表 1)。

持續開展學科發展戰略研究

國家自然科學基金除均衡、穩定地支持各學科發展外,還通過戰略研究,制定科學發展規劃,通過優先領域的引導作用,對重要研究方向加大支持力度。

早在 2000 年,基金委地球科學部在《走向 21 世紀的中國地球科學》和《國家重點基礎研究發展規劃戰略研究報告》基礎上,分析國內外研究狀況,對地球科學發展趨勢進行了判斷,指出 21 世紀應以地球系統科學為指導,探討地球系統的整體行為;同時,提出了 7 個優先領域,包括“日地空間環境與空間天氣”,作為地球科學部重點項目資助指南方向,穩定支持空間科學相關的重點項目。

2009 年初,基金委與中國科學院學部啟動合作協議,共同開展未來 10 年我國學科發展戰略研究和國家自然科學基金“十二五”發展規劃制定工作;該合作對我國基礎研究的長遠發展產生了深遠的影響。空間科學與地球科學、資源環境科學和海洋科學等列入該項工作中的 18 個主要舞臺背板學科領域之一。基金委和中國科學院共同組織專家,全面梳理了國際和我國空間科學及各分支領域的歷史、現狀和趨勢,提出了我國到 20啟動儀式35 年及 21 世紀中葉的發展目標、關鍵科學問題、發展戰略和部署建議。其中,明確了空間太陽物理、空間物理與空間環境、行星與太陽系探測、微重力科學和空記者會間大地測量等 5 個重點發展方向及相關的優先發展領域。以此為基礎,空間科學學科發展戰略研究一直持續開展,對于準確把握世界空間科學前沿發展態勢、夯實中國空間科學發展的基礎產生了重要的指導作用。

2019 年,基金委地球科學部啟動了“十四五”發展戰略研究,在 18 個學科中率先完成了《2021—2030地球科學發展戰略:宜居地球的過去、現在和未來》戰略研究報告,對未來 20 年的學科發展進行了新一輪戰略謀劃。以此為指導,地球科學部制定了“三深一系統”(深地、深海、深空與地球系統科學)總體布局,對空間科學相關領域在地球系統科學中的角色更為重視。在其中的 21 個重大基礎科學問題中,直接與空間科學相關的有 6 個,包括“深空環境日地多圈層、多尺度耦合過程和物理機制”“類地行星地質活動、空間環境和大氣逃逸”“地外小天體撞擊預測、規避與評估”“系外宜居行星探測”“深空資源與深空經濟”“深空環境與深空探測器安全”等;此外,還提出了“空間天氣自動識別”“系外行星探測”等技術支撐相關的基礎理論研究方向。基金委數學物理科學部也進行了相應的戰略研究和前瞻布局。

在基金委“十四五”規劃中,對空間科學的發展提出了總體目標:建立健全天基、地基和實驗室多種觀測能力和研究手段,加強以國家需求為導向的戰略性基礎研究及以科學問題為導向的原始性創新自由探索,進一步促進學科交叉和集成研究。到 2025 年,實現模型對現有空間科學科研資源的優化、整合和增強。同時,還圍繞支撐行星宜居性及演化研究,提出了一批“十四五”期間的重點支持方向,主要包括:日地空間環境和空間天氣,行星際空間環境對行星宜居性的影響,行星大氣及其對宜居性的影響,宜居行星物質來源及揮發分演化,近地模型小行星物質特性與天體運動規律、撞擊效應與環境影響機理,太陽爆發活動及其行星際傳輸和太陽周行為,地表環境災變及其與太陽及行星活動的關系,太陽風-磁層-電離層-中高層大氣的多時空尺度結構、演化和耦合過程,空間天氣、空間氣候和日地聯系的基本物理過程,空間天氣預報和災害性空間天氣預警的模式和方法,以及空間天氣對航空航天、通信導航等的影響等。

這些科學性、戰略性和前瞻性研究對空間科學學科的定位、內涵、主要發展目標和前沿研究領域作出了較為全面的深刻思考,對國家自然科學基金空間科學的資助布局具有重要的指導意義,為未來空間科學的發展及其在地球系統科學框架中與其他學科的關系提供了總體思路。

常規項目資助情況分析

這里,僅以空間科學領域申報獲批的國家自然科學基金重大項目和包裝設計國家杰出青年科學基金項目作為基礎和人才記者會兩類項目的代表,進行常規項目資助情況分析。

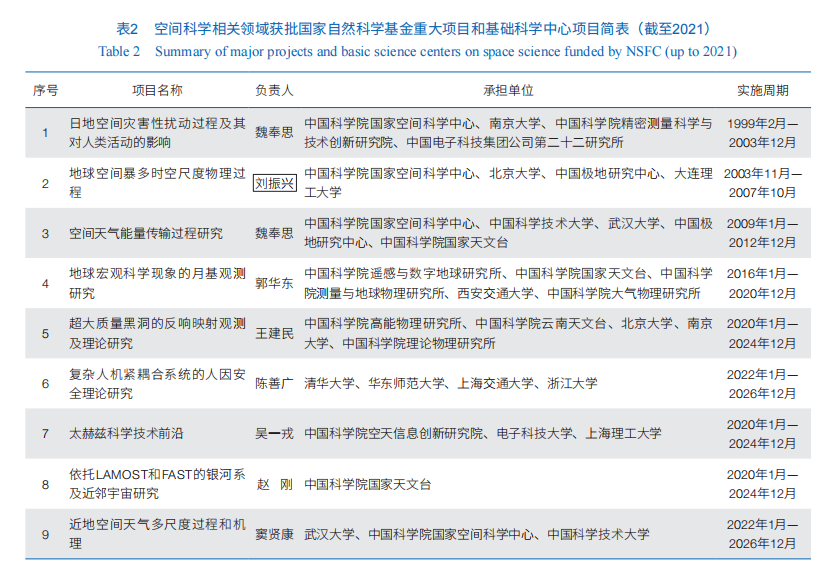

與相關研究結論吻合,空間科學攤位設計領域國家自然科學基金重大項目選題大多來自基金委與中國科學院持續完成的“空間科學”學科規劃,更關注國際空間科學前沿和國家發展空間科學的重大戰略需求,相關科學問題的凝練非常具有基礎性、戰略性和前瞻性(表 2)。通過超前部署和多學科交叉及綜合性研究,這些項目充分發揮了支撐和引領作用,對推動我國空間科學關鍵領域發展和重大空間科學任務立項實施起到了深遠影響。

根據國家杰出青年科學基金項目的定位,一批在空間科學基礎研究方面已取得突出成績的青年學者,直面世界空間科學最具挑戰的難題,自主選擇研究方向開展創新研究。迄今為止,己有25位科學家獲得國家杰出青年科學基金資助。通過這些項目的實施,他們已成長為所在領域的優秀學術帶頭人,成為我國進入世界空間科學前沿的突出代表,多人次擔任國際主要空間科學模型組織的重要崗位職務、有國際影響力的國際學術活動的主要領導和召集人,顯著增大了我國空間科技的國際話語權和影響力。

重大科研儀器設備研制支持未來空間科學任務

現代科學是從測量開始的,科學儀器是認識世界的工具。空間科學是以觀測和實驗為基礎的科學,它對探測數據的依賴,意味著其發展必需關注有效載荷技術,將研發創新納入發展范疇一并考慮。工欲善其事,必先利其器。空間科學發現新現象、探索新規律、挑戰新極限的本性,對發展先導的、尖端的、顛覆性的有效載荷技術提出了強勁需求。

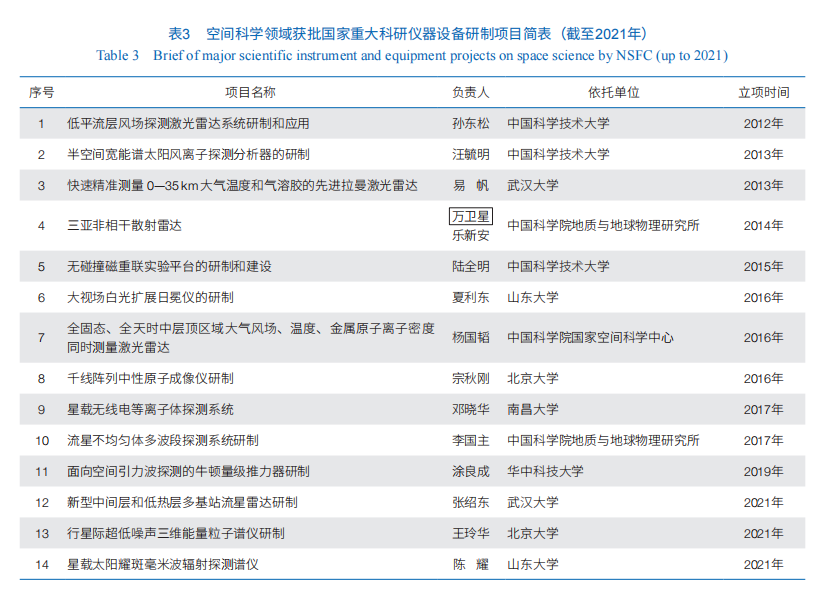

實際上,基金委除了資助空間科學基礎理論研究、數據分析與建模外,還利用 2010 年設立“國家重大科研儀器研制項目”,資助了一批重要項目(表 3)。目前,該項目已成為發展先進的空間科學探測有效載荷的重要資助渠道。值得說明的是,國家自然科學基金的確不支持空間科學任務工程研發;但是,以科學目標為導向、研制具有原創性科學思想的探索性科研儀器——有效載荷(原理樣機),可為空間科學提供更新穎的手段和工具,提升我國空間科學任務的原始創新能力,恰恰是符合國家自然科學基金定位和要求的,值得廣大空間科學人員關注。

例如,策展揭示耀斑爆發機制是太陽物理前沿之一。國家自然科學基金支持的“星載太陽耀斑毫米波輻射探測譜儀”對厘米—毫米頻段內太陽耀斑輻射頻譜的精確測量,有望打開相應耀斑觀測窗口,產生嶄新科學數據,并將之用于耀斑高能物理經典大圖研究,對揭秘耀斑過程中幾百 keV 至 MeV 能量級別的“殺手”電子物理性質及其加速機制、構建空間天氣災害預警預報模型具有重要意義。太陽物理學是我國有基礎、有優勢的空間科學子領域之一,該項目的實施有望為我國未來空間太陽立體探測任務提供先進的載荷。

圍繞重大空間科學任務的專項項目安排

進入 21 世紀,中國航天事業迅猛發展。載人航天與探月工程不斷取得重要工程成就,但是它們的科學應用問題原本不屬于工程任務范疇,亟待探尋資助渠道對相關自主科學探測數據沈浸式體驗開展系統性攻關研究。為此,基金委與國家國防科技工業局進行了有益探索和成功合作。以中國探月工程任務為例:

“嫦娥四號”是國際上首次在月球背面實施著陸與巡視探測的國家重大科技任務。2018 年 12 月成功發射的“嫦娥四號”探測器著陸于月球上規模最大、形成時代最老的撞擊盆地(南極-艾肯盆地),有效規避了地球周圍人造天體電磁波輻射的干擾,對揭示月球的深部物質組成和最早期撞擊歷史、行星與太陽爆發的低頻射電天文觀測等具有重大科學價值。因此,基金委于 2019 年 3 月啟動了專項項目,開展“嫦娥四號”任務相關基礎科學研究。

此后,2021 年 11 月基金委地球科學部又專門召開“探月工程科學研究”戰略研討會,對“嫦娥五號”月球樣品及未來研究進行深入系統討論,梳理相關的科學問題,初步形成了國家自然科學基金資助總體框架,有目的、有計劃地長期、穩定支持探月方面的研究,力爭取得一批世界領VR虛擬實境先的成果和培養一支優秀的人才隊伍,為國家深空探測戰略提供支持。

支持我國空間科學不斷取得重大進展

作為基礎前沿和重大科學問題的突破口,空間科學以取得新發現、揭示新規律、產出新知識、催生新觀念為目標。玖陽視覺進入 21 世紀,科學驅動的航天任務逐漸進入中國航天發展的視野。“雙星計劃”是我國第一個以科學目標立項的空間任務。中國科學院戰略性先導科技專項“空間科學”(以下簡稱“空間科學”先導專項)建立了我國科學衛星系列。國家自然科學基金在推動“雙星計劃”立項、倍增“空間科學”先導專項成果產出方面作出了不可或缺的重要貢獻。

助力我國學者引領世界空間科學前沿

在基金委地球科學部,空間物理其實是相對較小的學科。但是隨著世界航天在千禧年后的迅猛發展,空間環境和災害性空互動裝置間天氣對高技術系統和人類社會的影響日益不容忽視,成為空間物理前沿和國家重大需求。

2003 年國家自然科學基金重大項目“地球空間暴多尺度物理過沈浸式體驗程研究”獲批,之后多位空間物理青年才俊先后獲得國家杰出青年基金項目資助。該項目有力支持了同期發射的“雙星計劃”,同時通過中歐“雙星-星簇(Cluster II)計劃”的國際合作,推動了我國空間物理和等離子體物理研究人員的快速成長,使之成為開展空間物理研究的主力、參與國際科學衛星計劃的骨干,并取得了一系列有國際影響力的重要成果。2006 年由北京大學濮祖蔭主持的“雙星-星簇計劃”中國科學工作隊通過對地球磁場三維磁重聯的多點衛星探測,首次發現了自然界中存在的磁場零點,該項發現被 Nature Physics 評價為這一研究領域中“極其重要的”進展。2010 年,“雙星”與“星簇”聯合團隊獲得國際宇航科學院頒發的杰出團隊成就獎,“雙星計劃”獲得中國國家科學技術進步獎一等獎。

國家自然科學基金對中國探月工程科學研究的支持也產出了有國際影響的系列原創成果。基于“嫦娥四號”巡視器獲取的具有超高空間分辨率的影像與光譜數據,我國科學家沈浸式體驗首次在月表原位識別出了年齡在 1 Ma 以內的碳質球粒隕石撞擊體殘留物,被譽為中國人在月球背面發現“天外來客”。“嫦娥五號”任務的完成為中國探月工程“繞、落、回”三步走發展規劃畫上了圓滿句號;而我國多個科學團隊對“嫦娥五號”月球樣品開展的高水平研究,第一批成果剛發布就引起廣泛關注。例如,我國科學家不僅證明了月球直至 19.6 億年前仍存在巖漿活動,將此前已知的月球地質壽命延長了約 10 億年,為完善月球演化歷史提供了關鍵科學證據;還證明“嫦娥五號”月球樣品為一類新的月海玄武巖,其晚期巖漿活動的源區并不富集放射性元素,排除了“嫦娥五號”著陸區巖石初始巖漿熔融熱源來自放射性生熱元素克里普礦物(KREEP)的主流假說,揭示了月球晚期巖漿活動過程。

助力我國科學衛星系列持續產出重要空間科學成果

2016 年 5 月習近平總書記在全國科技創新大會、兩院院士大會、中國科協第九次全國代表大會上強調,浩瀚的空天還有許多未知的奧秘有待探索,必道具製作須推動空間科學、空間技術、空間應用全面發展。2017 年 5 月基金委-中國科學院簽署空間科學衛星科學研究聯合基金合作協議,首批投入經費 1.6 億元,雙方各出資 1/2,面向全國啟動儀式的空間科學隊伍,依托來自“空間科學”先導專項支持的首批 4 顆空間科學衛星——暗物質粒子探測衛星“悟空”、“實踐十號”返回式科學實驗衛星、量子廣告設計科學實驗衛星“墨子號”、硬 X 射線調制望遠鏡衛星“慧眼”,開展前沿與交叉科學研究。

令人欣慰的是,空間科學衛星科學研究聯合基金實施以來不斷發布重要原創成果。例如,2021 年 5 月,繼精確測量電子能譜、繪制高能質子宇宙射線能譜后,“悟空”第三次發布重要科學成果,繪出迄今最精確的高能氦原子核宇宙射線能譜,并觀察到能譜新結構,這標志我國在空間高能粒子探測方面已躋身世界最前列。“實踐十號”深化了微重力顆粒分聚和煤粉燃燒、材料制備等機理認識。2022 年 7 月,“慧眼”最近在編號為 Swift J0243.6+6124 的中子星 X 射線雙星發現能量高達 146 keV 的回旋吸收線,對應超過 1.6 GT 的中子星表面磁場。這是繼 2020 年直接測量到約 1 GT 的宇宙最強磁場之后,“慧眼”再次大幅度刷新最高能量回旋吸收線和宇宙最強磁場直接測量的世界紀錄。“墨子號”在國際上率先完成了一系列具有開創意義的星-地量子科學實驗,使我國第一次在空間科學研究領域走到了世界最前列,并牢牢占據了空間量子科學研究領域的主導和引領地位。

未來展望與思考

當前,新一輪科技革命蓬勃興起,科研范式和組織模式深刻變革,交叉融合成為科學技術發展潮流,應對全球性挑戰和滿足國家重大需求對源頭創新的需求更加迫切。國家對基礎研究高度玖陽視覺重視并寄予厚望,基礎研究迎來了難得的歷史機遇和前所未有的巨大挑戰。空間科學作為使命驅動的建制化基礎研究,通過國家自然科學基金資助實現空間任務的科學突破“初心”,迎來新機遇。

抓住科學基金改革機遇,厚植空間科學大突破基礎

2019 年以來,基金委根據國際科技發展態勢和包裝設計改善國家自然科學基金管理的需要,推出了系統性的改革方案——明確資助導向、完善評審機開幕活動制和優化學科布局,加強關鍵科學問題凝練,推進學科交叉融合研究。基金委地球科學部把握系統性和整體性要求,貫徹頂層設計和發展戰略,梳理科學前沿,研判發展態勢,關注地球科學技術創新和研究范式變革端倪,對學科結構和發展戰略提出新見解;以“三深一系統”的前沿新構思和戰略部署頂層設計為指導,提出了以“地球宜居性的過去、現今和未來”為核心的優先領域布局。基金委數學物理科學部也對新時代我國天文學科發展進行了深入的思考,支持建造一批有競爭力的觀測設VR虛擬實境備、支持天文交叉學科發展,并增加了天文學科資助的渠道。

空間科學領域要積極響應國家自然科學基金系統性改革,深度融入國家自然科學基金發展戰略,把握機遇厚植未來突破基礎。深刻認識到深空視野下的地球宜居性,既是對人類傳統認知的挑戰,也要回答諸多與滿足宜居需求相關的重大基礎科學問題、發展變革性技術急需的基礎理論。2021 年,基金委數學物理科學部與地球科學部聯合設立的“原創探索計劃”項目——“太陽系邊際探測基礎理論與關鍵機理研究”,就是很好的例子。該項目將為我國在 21 世紀引領外日球層探測、開展太陽系考古、開拓星際探測“無人區”奠定科學基礎。毋庸諱言,與美歐等航天強國及相關機構相比,我國深空探測不是走得最遠的,但卻是世界各品牌活動國中走得最踏實、最有保障的,各項探測計劃都在穩步、有序推開幕活動進中。國家自然科學基金的前瞻部署,對于“一步一個腳印開啟星際探測新征程”有重要的引領和示范意義。

聚焦我國航天強國建設,加速空間科學率先突破

2021 年發布的《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和 2035 年遠景目標綱要》中提出,加強原創性引領性科技攻關,在事關國家安全和發展全局的基礎核心領域,制定實施戰略性科學計劃和科學工程,而空天科技就位列其中。航天科技是綜合國力的重要象征之一,空間科學是航天科技皇冠上的明珠。隨著航天強國和科技強國建設的加速推啟動儀式進,載人航天與深空探測國家重大專項將愈發重視空間科學與應用,專用的空間科學衛星系列正在快速接續發展。因此,空間科學作為優先發展領域之一,必須超前謀劃,系統布局。通過國家自然科學基金的建制化資助,助力我國面向“十四五”乃至 2035 年的空間科學任務預期科學目標的達成。

空間科學發展需要凝聚多部門的力量共同推進。基金委在設立聯合基金,與地方政府、行業部門和企業等各方共同資助基礎研究方面已積累了豐富經驗。探索設立空間科學衛星科學研究聯合基金是很好的嘗試。未來應堅持空間科學任務驅動導向,依托我國已實施或未來將推動的重大空間科學任務,加速推進多部委“聯合”的空間科學基礎研究基金投入體制,從源頭上解除科研人員面對寶貴的自主探測數據缺乏經費開展研究的局面,同時也將為規劃新的空間科學任務提供更為雄厚的科學基礎。其資助的研究內容,可圍繞我國空間科學任務凝練重要基礎科學研究方向,如創新的科學大圖輸出衛星(含深空探測器)的任務概念研究;科學目標深化、探測方案優化等預先研究;已立項/在軌運行衛星工程任務的任務規劃、數據分析及科學研究;創新有效載荷原理樣機研制,及其所需新原理、新技術、新工藝研究等。

目前,隨著我國航天工程發展和空間探測能力的迅速提升,我國勢必將越來越多地參與空間科學國際合作,也將面臨更強烈的國際競爭。建設世界科技強國,繼續發揮新時代新型舉國體制優勢,必須堅持空間科學發展“全國一盤棋”,各方面集智協同。國家自然科學基金將恪守定位,繼續發力,推動發達的空間科學成為國家高水平科技自立自強的“金鑰匙”。

致謝感謝中國科學院國家空間科學中心王赤審閱全文,并給予指導和建議;感謝中國科學院國家空間科學中心范全林和宋婷婷對本文的大力支持;感謝國家自然科學基金委員會地球科學部和數學物理科學部同仁為本文提供了詳盡的數據和資料。

(作者:侯增謙、姚玉鵬、董國軒、于晟,國家自然科學基金委員會;《中國科學院院刊》供稿)

發佈留言