中國網/中國發展門戶網訊 2025年1月20日,杭州深度求索人工智能基礎技術研究有限公司(以下簡稱“DeepSeek公司”)正式發布DeepSeek-R1模型,并同步開源模型權重,引起全世界轟動及一系列連鎖反應:英偉達市值單日暴跌近6 000億美元,降舞臺背板幅高達17%;DeepSeek APP在全球140個國家的移動應用下載量排行榜上位居榜首,僅用7天時間便實現新增1億用戶;在全道具製作球最大開源平臺Huggingface上,DeepSeek-R1在1個月內就實現下載量超過1 000萬次,在全球150萬模型中位列第1,成為Huggingface平臺最受歡迎的開源大模型;OpenAI、百度也宣布將會開源各自大模型;各行各業、各地政府都積極開展本地部署DeepVR虛擬實境Seek……

DeepSeek大模型取得了舉世矚目的成就,引起國內各界諸多思考。例如,李國杰院士通過7個問題深入剖析了DeepSeek背后所蘊含的人工智能(AI)發展路徑,包括規模法則(Scaling Law)局限性、通用人工智能(AGI)實現道路、中國如何實現AI自立自強等。筆者認為,DeepSeek能在全球引起如此巨大轟動效應,至少有2個關鍵原因:在達到全球最頂尖大模型水平下實現數量級級別的成本降低,展現了技術先進性;通過開源模式在全球大規模快速擴散,同時打破國內“百模大戰”的局面,成為國內大模型“事實標準”。本文將探討開源模式對于推動科技發展的作用,尤其在促進產學研協同機制方面的作用。

以開源凝共識

DeepSeek公司創始人梁文峰曾在一次采訪中指出,創新需要能組織高密度的人才。筆者對此觀點高度認可。如何能組織高密度人才,凝聚共識至關重要——思想決定行動,只有在思想上形成共識,一個組織的成員才能自發地朝著共同的目標行動。然而,不管是要讓成長經歷各不相同的個體形成共識,還是要讓業務、管理、文化千差萬別的平面設計組織機構達成共識,都是極具挑戰的任務。

共識的形成,需要有各方都認同的底層邏輯來支撐。古往今來,人們都人形立牌是通過探尋客觀規律來獲得信心乃至信念。如果存在一種揭示世界萬物運行的客觀規律(如牛頓三大定律),那么不同背景的人們就會相信客觀規律,從而產生一種信念——只要按照客觀規律辦事,就會得到規律所預測的結果——這也便自然形成了共識。因此,共識的形成,需要有各方都認同的客大圖輸出觀規律作為底層邏輯來支撐,而非僅靠灌輸主觀意愿所能達成。

開源是凝聚共識的一種有效方式,因為開源背后存在客觀規律的支撐,包括開源符合打破知識壟斷、促進知識傳播的社會學規律,開源符合“交易成本”“杰文斯效應”等經濟學規律,等等。這些規律揭示了開源必將會作為一種人類社會所崇尚的活動而長期存在,并會不斷擴展到越來越多領域。因此通過開源,能在高密度人才中形成號召力。

開源打破知識壟斷,促進知識傳播

眾所周知,在人類文明發展歷程中,知識傳播發揮了決定性作用。相反,知識若被壟斷則會影響人類文明的發展。以中世紀的歐洲為例,長達1 000年處于黑暗的文明停滯狀態,正是因為知識被極少數人壟斷。中世紀歐洲的知識傳播載體是羊皮書,成本極貴,導致歐洲在中世平面設計紀書籍十分稀經典大圖少。普通民眾根本沒有機會接觸書籍,于是知識被教會和貴族牢牢壟斷。到15世紀,歐洲突然出現了文藝復興,主要原因又正是造紙術和印刷術傳入歐洲,知識獲取成本驟降百倍,從而對歐洲文明發展產生了革命性影響。1454—1500年的46年間,歐洲印制的書籍超過1 200萬冊,超過此前1 000年制作的所有書籍數量。造紙術和印刷術打破了知識壟斷,賦予了普通人獲得知識的權利。

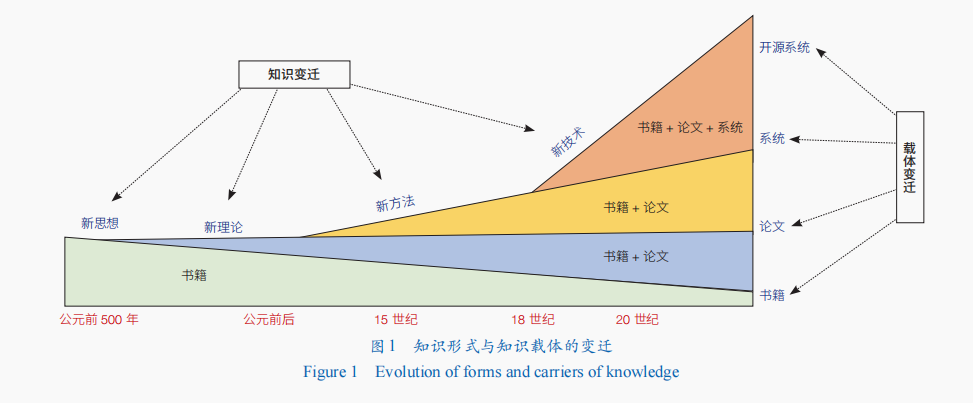

縱觀人類歷史,不同時代的新知識呈現出不同的形式,相應的載體也隨之變遷(圖1):2 000多年前因為載體的稀缺,只有極少數人(如中國的諸子百家、古希臘哲學家等)提出的新思想、新理論才能被記錄在書籍予以傳播,代表那個時代人類的創新知識;歐洲的文藝復興時代,以伽利略為代表的一批科學家崇尚用新方法開展實證科學研究,得益于印刷術與造紙術,這些新方法能通過大量學術論文的形式記錄、發表與傳播,大大促進了歐洲科學進步;18世紀第一次工業革命以來,人類開始熱衷于制造各種復雜的機械裝置和精密儀器,尤其是20世紀中葉進入信息時代,各種復雜軟件系統呈指數級增長。信息時代以來,人類絕大多數創新知識是針對這些復雜系統的局部優化技術,這些新技術無法孤立地存在,需要集成到系統中才能展現出效果,于是開源系統便成為一種記錄和傳播新方法、新技術的高效形式,更有利于傳播創新知識。

通過以上分析可知,新思想、新理論一般通過圖文(著書、論文)形式來記錄和傳播。但是對于新方法、新技術,如果只是用圖文方式來記錄,那么其他人并不容易復現,不利于創新知識的傳播。因此,開源項目就是一種記錄和傳播“創新知識”的出色載體,如Linux開源項目的源代碼包含了諸多新方法、新技術,也大圖輸出成為孕育“創新”的沃土。

開源契合市場規律,加速技術推廣

開源孕育形成于軟件領域,并不斷拓展到硬件芯片等領域,目前已成為數字經濟不可或缺的要素。開源模式被業界廣泛接受,有其經濟學原理支撐。

第一個經濟學原理是交易成本(transaction cost)理論。1991年諾貝爾經濟學獎得主科斯發現,雖然社會分工可以提升生產效率,但同時也會引入“交易成本”。基于“交易成本”理論,若兩種技術收益相近,那么企業全息投影會傾向于選擇交易成本更低的技術。開源能顯著降低交易成本。以道具製作DeepSeek為例,各行各業都在積極接入De策展epSeek,正是因為開源省去了交易環節與交易成本。因此,一旦存廣告設計在高質量的開源技術,必然會得到企業的關注和應用。

第二個經濟學理論是杰文斯效應(Jevons Effect)。技術成本降低,將提升技術的普及度,從而擴大市場規模,這是英國經濟學家杰文斯在第一次工業革命中發現的規律。他發現大幅提升蒸汽機的效率,每臺蒸汽機的用煤量減少,但煤總需求量大幅增加,這是因為蒸汽機因使用成本降低而被廣泛應用。同樣地,開源模式降低成本,更有利于技術推廣,促進產業發展。

綜上所述,開源自身符合市場經濟規律,可用市場行為來進行分析。過去中國經常被責怪是國際開源社區的“拿來主義者”,核心原因在于還未意識到開源本身也是一個市場,需要積極投入推記者會出有競爭力的開源技術,奇藝果影像才能贏品牌活動得開源市場份額。

以開源促合作

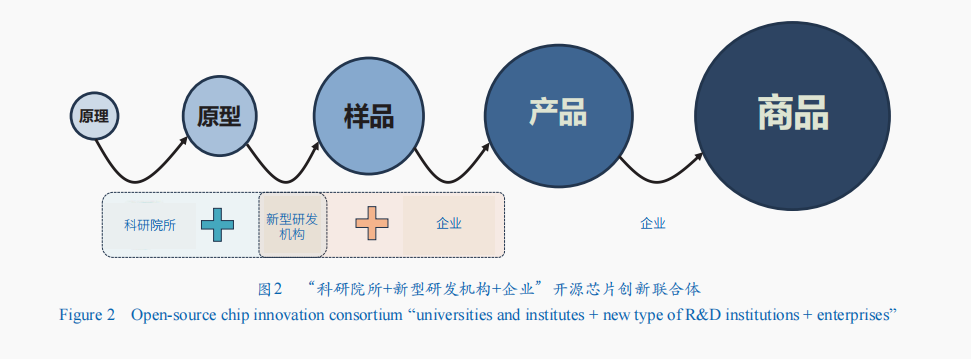

如何建立“產—學—研”高效協同機制是我國科技事業長期以來亟待解決的體制機制難題。建立高效協同機制,關鍵是要形成一條可持續運轉的創新鏈,即“技術創新→原型驗證AR擴增實境→樣品研制→產品定型→商品推廣”創新鏈。在該創新鏈中,學術界的定位主要是“技術創新→原型驗證”環節,而產業界的定位則是“樣品研制→產品定型→商品推廣”。

我國學術界與產業界之間的協同并未有效打通,往往都卡在“原型驗證→樣品研制”環節,開源可以有效地解決這個環節薄弱的難題。如前所述,開源系統是一種記錄和傳播新知識的高效形式,因此學術界可將創新技術通過開源系統進行呈現。具體可有兩種呈現方式,一種是將創新技術集成到已有的開源項目中,另一種是直接發起開源項目來展現創新技術。高質量的開源項目能吸引產業界參與和投入,于是創新技術通過開源項目在產業界得到應用,并可獲得產業界的反饋,從而開展進一步的深入研究。如此,一種基于開源模式的產學研高效協同機制便建立起來了。

基于開源模式的創新聯合體

上述機制在筆者團隊參與構建開源指令集RISC-V生態的過程中得到了實踐檢驗,并取得了積極效果。筆者團隊在中國科學院戰略性先導科技專項支持下,于2019年發起高性能RISC-V處理器核“香山”開源項目,吸引了全球眾多頂尖科研院校基于香山開展科研和教學。目前,“香山”已成為國際開源社區性能最強、最活躍的處理器核。根據全球最大開源項目托管平臺GitHub統計數據,“香山”開源項目的星標數高達6 000余分(表明社區關注度與活躍度),遙遙領先其他開源芯片項目,分支數也超過參展700。國內幾十所高校或研究所基于“香山”開展創新,諸多成果發表在頂尖會議與期刊上。

以“香山”開源項目為底座,團隊進一步構建了“科研院所+新型研發機構+企業”開源芯片創新聯合體(圖2),通過全息投影開源模式聯合企業開發共性技術,縮短企業二次開發周期,打通產研環節,形成一條有效運轉的創新鏈,加速“香山”落地應用。其中,中國科學院計算技術研究所等科研院所聚焦“技術創新→原型驗證”環節,新型研發機構北京開品牌活動源芯片研究院(簡稱“開芯院”)聚焦“原型驗證→樣品研制平面設計”環節,眾多企業則聚焦“樣品研制→產品攤位設計定型→商品推廣”環節。這種創新聯合體機制實現了創新鏈不同環節的分工與協作,發揮各自的優勢,并相互補位。

目前,該機制已開始有效運轉沈浸式體驗,聯合企業形成一支全球規模最大(超過500人)的RISC-V開源芯片研發團隊,僅2024年企業聯合開發技術研討即超過100次,大幅加速了核心技術的研發和應用進程,相關成果量產節點預計提前2年以上。

基于開源模式的科教融合

開源有助于“記者會教育、科技、人才”三位一體的貫徹實施。基于開源模式,筆者團隊于2019年啟動了“一生一芯”計劃,探索基于開源模式、貫通課程的實踐型大規模人才培養計劃。“一生一芯”計劃的核心理念是“用開源技術、做開源芯片、育芯片人才”,即基于全息投影開源軟硬件生態形成處理器芯片人才培養體系,探索“硅上做教學”。

“一生一芯”計劃的開源模式體現在3個方面: 面向全國開放,不論地域、高校、專業和年級,皆可免費參與——線上報名后,先以線上學習為主,再擇優到線下基地高強度訓練;所有學習資料開源開放,任何人都可免費獲取,包括42萬字講義、1 000頁幻燈片與50小時的教學視頻;學習過程采用開源芯片與開源軟件技術體系,包括開源指令集RISC-V、開源操作系統、開源編譯器、開源電子設計開幕活動自動化(EDA)工具鏈等。

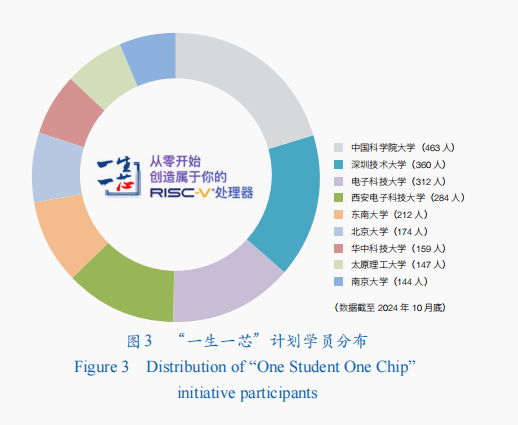

“一生一芯”計劃的開源模式產生了4個方面積極影響:極大地降低了學生獲取芯片教學資源的門檻。開展5年來,“一生一芯”計劃累計報名超10 000人,覆蓋800余所高校,培養處理器芯片實踐型人才超1 500人(圖3)。促進開源芯片生態的發展。“一生一芯”學員們在學習芯片設計過程中,大量使沈浸式體驗用開源EDA工具鏈、開源IP等開源技術并及時反饋問題,這促進了開源技術的迭代演進。為開源領域積聚人才。許多學生通過參加“一生一芯”計劃接觸到開源芯片并高度認同開源理念,從而在后續的科研與工作中更愿意從事開源相關的工作。通過開源教育推動國際合作。如今越來越多的國家出現芯片人才培養需求,中國通過開源方式可以為這些國家提供相關國際公共品,促進國際交流合作。

DeepSeek讓各界看到開源的價值與意義,通過開源實現在全球快速擴散。DeepSeek的案例展示了開源作為一種商業模式、一種生態構建方式的威力。但開源的價值與意義不只是局限于商業,它還是一種凝聚共識、促進合作的有效方式。正如孫凝暉院士表示,開源模式蘊含著一種精神——一種共享共治的精神,一種打破壟斷、開放創新的精神,一種鼓勵奉獻的精神。

發佈留言