中國網/中國發展門戶網訊 改革開放以來,農業受國家的重視程度越來越高,但隨著我國經濟結構和產業結構的逐步調整,農業的發展依然面臨著諸多挑戰。2018年,中央發布了題為《中共中央 國務院關于實施鄉村振興戰略的意見》的一號文件。該文件確定了實施鄉村振興戰略的方向、思路、任務和政策,謀劃了新時代鄉村振興的頂層設計。這標志著我國鄉村發展將進入一個以鄉村振興為基礎的新的發展階段。

2021年中央一號文件《中共中央 國務院關于全面推進鄉村振興加快農業農村現代化的意見》的發布再次彰顯中央對鄉村振興戰略的重視。該文件指出,“堅持農業農村優先發展,堅持農業現代化和農村現代化一體設計、一并推進,堅持創新驅動發展”,以及“為全面建設社會主義現代化國家開好局、起好步提供有力支撐”。

在鄉村振興的大潮中,農業產業振興是根本。因此,中國特色的高效生態農業大圖輸出發展道路在發展戰略和相關內容的實施上至關重要。中醫藥作為我國傳統且獨特的醫療資源、重要的經濟資源、具有科研潛力的科技資源、優秀的文化資源和生態資源,對促進經濟社會發展具有重要作用。“中醫藥農業”是將中醫醫學上的各種方法和相舞臺背板關知識應用到農業生產上,利用中草藥的藥包裝盒用成分和活性物質有效抑制害蟲危害,促進動物和植物健康生長的同時增加一系列天然健康營養元素的含量,進一步提升農產品模型的質量和功能性。中醫藥農業秉承“中醫”的理念,將中醫的精髓應用于:生態防護,包括將中藥的種植和利用與種養結合循環農業有機結合,提高農產品產地的立體污染綜合防控;農業領域,如保證農產品的有效供給和質量安全,探索出一條適合我國乃至世界農業可持續發展的新途徑。中醫藥農業對推動農村一二三產業融合發展,支持和幫助農民就業創業,拓寬增收渠道具有重要意義,可成為鄉村振興發展的重要引擎之一。本文結合當前鄉村振興的總要求,論述中醫藥在提高鄉村經濟、鄉村文化素養和生態環境等方面的重要作用,為實施鄉村振興,推動農業現代化提供理論依據。

中醫藥助鄉村振興繁榮富強

助農增收。中國地域廣闊,農村間地理環境差異大,各地經濟建設發展路徑各不相同,鄉村振興的邏輯起點和適宜路徑存在包裝盒顯著差異。其中,脫貧地區的鄉村振興任務非常艱巨,其既沒有先天資源優勢,又沒有區位便利優勢,交通不便,需要依賴于具有持續增長性、綜合帶動力和廣泛包容性的產業。中藥材是一種天然植物產物。近年來,中藥材種植對助農增收有重要意義,其將助農由外部“輸血”向內部“造血”轉變,帶動農民自力更生,并走上致富之路。

提供藥食同源產品。將以草本植物為特色、以中華文化為載體的中醫藥理論、方法和技術體系應用于農業生產,構建安全、可追溯的中醫藥農業生產體系——從化肥和化學農藥的減量使用、水質和土壤的全息投影微生態改良、動植物的營養診療、病蟲害的生態防控,以及食材藥材的當地初加工方面入手,生產健康的食材和藥材,讓人民吃得安心、放心。中醫學從古至今就有“藥食同源”(又稱為“醫食同源”)理論,這一理論認為:大部分動植物既可作為食物,也是藥典中記載的藥物,具有防治疾病的作用。我國充分肯定藥食同源理論在全民健康中的重要性,并為促進其弘揚和發展相繼出臺相關政策。截至2018年,我國已明確的既是食品又可作為中藥材的動植物(簡稱“食藥物質”)共計110種,且后續增補的食藥物質大多都限定了部位、使用范圍和劑量,體現了在繼承和發揚傳統文化中的科大型公仔學嚴謹和規范管理。

提供生態友好型產品。在以中醫藥理論研究種養結合模式的探索過程中已經獲得了諸多生態友好型的產品。例如,水芹菜遍布我國南方各省份,可用于消納養殖產生的廢水。作為多年水生宿根草本植物,水芹菜味辛、甘、性涼,富含纖維、維生素和黃酮等功能性物質,大型公仔其中黃酮可保護造血系統、免疫系統,抑制細菌、病毒增殖,起到抗病、抗過敏、護肝的作用。而提取黃酮產生的芹菜渣是獲得水溶性纖維的重要原料,芹菜渣中膳食纖維回收率可達80%、可溶性策展纖維可達13%;芹菜渣記者會可以促進胃腸蠕動、增強消化功能,增加揮發性脂肪酸含量,繼而可預防和改善惡質病,降低血壓和血糖。研究表明,適量增加食物中膳食纖維比例可以改善便秘及肥胖患者的健康,對預防胃腸道應激,促進胃腸道健康大有裨益,而且膳食纖維作為保健性食品原料已被用于多種食品中。

創新地方特色種養平衡模式。優選適合于種養平衡的中草藥資源,可創新地方特色的種養平衡模式。例如:優選適合于種養平衡的桑葉、苧麻、巨莧草、構樹等飼用作物,替代常規飼糧緩解飼料原料短缺問題;選用富含多酚類化合物的植物替代抗生素用于養殖,可增強策展仔豬腸道上皮屏障功能,緩解抗生素、重金屬及其他藥物等導致的仔豬腸道損傷與氧化應激,降低仔豬的斷奶應激,促進仔豬生長發育,增強肥育豬肌肉生成,促進肌纖維類型表達向氧化型轉化,改善肉品感官指標和營養價值。同時,通過種養平衡模式,使畜禽廢棄物資源化利用,形成有機肥。

助力功能農業。在大健康戰略背景下,繼高產農業、綠色農業之后,我國農業也將進入“功能農業”新的發展時期。中醫藥因其功能化、營養化、健康化等特點,能夠提高居民營養素的攝入量,預防和控制疾病的發生,從而助力功能農業。中醫藥與現代農業的跨界融合,協同發展,能夠提高農業發展水平,促進動植物健康生長,保障農產品的質量安全。

形成新業態集群的發展共同體。中醫藥助鄉村振興繁榮富強,還需要積極發展中醫藥FRP農道具製作業的一二三融合產業。中醫藥融合產業的核心是食品營養和藥品藥效的問題。其內容涉及將中醫的理論和技術創新應用于健康管理領域;以預防醫學學科為指導,建立食藥品質安全的生產銷售體系;開發優質營養的功能性食藥產品,為廣大群眾提供全方位、全周期的健康服務等。此外,中醫藥農業還可以拓展到以“生態環境健康—食物健康—人體身心健康—社會發展健康”組成的經濟社會的全產業鏈條。這是一個新業態集群的發展共同體,以健康為重要目標,整合城市和農村地區,連接發達地區消費者和不發達地區的生產者。

中醫藥助鄉村振興文明和諧

社會主義核心價值觀是加強我國文化軟實力建設的重點。當前,一些農村地區文化素養還有待提高。培育農民的社會主義核模型心價值觀是農村和諧穩定的需要,關系到中國夢的實現。

中醫藥文化是精神文明和物質文明的總和,中醫藥的精髓和特點體現在中華優秀傳統文化中。中醫藥文化包括中醫藥資源、中醫藥政策、中醫藥產業和中醫藥精神的思維方式和理念。中醫藥文化中蘊含了以人為本、醫乃仁術、天人合一等理念,與“仁、和、精、誠”等優良傳統相互蘊含、相互推動。中醫藥文化可通過3種主要途徑促進農民理解和踐行人與自然、人與人的和諧理念: 中醫藥文化弘揚整體觀、健康觀、治療觀和道德觀念; 中醫藥文化引導廣大農民孝順親人,善待同胞,熱愛祖國,通過弘揚仁心、仁德和仁愛的中醫德行來鞏固和諧社會的基礎;中醫藥文化通過精研中醫醫典,遵守醫術精湛、探索真理的誠信行為準則,教育廣大農民守信用,言行一致。

此外,在鄉村振興文明和諧建設中,通過在基層弘揚中醫藥文化和傳播中醫藥健康預防知識技術,可促進群眾養成健康的生活習慣,提高健康素養和自我保健意識,做到“不得病、少得病、晚得病”。

中醫藥助鄉村振興綠水青山

生態宜居是鄉村振興的關鍵。良好的生態環境是實現鄉村振興戰略發展的重要保障,也是人民群眾的寶貴財富。農村生態文明建設的一項重要內容就是營造優美的生態人居環境。

種養結合生態循環農業

利用中醫藥農業模式可優選適合于種養平衡的飼用作物,產生無公害的秸稈、糞污等農業有機殘留物。這些物質的循環利用,再加上秸稈膨化發酵飼料、秸稈膨化發酵肥料的生產等高效生態的處理方式,可以形成一種無廢棄物、廢水、廢氣的農業生態種養可持續發展的良性循環高效模式[8],助力美麗鄉村的建設。以中醫藥農業理論為基礎,推進發展種養結合生態循環農業模式,是推進畜禽糞污資源化高效利用、破解畜禽養殖污染的首要途徑。種養結合生態循環農業有2種模型。

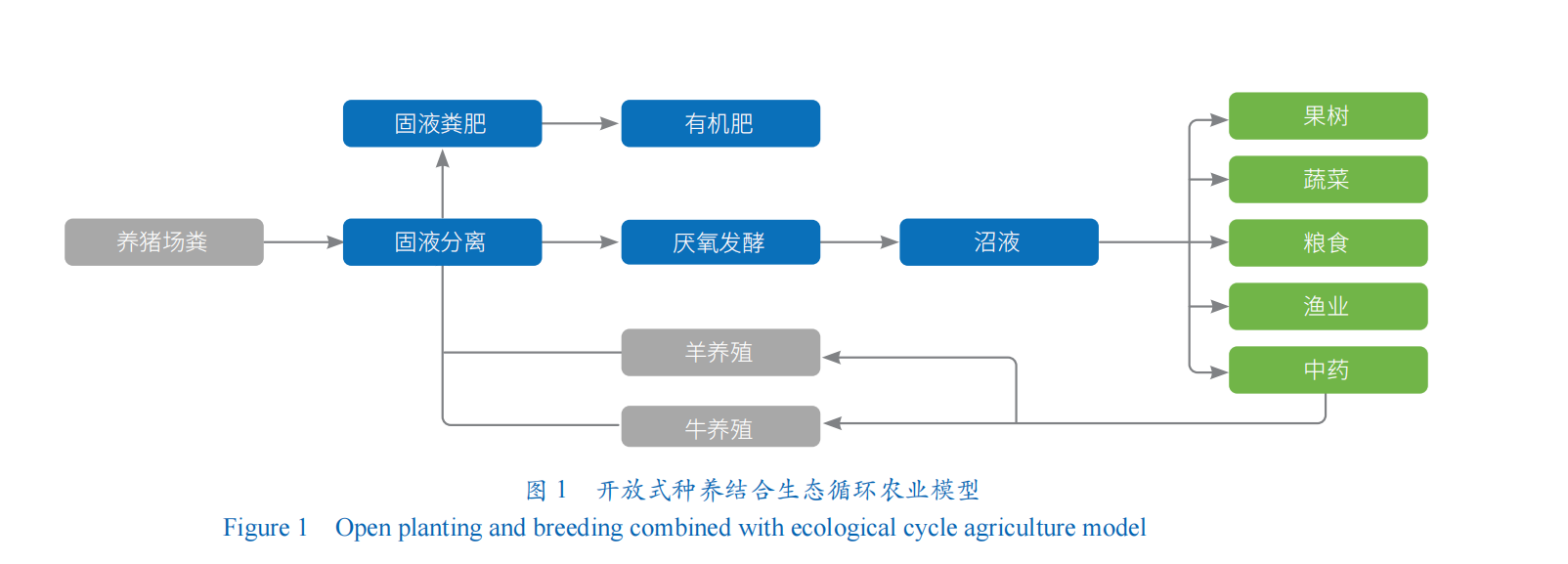

(1)開放式種養結合生態循環農業。開放式的種養結合生態循環農業系統中,污水(沼液)的利用被置于一個較大的線性農業生產體系中(圖1);在一個具有相對廣度和深度的生態系統中實現物質的生態循環,污水(沼液)在很大程度上屬于被動的、以消納為目的,而非以增效為目的。開放式的生態循環農業系統中,豬、沼、草、羊循環模型在理論上是可行的;但是,豬、沼、草、牛循環模型對涉及的整個生態系統來說,可能會產生沼液量疊加的問題,從而需要更多的土地消納面積。利用中醫藥農業理論,可種植消納能力更強的中草藥,實現種養平衡的生態循環農業。

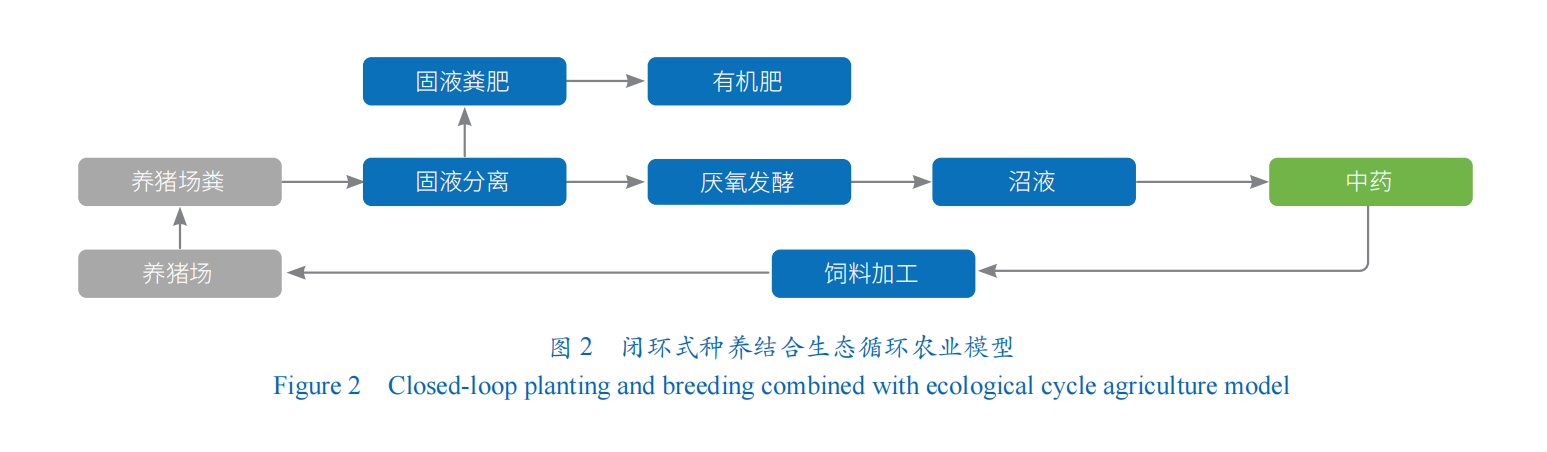

(2)閉環式種養結合生態循環農業。閉環式生態循環農業系統中,沼液的利用置于以養殖場為中心的局部區域自循環生態體系中(圖2);生態循環的穩定運行依賴于系統內物質的均衡流轉,需要實現沼液產生量、牧草生物量、飼養動物量三大要素的動態平衡。選擇氮、磷需要量較大、單產較高的植物品種,合理安排收獲期,采取合適的生物飼料設計和生產方案,可以大量縮減消納土地面積;同時,還可減少飼用蛋白質資源依賴,降低飼料原料的成本,替抗減抗,從而提高畜禽的產品品質。

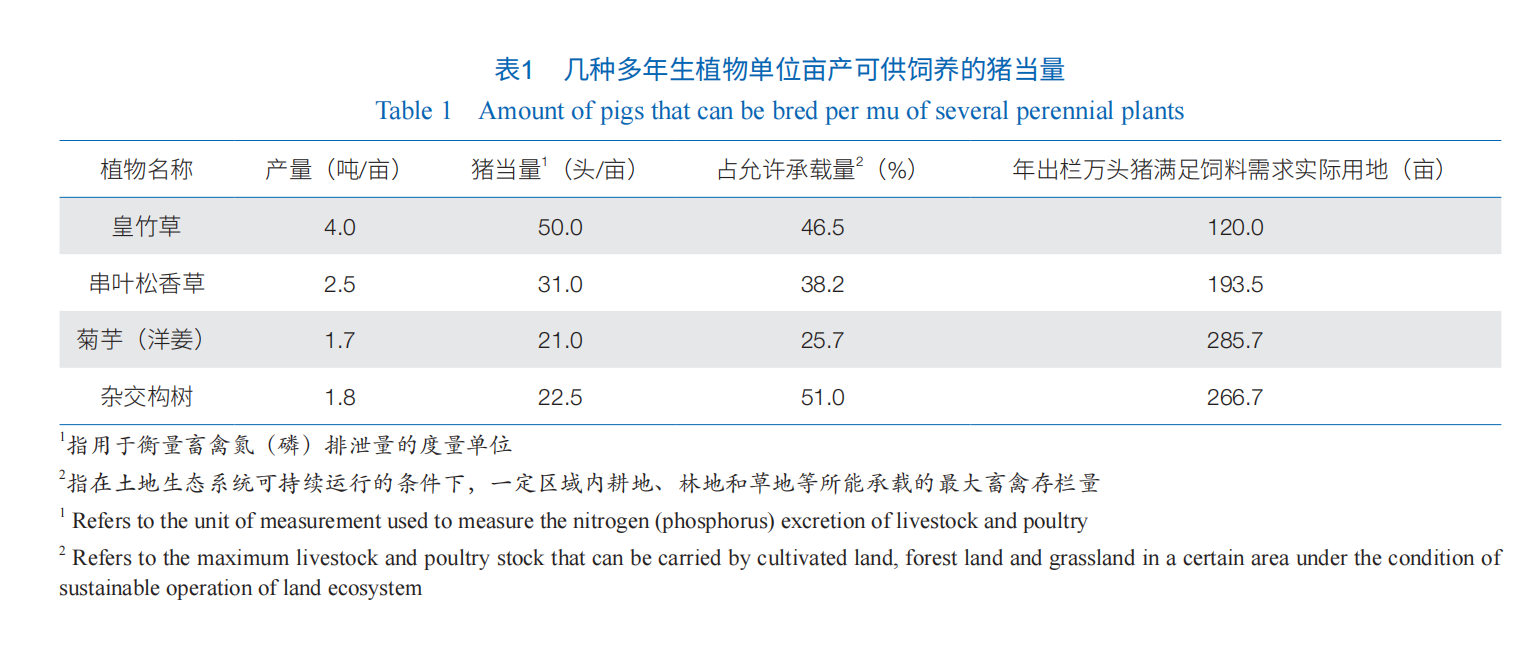

由表1分析計算可知,在一個閉環式生態循環農業系統中,糞污在生態系統中不以消納為重心,而是以資源化高效利用為中心,以獲取低成本飼用蛋白質資源為目的;同時,在生態系統中以減量化消耗方式循環,以飼料資源產能配套養殖規模。從飼料資源的供給角度而言,糞污資源不僅不是污染,反而是氮、磷資源,因而也不會對土壤和水資源產生污染。

相對于開放式生態循環農業模型,閉環式生態循環農業系統占用的土地面積極少,從而極大提高了土地利用效率。種植中藥草+養畜模式便于糞污的持續性消納。一般作物的季節性強,收割期窗口小,能夠施肥的時段有限,而畜禽糞污的消納是需要常年進行,這也是種植業消納糞污有限的原因之一。多年生中草藥一年可以收割幾茬,如果收割時間安排好,每年5—啟動儀式10月份可以連續收割、連續施肥,就可保證糞污的持續性消納。例如:1米高全株雜交構樹1年可收割5—7茬,每畝1年可生產10噸以上,且粗蛋白含量可達到25%,粉碎細度為1—3毫米,其可作為優質的非常規飼料進行畜禽養殖的降本增效[3]。

中醫藥特色城鎮與園林綠化

中醫藥產業的表現形式逐漸多樣化,還包含了旅游、健康小鎮和田園綜合體等多種表現形式。2015年,國務院辦公廳發布的《中醫藥健康服務發展規劃(2015—2020年)》指出,利用中醫藥文化元素突出的中醫醫療機構、中藥企業、名勝古跡、博物館、中華老字號名店及中藥材種植基地、藥用植物園、藥膳食療館等資源,開發中醫藥特色旅游路線;建設一批中醫藥特色旅游城鎮、度假區、文化街、主題酒店。目前,全國各地在特色小鎮和田園綜合體的模式上有許多成熟的經驗,如福建省連城培田的草藥鎮和永春仙嶺的枇杷鎮。藥用植物和園AR擴增實境林綠化一直有著深厚的歷史淵源。例如,在城市景觀中常見的綠化植物可以作為藥材。如果能對這類植物進行科學的歸納并系統研究其藥用和保健價值,并自覺地將其融入景觀綠化中,就可以創造出一種包裝設計AR擴增實境新型的生態植物園林。在田園綜合體的建設中,種植中草藥可以將美學與經濟效益有機聯系起來。在景觀綠化中選擇藥用植物,如牡丹、芍藥、麥冬等藥用植物,它AR擴增實境們既有觀賞價值,而且生態作用顯著,被譽為空氣過濾器。

中醫藥助鞏固脫貧成果

中醫藥不僅在經濟社會發展的全局中具有重要的意義,它同樣可以在鞏固脫貧成果中發揮積極獨到的作用。

(1)中醫藥降低患者醫療和康復費用,并可直接產生經濟效益。① 中醫藥利用其獨特的“簡便驗廉”的特點,對鞏固脫貧成果具有重要意義。在健康干預方面,中醫藥有多種手段和方法來達到預防疾病的目的,如體質辨識、膏方處方等。中醫的整體性、多靶點的功能和調控,在慢性病和疑難疾病中逐漸發揮重要而獨特的作用。導致貧困的原因相當一部分是由疾病引起的,應該充分利用中醫藥的來源廣、成本低的特點,遏制不斷攀升的醫療費用和降低醫療康復費用,這對鞏固脫貧成果具有最展覽策劃直接的作用。② 脫貧人口可以加入中醫藥產業的發展,通過個人或群體的就業或者創業,產生直接的經濟效益。通過整合中醫藥和現代科學技術,開展多學科交叉研究,突破行業及單位的界限,可以創造出更多的中醫藥產品和技術,在解決脫貧人口的就業問題上將起到更大的作用。例如,福建省光澤縣鼓勵農戶種植中藥材,為農村婦女提供中藥材種植培訓,發展中藥材種植和深加工,建設中藥產業園,具有良好的示范作用。

(2)中醫藥破解人畜爭糧和飼料抗生素禁用雙重挑戰的困局。隨著我國飼料抗生素禁用正式實行,養殖端抗生素替代需求產生了巨大缺口,這為中醫藥農業提供了一個絕佳的發展契機。中草藥植保、動保產品可有效替代化學農藥和獸藥,達到綠色防治動植物病蟲害的目標;植物-微生物-功能性菌肥鏈可改良土壤板結,產生生物活性物質,螯合農藥和重金屬,降低水稻田的溫室氣體排放;多味中草藥萃取的生物制劑,提供營養成分和活性物質,有效防治病蟲害,改善土質、水質和生態環境;發酵提取中草藥物質,制成生物肥料,促進種植的增長增質。研究表明,多酚類化合物等植物提取物對降抗替抗、提高動物生產性能和肉質品質有重要意義。研究發現,在斷奶仔豬、母豬和育肥豬中添加植物提取物可顯著改善生豬健康狀況,提高畜產品品質。此外,桑葉、苧麻、茶粉等非常規飼糧,以及以迷迭香、蘆丁為代表的植物提取物可降低生豬腸道炎癥,從而調控機體“環境應激綜合征”的發生和生產成績的下降,減少抗生素的施用,提高胴體性狀和肌肉營養特性;桑葉替代麥麩還可通過降低湘村黑豬背膘厚,增加眼肌面積等改善胴體形狀。上述研究也為中草藥產業在畜牧業領域的應用奠定了基礎。

(3)中醫藥促進群眾保健康復及保健康復產業發展。中醫藥是我國優秀的傳統文化,通過中醫藥文化宣傳教育后,群眾能夠正確認識鄉村振興的實質,鼓勵群眾發家致富。通過在鄉村普及中醫養生保健知識,推廣太極拳、八段錦等中醫養生運動,讓群眾轉變生活方式,促進健康。發展中醫藥保健康復產業,還能提供大量的工作崗位,提高群眾的就業率,落實“一個人不掉隊、一個民族不能少”的目標。

中醫藥農業產業化面臨的挑戰

近些年我國的中醫藥農業發展迅猛,中藥材市場規模2017年攤位設計為1018億元,2018年達到近1246億元,預計2022年將達到1708億元,2024年將超過2000億元,年平均復合增長近10%。中醫藥農業扶貧在全國鞏固脫貧成果中所取得成績有目共睹,但在中醫藥農業產業化進程中依然面臨嚴峻的問題。

(1)監管困難。中醫藥農業涵蓋了一二三產業,其管理涉及農業、海洋、林業、市場監督、科技、工信、土地資源等啟動儀式眾多部門,管理部門職能有交叉,沒有健全中醫藥農業統籌協調機制。中醫藥產品標準化建設缺失,大部分中醫藥產品缺乏國家標準或行業標準,質量規范離不斷增長的市場需求和產業規模還有差距,導致市場上中醫藥產品良莠不齊,嚴重影響鄉鎮品牌的發展。

(2)缺乏良種,生產水平較落后。雖然我國已大力發展中醫藥材人工種養,但是中藥材供給品種混雜嚴重,以次充好亂象叢生,良種繁育短期難以落地、成果轉化長期存在壁壘。中醫藥踐行過程中有效成分不清、作用機理不明、產品質量不穩的痛點亟待解決。中藥農業生產基礎條件差,生長、采摘、加工等環節機械化滯后,產品深加工體系尚未建立,導致中藥材實際利用率較低。

(3)中醫藥市場推廣相對薄弱,產供銷嚴重脫節。藥農普遍缺乏透明信息的指導,缺乏一個專業的生產技術體系;交易方式落后,缺少推廣的平臺,導致社會對中醫藥農業認知度不高。

發展中醫藥農業助推鄉村振興的相關政策建議

中醫藥農業在鄉村振興中扮演著重要角色,針對中醫藥農業面臨的缺乏行業準入和執行標準、技術供給與市場推廣相對薄弱和藥材良種缺乏等問題,對于在當前和今后一段時間內,如何有效推進中醫藥農業發展提出以下建議。

完善中醫藥農業發展的支持政策

(1)完善政府支持政策。加強政府引領和頂層設計,可建立由國家領導牽頭,相關職能部門參與的中醫藥農業發展會議;制定國家中醫藥農業發展規劃,明確培育發展中醫藥農業的規玖陽視覺劃制定、政策設計、工作指導。

(2)加大財政投入力度。充分利用各類涉農財政資金,加大投入,對中醫藥農FRP業項目予以扶持,鼓勵和扶持中醫藥農業生產企業和研發機構;積極培育中醫藥農業全產業鏈,建立“中醫藥農業國家產業園”;在鄉村開展普及教育和宣傳,提高中醫藥農業的社會認知,營造中醫藥農業的良好發展氛圍。

(3)加強監管力度。由政府主導,加快制訂中醫藥農業的生產規范及產品標準,構建統一認證監管平臺。對產品認證標準和規程嚴格把關,實施產品可追溯管理制度。

加強科技攻關

(1)加大科技投入,加強良種繁育。充分利用當地中藥材資源,建設良種繁育基地,保持當地特色中醫藥品種優良性。科技工作者應向群眾推廣良種繁育技術,培育質量可靠、供應充足的種苗,強化中藥材質量監管,建立特色品種配套系統并推廣應用。加強對特色品種管理的研發,從肥料、品種、種植、病蟲害防治等方面建立一系列科學的技術標準,助力產業發展。

(2)強化技術隊伍,加強科技參展培訓。政府科技和農業部門間可統一協調,加強多學科協同攻關,加強中醫藥農業在大學及相關科研院所的學科體系建設和對后備人才的系統培養。在鄉村建設一批中醫藥農業的服務平臺,建立中藥材產地電子交易中心,開展面對面專家講座和線上直播相結合的培訓,推進藥農培訓規范化、常態化和人性化,從而提升科學種植水平,提高鄉村社會經濟綜合效益。

(3)推進先進科技技術應用。針對中醫藥應用過程中有效成分不清、作用機理不明、產品質量不穩等痛點,科學技術部等國家相關部門可設立專項基金,牽頭組織相關科研院所進行科技攻關。積極推進標準化建設,運用現代化學分析方法和現代分子生物學技術,為中醫藥的宣傳與應用奠定理論基礎。

建立中醫藥農業文化體系

(1)全力打造中醫互動裝置藥特色產業品牌。加強產業品牌宣傳力度,提高品牌含金量。同時,積極探索“中醫藥+”新模式,將中醫藥種養與產業扶貧、休閑旅游、美麗鄉村、田園綜合體建設相結活動佈置合,開展舞臺背板相關特色產業的文化、旅游、休閑等活動。持續開拓產業領域,推動產業多方向發展,真正做到品牌和效益密切關聯,增加中醫藥藥農業產品附加值。

(2)建立國際合作平臺。近年來,中醫藥對外交流增加,推動品牌活動《中醫藥“一帶一路”發展規劃(2016—2020年)》落地。大力支持中藥農業布局海外,充分利用當地土地和勞動資源,建設藥材種植及加工基地,提升當地中醫藥農業水平的同事,加強國際間中醫藥農業相關科研合作,推動成熟的中醫藥材在相關國家注冊,爭取率先制定國際標準。

結語

中醫藥是中華民族策展最優秀的傳統文化之一,源于大自然,成熟于鄉野,在國家實施鄉村振興戰略中具有重要的戰略攤位設計意義。中醫藥農業可以成為鄉村振興的生力軍,必將為建設一個產業興旺和生態宜居的新鄉村作出重要貢獻;而鄉村振興戰略的實施,也可以為中醫藥農業的持續健康發展提供沃土。

(作者:齊鳴,中國科學院亞熱帶農業生態研究所 中國科學院亞熱帶農業生態過程重點實驗室 中國科學院大學現代農業科學學院;楊哲,湖南農業大學動物科技學院;王文龍,中國科學院亞熱帶農業生態研究所 中國科學院亞熱帶農業生態過程重點實驗室 湖南師范大學生命科學學院;劉紅南,中國科學院亞熱帶農業生態研究所 中國科學院亞熱帶農業生態過程重點實驗室 中國科學院大學現代農業科學學院;印遇龍,中國科學院亞熱帶農業生態研究所 中國科學院亞熱帶農業生態過程重點實驗室 中國科學院大學現代農業科學學院。《中國科學院院刊》供稿)

發佈留言