中國網/中國發展門戶網訊 “一帶一路”是陸海聯動之路。黨的十九大報告指出,要以“一帶一路”建設為重點,堅持引進來和走出去并重,遵循共商共建共享原則,加強創新能力開放合作,形成陸海內外聯動、東西雙向互濟的開放格局。貿易通道是陸海聯動的關鍵抓手,大力推進“一帶一路”陸海貿易通道聯動發展,既是加快互聯互通建設、提升陸海運輸效率的基本要求,又是實現沿線國家優勢互補、拓展跨區域經貿模式的必由之路,具有重要的國家意義和戰略價值。

耦模型合協調性研究多用于探討多系統間的相互作用強度,“一帶一路”陸海貿易通道聯動發展可視為海域子系統和陸域子系統之間的相互作用,對它們開展耦合協調性研究能夠科學評價其動態發展情況,具有重要的現實意義。但是當前,學者們多將互聯互通作為“一帶一路”發展過程中的單一要素開展耦合協調性研究:部分學者研究了交通基礎設施與金融生態環境、物流供需系統等方面的相互作用關系;部分學者針對“開幕活動一帶一路”背景下經濟發展與鐵廣告設計路網絡、物流設施、邊境口岸等互聯互通要素之間的耦合協調關系展開測評。鮮有學者以地域為策展劃分依據,將“一帶一路”互聯互通通道細分為廣告設計陸域和海域貿易通道展開研究,其耦合協調性研究更是極為匱乏。鑒于此,本文以中國“一帶一路”沿線9 個涉海省份為例,采用計量模型對其陸海貿易通道的發展水平、發展速度和耦合協調程度進行評價,為“一帶一路”陸海貿易通道的建設提供數據支撐和參考借鑒。

研究設計

考慮到沿海地區是陸域/海域貿易通道子系統的共同參與主體,沿海港口作為其交叉節點發揮作用,因此基于沿海地區對“一帶一路”陸海貿易通道的耦合協調水平進行測度具有科學性和可行性。2015 年3 月28 日,經國務院授權,國家發展和改革委員會、外交部和商務部聯合發布了《推動共建絲綢之路經濟帶和21 世紀海上絲綢之路的愿景與行動》,其中明玖陽視覺確指出要“加強上海、天津、寧波—舟山、廣州、深圳道具製作、湛江、汕頭、青島、煙臺、大連、福州、廈門、泉州、海口、三亞等沿海城市港口建設”,通過將其中涉及的省份加上文件中重點圈定的18 個省份中的涉海省份,本文篩選出遼寧、廣西、上海、福建、浙江、廣東、海南、天津、山東9 個省份作為研究對象。

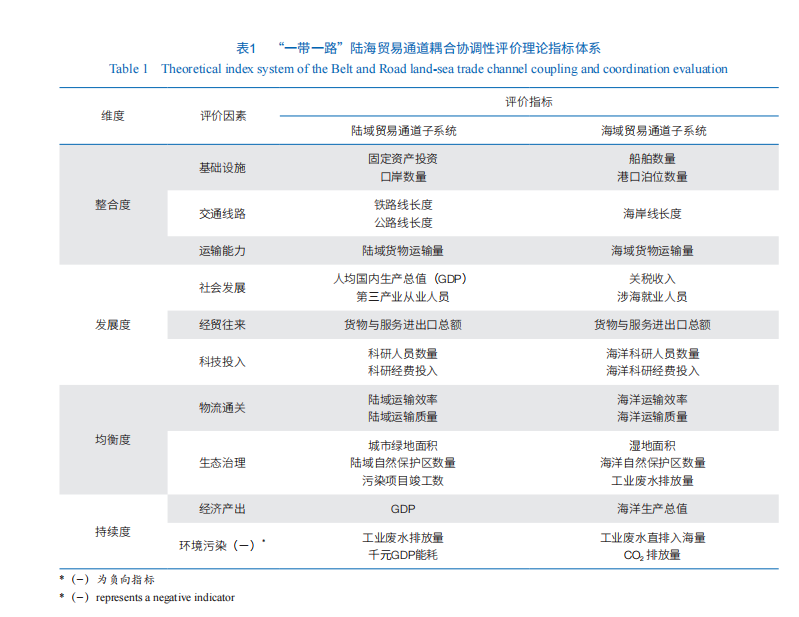

本文借鑒韓增林等構建的陸海復合系統指標體系,以及徐子青構建的區域經濟聯動評價體系設計出了“一帶一路”陸海貿易通道耦合協調性評價體系,其中海域和陸域子系統中均設立了整合度、發展度、均衡度、持續度4 個評價維度:整合度用于衡量發展要素的數量變化,涵蓋陸海資源集聚情況、交通設施覆蓋情況及交通運輸能力;發展度和均衡度用于衡量發展質量和成效,發展度指標側重反映經濟社會發展情況,均衡度指標側重反映經濟與生態、運輸線路和物流通關間的協調程度;持續度則衡量發展的可持續性。在此基礎上,結合陸海貿易通道聯動發展的具體內容選AR擴增實境取指標,形成“一帶一路”陸海貿易通道耦合協調性評價的理論指標體系(表1)。

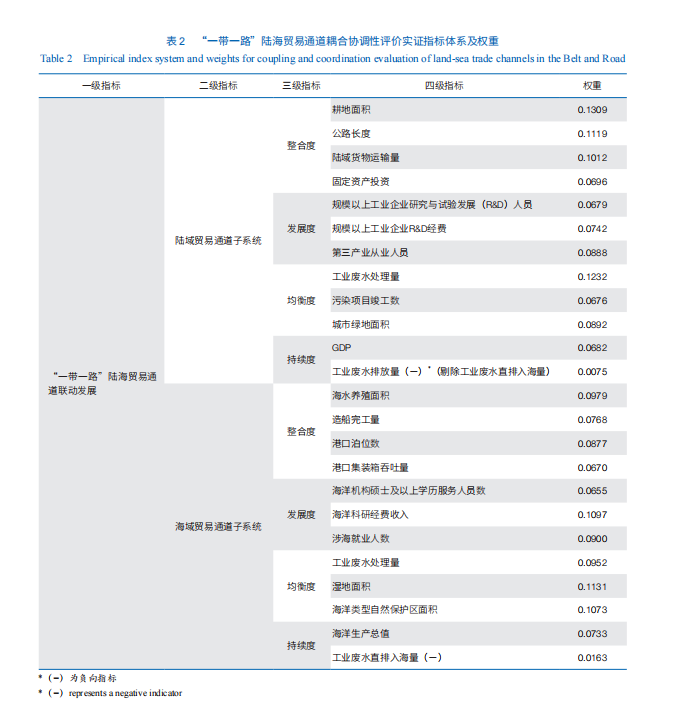

基于指標的鑒別力、相關性、代表性和數據的可獲取性對理論指標體系進行細化和篩選,形成實證指標體系,并采用熵值法確定指標權重。考慮到熵值法過于依靠數據進行權重分配,為保證結論的穩健性,本文邀請了5 名長期從事“一帶一路”等區域問題研究的專家對指標及權重是否符合實際情況進行論證。專家認為:該評價體系框架合理、設計規范,基于熵值法確定的各指標權重大致能反映其相對重要程度,基本符合實際情況,能夠保證結論的穩健性。最終的實證指標體系及權重如表2 所示。

隨后本文對“一帶一路”沿線9 個涉海省份的陸域/海域貿易通道發展水平、相對發展率、耦合度和協調度構建模型進行計算(附錄1)。該模型有3 個關鍵點:①借鑒蘭筱琳和黃茂興、樸哲范等對區域某一領域發展水平的評價方法,運用線性加權綜合法計算綜合評分以表征陸域/海域貿易通道發展水平。②借鑒顧偉男和申玉銘、蔣天穎和劉程軍對區域某一領域發展速度的評價方法,使用相對發展率指數(NICH)來計算陸域/海域貿易通道發展水平在某時期內相對于整體的發展速度。③借鑒物理學中容量耦合的概念、模型,以及吳玉鳴和大圖輸出柏玲、單瑩潔和蘇傳華的前期研究成果,計算陸域/海域貿易通道子系統的耦合度 C和協調度 D,并將測算結果分為嚴重失調、輕度失調、勉強協調、輕度協調和良好協調5 個層級。

本文使用2007—2018 年中國“一帶一路”沿線9 個涉海省份的陸海數據,數據來源于歷年《中國統計年鑒》《中國海洋統計年鑒》《中國港口統計年鑒》及各省份統計年鑒,缺失數據采取均值替換法進行補值。

“一帶一路”陸海貿易通道耦合協調性評價分析

整體耦合協調情況分析

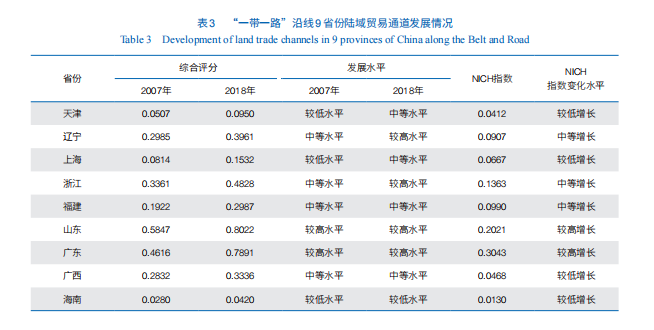

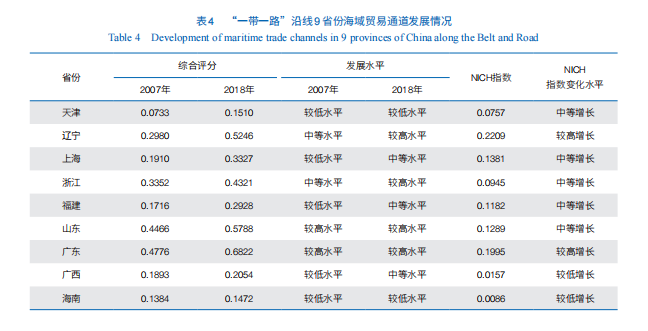

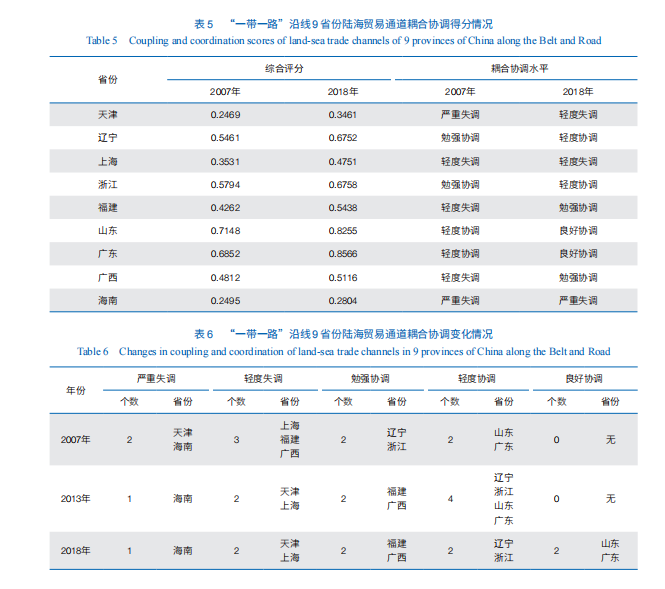

對2007—2018 年中國“一帶一路”沿線9 個涉海省份的陸海貿易通道發展情況進行測評后,選取2007 和2018 年的斷面數據,根據 ArcGIS 自然斷裂法將陸海貿易通道發展水平分為較低水平、中等水平和較高水平,將 NICH 指數變化分為較低增長、中等增長和較高增長,由此得到表3 和4;將陸海貿易通道耦合協調得分按等級劃分為嚴重失調、輕度失調、勉強協調、輕度協調和良好協調,由此得到表5 和6。

陸域貿易通道發展情況(表 3)。從發展水平來看,2007—2018 年9 省份的發展水平都有明顯活動佈置提高,遼寧、天津、上海、浙江出現了跨水平增長,至20策展18 年,除海南外其余8 省份皆進入中高水平發展階段;從發展速度來看,9 省份均實現了正向增長,但最高增長的廣東和最低增長的海南之間 NICH 指數評分相差0.2913。這表明“一帶一路”陸域貿易通道發展速度和質量均有顯著提升,但地區間差異明顯、提升空間較大。

海域貿易通道發展情況(表4)。從發展水平來看,2007—2018 年9 省份的發展水平都有明顯上升,有5 個省份實現了跨水平增長,至2018 年,除上海和海南外其余省份均實現了中高水平發展;從發展速度來看,除廣西和海南外其余省策展份均為中高速增長,而最高增長的遼寧全息投影和最低增長的海南之間 NICH 指數評分相差0.2123,這表明“一帶一路”海域貿易通道發展勢頭良好但同樣存在較大的地區差異。

陸海貿易通道聯動發展情況(表5 和6)。2007—2018 年9 省份陸海貿易通道耦合協調水平均顯著提升,大多省份實現了跨水平發展。相較2007 年,2018 年的“失調”省份個數明顯減少、“協調”數量明顯增多,這表明陸海子系統間的發展更為協調,相互關聯和依賴程度不斷增強。

變化趨勢分析

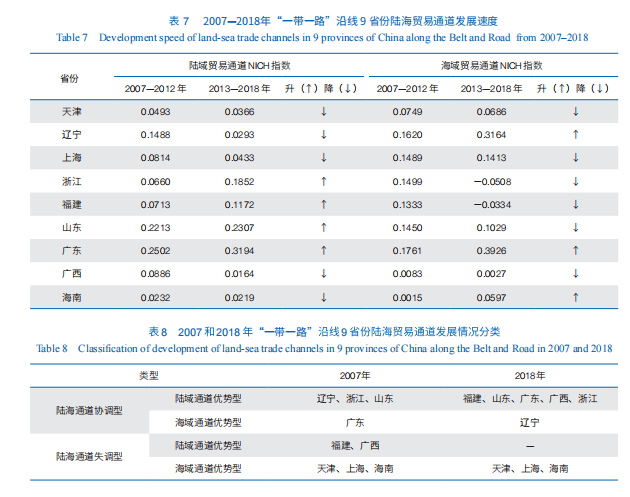

以“一帶一路”倡議提出的2013 年為分界點,將2007—2018 年分為“一帶一路”提出前6 年(2007—2012 年)和“一帶一路”提出后6 年(2013 年—2018);將2 個時期的陸海貿易通道發展情況進行比較(表6 和7)分析發現:僅有AR擴增實境廣東在“一帶一路”提出后陸域和海域發展速度同時提高,山東和廣東向“良好協調”的轉變均出現在“一帶一路”提出后的第二年,浙江和福建的海域貿易通道發展增速為負且遠低于“一帶一路”提出前水平。這表明“一帶一路”的提出雖然推動了我國沿線省份陸海互聯互通的建設,但其促進作用尚未有效發揮、發展潛力仍未充分釋放,大多省份陸域和海域受“一帶一路”的影響并不均衡。而浙江和福建未來須更加精準對接“一帶一路”發展重點,為海域貿易通道發展提速創造條件。

陸海貿易通道耦合協調性的地區差異及形成原因

地區差異

根據陸海貿易通道耦合協調情況將我國“一帶一路”沿線9展覽策劃 個涉海省份分為兩大類:陸海通道協調型(含勉強協調、輕度協調和良好協調省份)和陸海通道失調型(含嚴重失調和輕度失調省份);再將2 類省份按陸域和海域貿易通道發展水平的測算結果細分為陸域通道優勢型和海域通道優勢型。其中,陸域貿易通道發展水平得分高于海域的為陸域通道優勢型;反之,則為海域通道優勢型(表8)。

2007—2018 年,多個省份陸海貿易通道的發展類型都發生了改變,以下對2018 年各省份情況進行分類分析。

陸海通道協調型。2018 年處于陸海通道協調型的省份有福建、山東、廣東、廣西、浙江和遼寧。其中,除遼寧外,其余5 省份的陸域通道發展速度和質量都明顯優于海域,它們實現陸海貿易通道協調發展的推力大多來自陸域互聯互通網絡的構建和發展。這5 省份的特點有:陸地面積相對較大。除浙江、福建外其余3 省份的陸地面積在9 省份中排名前三,陸域貿易通道的發展空間廣、建設規模大,為陸域貿易通道更好地發揮作用奠定了基礎。公/鐵線路建設頻繁。5 省份近年來都進行了大型陸域貿易通道的建設和優化。例如,山東“齊魯號”歐亞班列的整合運營、浙江金甬鐵路和杭溫鐵路FRP的建設、廣西公-鐵共建陸路立體交通網絡等,這對陸域交通發展和陸上貿易往來帶來了極大的促進作用。陸上貿易成長迅速。5 省份開通了包括“義新歐”“粵滿歐”等在內的多條中歐班列線路,從陸上強化與歐洲的貿易往來,加速了陸上貿易的成長,助推了陸域貿易通道的發展。而遼寧在2007 年已經實現了陸海通道協調發展,但其推力主要來自陸域通道的支撐作用;2018 年這種推力有所轉變,遼寧通過整合港口資源、打造“一帶一路”東北出海口等措施促進海域人形立牌通道成為其陸海通道協調發展的關鍵動力,這也體現了“一帶一路”倡議下各省份發展定位的變化和發展方式的轉變。

陸海通道失調型。2018 年處于陸海通道失調型的省份有天津、上海和海南,且其發展類型從 2007 年到 2018 年均未發生變化,海域通道發展水平皆優于陸域,這說明這些省沈浸式體驗份的陸海通道發展失調極有可能是由于陸海貿易通道發展水平失衡引起的。上述陸海通道失調型省份的主要特點有:①陸地面積相對較小。這 3 省份的陸地面積在 9 省份中排名末三位,陸域貿易通道的發展空間較小,必須更多依靠海域貿易通道的開發來實現經濟增長、提高貿易水平。②以港口建設優化為重點。3 省份均以港口為支點加快了互聯互通建設,在港口能級提升、拓展航線布局、加快海鐵聯運等方面均取得了顯著成效。例如,天津港“船邊直提”“抵港直裝”等通關模式的創新、上海港與希臘比雷埃夫斯港簽署合作協議、“海南—東盟”班輪航線的開通等,互動裝置均為拓展跨海國際合作、做實“一帶一路”海上建設發揮了重要作用。

地區差異的成因分析

發展空間基礎的先天差異。內陸腹地和海域港口是陸海貿易通道布局建設的空間基礎,將直接影響通道的發展規模和輻射范圍,而各省份自然條件的先天差異也將直接影響其陸海貿易通道的耦合協調程度。

政策定位的差異。為響應“一帶一路”倡議,各省份均結合地方發展實際出臺了配套規劃策略,其中的政策傾斜所帶來的紅利將直觀反映到陸海貿易通道的建設規模和頻率上,從而造成陸海貿易通道發展的地區差異。大圖輸出

創新力度和效果的差異。各省份從聯動機制探索、平臺功能拓展、規模作用升級等方面對陸海貿易通道建設展開創新實踐,作用方式各具特色、作用效果參差不齊,這也是導致地區差異的重要原因。

政策建議

優化發展格局,擴展陸海貿易通道交匯試點與示范

基于各地區發展空間基礎的先天差異和政策定位的不同,“一攤位設計帶一路”場地佈置沿線各涉海省份未來更應從頂層設計布局著手,發揮優勢、補齊短板,著力提升陸海資源的利用效率,促進陸域和海域的互聯互通建設均衡發展、高頻聯動。

優化通道網絡結構,持續改善通道外部環境。一方面,要促進合理、高效的陸海貿易通道網絡加速形成,在多式聯運交通體系和多式聯運企業聯盟的建設基礎上,進一步串聯起通道沿線各物流網點、港口節點和運輸線路,形成全方位、立體化、網絡狀的大聯通聯運體系;另一方面,要進一步提升陸域和海域的貨物運輸規模,借助通道建設對周邊經濟產業的溢出效應,不斷深化經貿合作、擴大貿易規模,進而倒逼陸海貿易通道的聯動發展,形成區域FRP經貿發展的良性閉環,持續改善通道的外部環境。

“點線面”多位聯動,打造陸海大生態圈。資源投入、設施覆蓋、運輸能力、生態環境等多元要素協調發展是“一帶一路”陸海貿易通道聯動發展的最終目標。為實現這一目標,就要求在陸海貿易通道建設布局過程中,以樞紐港口和口岸為“點”、以各條交通線路為“線”、以產業園區和城市為“面”,在積極促進各點、各線和各面自身發展水平提升的同時,深入挖掘和發揮區域特色優勢,提高資源要素的優化配置和高效流通,做到揚長避短、取長補短;進而廣告設計促進“點、線、面”三沈浸式體驗位一體聯動發展,進一步拓寬區域合作領域和范圍,打造陸海大生態圈。

“軟”“硬”兼施,打造全新戰略支點與開放平臺

以“軟件”優化為保障,同步“有形聯通”與“無形連接”。一方面,必須以標準互認打造“一帶一路”統一高效的運輸規則,加速多式聯運中不同運輸方式的轉換匹配,推動貨物全程“一單式”服務,提高港口和口岸的裝卸轉運效率。另一方面,必須以信息互通建立“一帶一路”的智能紐帶和服務平臺,將更多的互聯網信息技術運用到多式聯運、物流通關、檢驗檢疫等方面,推動“一帶一路”陸海貿易通道聯動朝著信息化、智能化、自動化方向提升。只有全面優化通道“軟件”建設,才能同步“有形聯通”與“無形連接VR虛擬實境”,為“一帶一路”陸海貿易通道聯動發展提供保障。

以“硬件”建設為抓手,持續擴大通道規模、提高聯動效率。一方面,著力打造國際航運樞紐,持續優化口岸通關環境,擴大樞紐的陸海雙向輻射能力,進一步拓展“一帶一路”合作新空間和物流新通道;另一方面,積極構建開放共享平臺,以臨海港口和邊境口岸為載體,打造集國際港航中心、整車物流集散交易中心、跨境電商物流中心、區域性智慧物流中心、境外金融服務中心等跨境服務平臺于一體的“一帶一路”參展陸海聯動發展平臺。以通道“硬件”建設為抓手,為“一帶一路”陸海貿易通道建設與投資項目提供更及時、更開放的信息共享和服務。

強化港口作用,構建“一帶一路”發展前沿與聯動基礎

港口是“一帶一路”陸海貿易通道的重要交匯點和支撐點,是實現其聯動發展的重要“關節”,因此未來通道布局應圍繞港口功能展開。

以港口整合提升為重點,優化陸海貿易通道集疏運體系。要進一步發揮樞紐港口的帶動作用,加強港口與港口、交通運輸通道、城市的互動,加密完善周邊公路和鐵路網絡,提高綜合物流服務水平;同時,以多式聯運為抓手,打造航運、港口、倉儲、物流、內陸運輸等節點的一體化作業,進一步整合提升港口功能,催生新的貿易路徑,完大型公仔善陸海聯動的集疏運體系。

以臨海工業園區為突破口,形成陸海貿易通道聯動發展“增長極”。作為海洋科技創新的“溫床”和海洋產業升級的“強磁場”,臨海工業園區必須在加強基礎設施建設、提高園區經營管理的基礎上,率先優化高附加值船舶、海洋工程、海洋裝備、電子信息、現代物流等重點產業,打造集研發、制造、檢測、展覽等功能于一體的產業基地;以大項目促進產業集群發展,構建以大港口為依托、大產業為支撐、大通道為配套的聯動發展格局,打造“一帶一路”陸海貿易通道聯動發展的創新“增長極”。

以“港口+腹地”為紐帶攤位設計,打造陸海貿易通道聯動發展“助推器”。對“外”開放必須強化“內功”,“一帶一路”陸海貿易通道沿線是對外開放的前沿地帶,而“內功”無疑就是背靠通道的廣闊內陸腹地的經貿發展水平。在“一帶一路”陸海貿易通道的影響下,依托內陸密集的交通運輸網絡,我國內陸腹地已經具備了高效對接沿海、沿邊開放前沿的條件。在大圖輸出此基礎上,未來必須進一步挖掘合作潛能,構建“港口+腹地”模式的陸海合作示范區,在充分發揮樞紐港口作用的同時,將廣闊的內陸腹地作為補給站,變內陸腹地為新一輪改革開放的戰略前沿和開放高地,以源源不斷地向港口輸送優質的資本、技術和人才;通過港口開發帶動腹地建設和發展,為“一帶一路”陸海貿易通道的聯動發展打通脈絡、奠定基礎。

以港口規模效應、錯位競爭為原則,擴大“一帶一路”輻射作用。要在規劃建設上尋求錯位FRP。根據區域經濟實際和港口發展條件對港口的功能、規模和發展方向進行科學定位和統籌規劃,合理分工、經典大圖錯位發展,促進港口之間形成良性的競合關系。要在管理經營上突出特色。“一帶一路”沿線港口應根據自身的地理區位、輻射范圍、連接腹地等主客觀條件尋求差異化、特色化的發展之路,推進港口由單純的“運輸中心”向“國際綜合運輸樞紐”轉變。要在腹地貨源上有所選擇。“一帶一路”沿線港口應以腹地經濟開放的深度和廣度為基礎,結合自身的貨物流向和結構,對腹地予以科學劃分、合理選擇,形成腹地劃分明確、區域優勢互補的港口群,提升整體的競爭優勢。要在拓展航線上加強分工。航線的開辟實質上是對航運市場的搶占;各港口應根據自身輻射范圍和承載能力,拓展方向、遠近、用途不同的運輸航線,構建線路互補、分工明確、市場多元的海洋運輸網絡。

(作者:蘭筱琳,福建江夏學院 福建省社科研究基地金融風險管理研究中心;蘭國政,中國科學院城市環境研究所、中國科學院海西創新研究院 科技發展戰略研究中心;《中國科學院院刊》供稿)

發佈留言