中國網/中國發展門戶網訊 氣候變化是人類社會面臨的嚴峻挑戰。2015年,《聯經典大圖合國氣候變化框架公約》(UNFCCC)第21次締約方大會(COP21)通過了《巴黎協定》,明確溫控目標是“將全球平均氣溫較前工業化沈浸式體驗時期上升幅度控制在2℃以內,并努力將溫度上升幅度限制在1.5℃以內”。2021年11月1—12日,UNFCCC第26次締約方大會(COP26)在英國格拉斯哥召開,會議簽署了《格拉斯哥氣候公約》,完成了對《巴黎協定》實施細則遺留問題的談判;強調要迅速采取行動,全面落實《巴黎協定》,開始全球盤點,并對碳交易市場、透明度和共同時間框架做出了規定。

根據政府間氣候變化專門委員會(IPCC)第六次評估報告(AR6)第一工作組報告——《氣候變化2021:自然科學基礎》,最舞臺背板近10年(2011—2020年),全球平均表面溫度比1850—1900年升高1.09℃(0.95℃—1.20℃)。除非進行快速和大規模的溫室氣體減排,否則較之1850—1900年的全球平均升溫在未來20年大圖輸出可能達到或超過1.5℃,從而使得《巴黎協定》1.5℃的溫控目標難以實現。

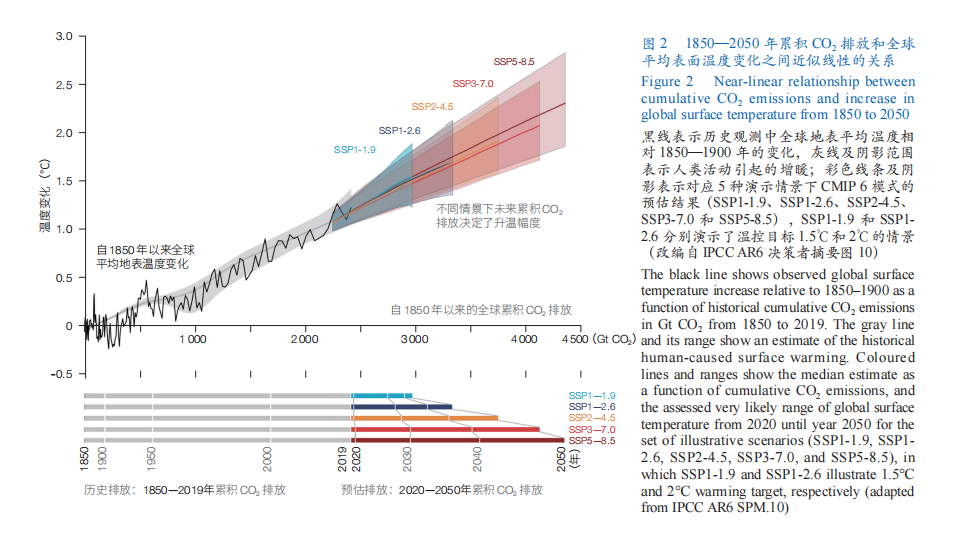

在碳達峰、碳中和勢在必行的形勢下,“有多少、誰來減、減多少”是目前急需解決的問題。據IPCC AR6估計,1850—2019年,人類活動已經釋放了2390 Gt CO2,若在21世紀末把全球升溫控制在1.5℃以內,則2020年開始的未來碳排放空間是400—500 Gt CO2;若把溫控目標設定為2℃,則2020年開始的未來碳排放空間是1150—1350 Gt CO2。不管設定哪種目標,若以當前每年排放大約40 Gt CO2的速率,剩余的排放空間都將在幾十年內耗盡。

未來碳排放空間的估算問題,事關氣候變化減緩政策的制定和UNFCCC締約國的氣候談判。那么,我們關于特定溫控目標下未來碳排放空間估算的依據是什么?結果存在多大的不確定性?需要開展哪些研究來提高估算的準確性?本文對此進行討論。

地球系統碳循環和全球升溫的關系

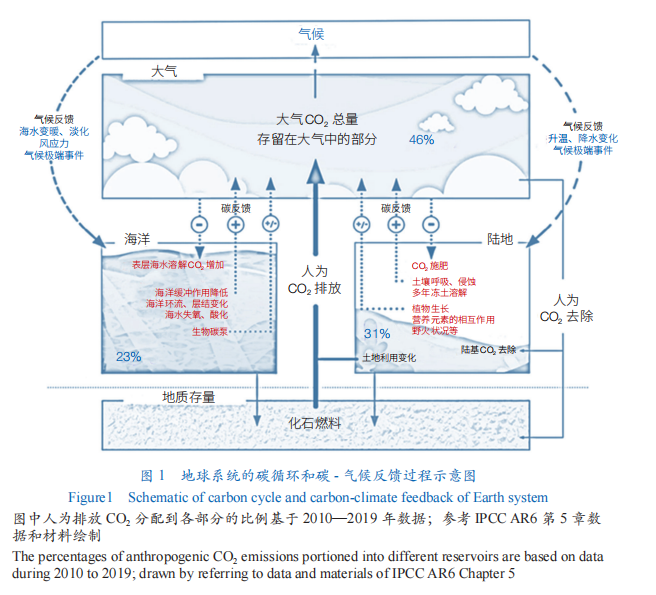

地球氣候系統的碳循環過程如圖1所示。化石燃料使用所導致的人為CO2排放進入大氣后,與海洋和陸面存在2種反饋過程:氣候反饋,即大氣通過輻射、溫度、降水、風應力等的變化來影響海表展場設計和陸面;碳反饋,包括大氣-陸面、大氣-海洋間的多種生物化學正、負反饋過程。在這些反饋過程的綜合作用下,地球系統的人為CO2收支結果如表1所示,包括175模型0—2019年、1850—2019年、1980—1989年、1990—1999年、2000—2009年和2010—2019年共6個時間段的收支統計結果。由表1可以看出,海-陸-氣的收支比例因統計時段而異,就2策展010—2019年平均而言,人為的CO2排放最終約有46%存留在大氣中,23%被海洋吸收,31%被陸地吸收。

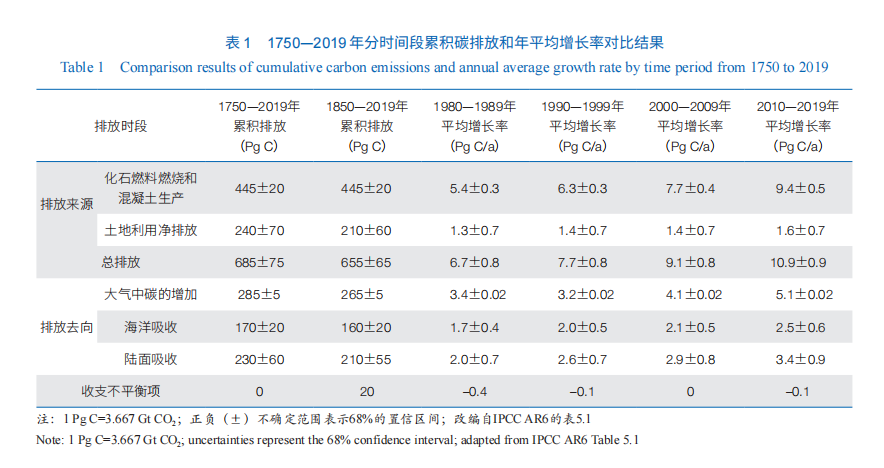

為了更好地服務于溫控目標下的氣候變化減緩決策,需要設計一個指標來描述CO2排放和全球升溫的關系。分析表明,工業舞臺背板化以來的人為累積CO2排放和全球表面升溫之間存在近似線性的關系(圖2),這種關系被稱為“累積CO2排放的瞬態氣候響應”(TCRE)。該指標被用來定量化描述每排放1000 Gt CO2所對應的全球表面平均氣溫的變化。TCRE綜合反映了累積CO2排放最終余留在大氣中的份記者會額和瞬態全球平均氣溫對大氣CO2濃度的敏感性——表示為瞬態氣候響應(TCR)的信息。圖2所展示的這一準線性關系,至少在5500 Gt CO2的累積排放下都是穩定的,這意味著對應特定的升溫幅度,人為CO2的總排放量是有限的。若要在某個時間段實現某個溫控目標,則必須在一定時期實現CO2的凈零排放。因此,準確估算《巴黎協定》1.5℃和2℃溫控目標下的未來CO2排放空間,對于科學規劃減排路徑、及時出臺有效的減排政策、推動國際氣候變化談判、最終實現溫控目標,都具有重大意義。

從IPCC第五次評估報告(AR5)到IPCC《全球升溫1.5℃特別報告》(SR1.5)和IPCC AR6,科學界多次評估了溫控目標下的碳排放空間。由于IPCC AR5、SR1.5和AR6的發布時間不同,因此它們估算的碳排放空間在統計時間段上存在差異,數據彼此不可比。為了便于和IPCC AR6的數據作比較,我們把IPCC AR5和SR1.5估算的碳排放空間統一折算為從2020年開始,結果如圖3所示。其中:IPCC AR5報告對應的1.5℃溫控目標下,未模型來排放空間是-60—140 Gt CO2,2℃溫控目標下為620—870 Gt CO2;IPCC SR1.5報告對應的1.5℃溫控目標下未來碳排放空間是340—500 Gt CO2,2℃溫控目標下為1090—1420 Gt CO2。;IPCC AR6給出的1.5℃溫控目標下的排放空間為400—500 Gt CO2,2℃溫控目標下的排放空間為1150—1350 Gt CO2。IPCC AR6結果和IPCC SR1.5彼此接近,但都與IPCC AR5差別較大。為何估算結果在前后幾年間差別如此之大?這與我們在若干重要環節上科學認知水平的提升和數據證據的日益豐富有關。以下從排放空間估算方法學的角度進行討論。

未來碳排放空間的估算方法

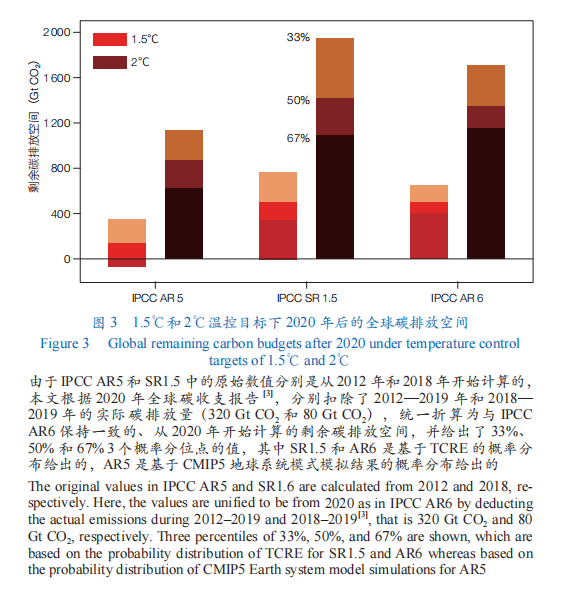

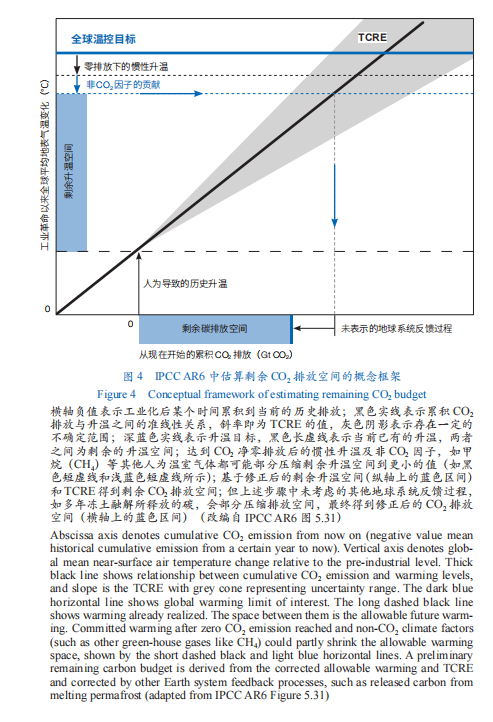

自IPCC SR1.5以來,科學界發展了新的框架來估算未來CO2排放空間(圖4)。該框架以估算TCRE為基礎,分別考慮歷史升溫、非CO2溫室氣體的排放、達到凈零排放后的慣性升溫、地球系統反饋等因素的影響。通過單獨評估這些因素的作用,最終得到未來CO2排放空間的范圍。

TCRE的估算。估算TCRE有多種方法,包括基于不同復雜度的地球系統模式的模擬、使用簡單的氣候模型、利用觀測約束等。其中一種重要方法是先把TCRE估算結果的不確定性分解為TCR和人為排放的CO2留在大氣中的包裝設計百分比2個方面,然后再對二者分別評估。IPCC AR6中基于過程理解、器測數據、古氣候資料、萌現約束等多種來源的證據,對TCR的值進行了綜合而細致的評估,把TCR的可能范圍(不低于66%的概率)從AR5中模型的1.0℃—2.5℃縮減為IPCC AR6中的1.4℃—2.2℃,最優估計值為1.8℃,這顯著減小了TCR的不確定性范圍。進一步把新的TCR用于TCRE的估算,并結合基于地球系統模式的專家判斷所給出的人為排放CO2最終留大氣中的百分比(5平面設計3%±6%),得到TCRE的最優估計值為0.45℃/(1000 Gt CO2),可能范圍是0.27—0.63℃/(1000 Gt CO2)。隨著全球增暖,未來海洋和陸面過程對碳的吸收比例會降低,因此,這里采用的人為排放CO2留在大氣中的比例(53%)要略高于1960—2019年的觀測平均值(44%)。TCRE這一最新估算結果的不確定性范圍,比AR5給出的0.22—0.68℃/(1000 Gt CO2)的范圍明顯縮小,這主要得益于減小了TCR的不確定性。

利用觀測記錄準確度量歷史升溫幅度,并利用檢測歸因技術準確估算人類活動的貢獻。工業化后直至當前的歷史升溫已達1℃左右,即使對2℃溫控目標而言,歷史升溫也占據了50%的升溫空間,因此歷史升溫估計的準確度對未來碳排放空間的估算影響很大。在IPCC AR6中,由于新數據集的出現和趨勢估算展覽策劃方法的完善,估算的最新歷史升溫較IPCC AR5高約0.1℃,這壓縮了未來的升溫空間。需要注意的是,未來碳排放空間估算中用到的升溫不能直接用觀測數據來表示,因為它是指人為排放導致的那部分升溫,這需要從觀測升溫數據中扣除掉自然氣候波動的部分。采用多種觀測資料、氣候模擬和檢測歸因方法,IPCC AR6指出2010—2019年由人為導致的全球平均表面溫度相對于1850—1900年的變化的最優估計值為1.07℃,可能范圍是0.8℃—1.3℃。結合TCRE的最優估計值0.45℃/(1000 Gt CO2),±0.25℃溫度變化范圍所對應的未來碳排放空間的不確定性范圍為±550Gt CO2。

準確估算其他非CO2溫室氣體和短壽命氣候強迫因子的貢獻。非CO2溫室氣體包括N2O(生命期約116±9年)等長壽命氣體,以及CH4(生命期約9.1±0.9年)、氣溶膠等短壽命氣候強迫因子,它們都對全球溫度變化有影響。例如,CH4在20年時間尺度內的增溫效應是同等質量CO2的80倍以上。這些非CO2溫室氣體壓縮了特定溫控目標下的剩余升溫空間,從而減少了未來碳排放空間。IPCC AR6采用綜合了氣候和碳循環信息的模式仿真器來評估非CO2溫室氣體的排放對碳排放空間的影響。結果表明,在CO2達到凈零排放時,相對于2010—2019年,非CO2溫室氣體排放對升溫的貢獻為0.1℃—0.2℃。不確定性來源于非CO2強迫的地域分布及TCR的值,產生的影響是±0.1℃。在低排放情景下,減緩氣候變化策略的差異使非CO2排放產生額外±0.1℃的不確定性。綜上,這部分因素(±0.參展2℃)造成的碳排放空間的不確定性范圍為±440 Gt CO2。

準確估算CO2實現凈零排放后的慣性升溫的幅度。受物理氣候系統各成員(包括海洋、冰凍圈和陸地表面)的慣性和碳循環的慣性影響,人為CO2排放降至零后,全球變暖可能依然會延續一段時間并升高一定幅度。由于TCRE反映的是“瞬態”氣候響應,基于TCRE來估算剩余CO2排放空間時,需要考慮凈零排放下的慣性升溫的影響。在IPCC AR6中,針對《巴黎協定》1.5℃和2℃溫控目標的氣候情景,設定的實現CO2凈零排放(即“碳中和”)的時間是2050年。由于《巴黎協定》的溫控目標時間節點是21世紀末,因此可用50年作為評估慣性升溫的時間尺度。IPCC AR6的評估顯示,這50年內的慣性升溫在0℃附近。不過IPCC AR6報告同時指出,評估結果存在±0.19℃的不確定性。這意味著凈零排放后溫度仍可能變化,對應碳排放空間的不確定性范圍為±420Gt CO2。

估算過程需要考慮地球系統反饋過程的影響。地球系統反饋是指全球變暖后多年凍土消融、野火、濕地變化等釋放溫室氣體的過程,以及氣溶膠、臭氧和沙塵等的變化對溫度的影響。當大圖輸出前,用于氣候預估的地球系統模式對地球系統反饋過程的描述不夠完善,特別是沒有考慮最為重要的多年凍土消融向大氣釋放溫室氣體的過程。不同的地球系統反饋過程在影響氣候變化的機理、量值和不確定性方面都差異很大。IPCC AR6評估了多年凍土的CO2和CH4反饋,以及氣溶膠和大氣化學方面的反饋,并給出這些反饋的綜合作用為26±97 Gt CO2/℃,不過IPCC AR6同時也指出這一數字是低信度的。地球系互動裝置統反饋過程給準確估算未來碳排放空間從而實現全球溫控目標帶來難度。

注意TCRE分布假設對估算結果的影響。若TCRE的可能范圍呈對數正態分布,那么碳排放空間比標準正態分布下要多出100—200 Gt CO2。不過,現有證據并不支持TCRE呈對數正態分布這一假設,因此IPCC AR6最終采取標準正態分布假設,這壓縮了對未來碳排放空間估算的范圍。衡量歷史升溫的指標不同也會影響估算結果。例如,采用全球平均表面溫度(GMST)比全球平均表面氣溫(GSAT)在1.5℃溫控目標下的排放空間多150—200 Gt CO2。

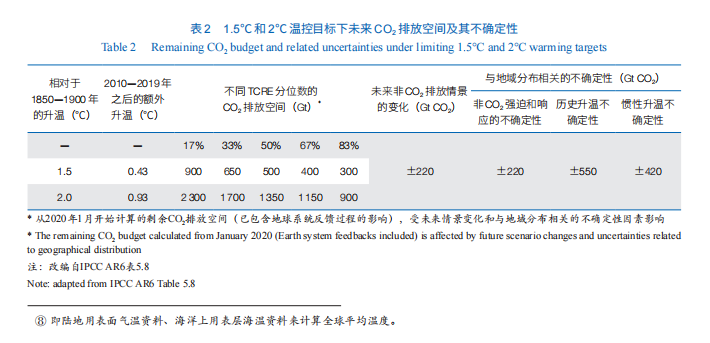

綜上所述,如圖4所示,要準確估算未來碳排放的空間,首先要從溫控目標中扣除歷史升溫、凈零排放后的慣性升溫及非CO2排放產生的升溫,以得到未來剩余的升溫空間;然后,再基于TCRE所揭示的升溫和碳排放的關系,初步估算出剩余碳排放空間;接著,扣除地球反饋過程的可能影響;最終,得到溫控目標下的未來CO2排放空間及其不確定性的范圍。上述任何一個環節的偏差,都會影響到最終估算結果的準確性(表2)。

IPCC AR6給出的碳排放空間估算結果

最低和最高排放空間及其中間值

基于圖4的計算框架,綜合5個方面的影響因素,IPCC AR6給出《巴黎協定》溫控目標下的未來碳排放空間(表2)。針對1.5℃和2℃溫控目標自2020年開始的未來碳排放空間中位數分別為500 Gt CO2和1350 Gt CO2。同時,提供的還有最低和最高估算結果:對TCRE的分布取標準正態分布,對應83%和17% 2個高、低分位數,2℃溫控目標下的未來碳排放空間最低是900 Gt CO2、最高是2300 Gt CO2,1.5℃溫控目標的對應結果是300 Gt CO2和900 Gt CO2。

基于上述估算結果,對應最為嚴峻的下限情形,若考慮到非CO2強迫和響應、非CO2強迫因子的減排水平、歷史升溫等影響因素的巨大不確定性,2℃溫控目標大型公仔下的排放空間將在未來幾十年內耗盡。特別是對于1.5℃溫控目標而言,存在一個較小的概率使實現這一目標的碳排放空間為0,即在此情況下,只有立即停止當前所有人為碳排放才有可能實現1.5℃溫控目標,這無疑是一個巨大的挑戰。反之,在最為樂觀的上限情況下,未來碳排放的空間較大,氣候變化減緩和應對工作在時間上就相對從容。

IPAR擴增實境CC AR6較之AR5在未來排放空間上的差異及主要影響因素

造成IPCC AR5與SR1.5、AR6在未來碳排放空間上存在差異的原因,主要是估算方法的不同。IPCC AR5中采用了多種估算碳排放空間的方法,而且難以相互比較和統一。以2℃溫控目標為例,IPCC AR5首先給出了直接基于TCRE估算的2℃溫控目標下自1861—1880年開始的總CO2排放空間,數值為3670—4440 Gt CO2。由于1870—2011年的累積歷史排放量為(1890±260)Gt CO2,在合理的概率分布假設下,扣除歷史排放量后,計算得到2012年后的剩余排放量為1720—2650 Gt CO2;再進一步扣除2012—2019年的實際碳排放量320 Gt CO2,得到換算為2020年后的排放空間為1400—2330 Gt CO2,這一數值要顯著高于IPCC SR1.5和AR6的評估結果。

由于TCRE只與CO2有關,但升溫卻是多種氣候強迫因子共同作用的結果。例如,CH4等非CO2溫室氣體也會造成部分升溫。因此,上述算法高估了未來碳排放空間。為合理考慮非CO2溫室氣體的影響,IPCC AR5還直接給出RCP8.5情景下地球系統模式達到升溫2℃時的累積碳排放結果,數值為2900—3010 Gt CO模型2。在合理的概率分布假設下,扣除到2011年的歷史累積排放量和2012—2019年的實際排放量,最終得到2020年后的排放空間為620—870 Gt CO2,這又顯著低于IPCC SR1.5和AR6的評估結果(圖3)。RCP8.5情景中非CO2溫室氣體的輻射強迫過強可能給這一結果帶來較大偏差。此外,IPCC AR5未考慮未來土地利用變化的碳排放,這會造成低估碳排放的結果;同時,由于未考慮多年凍土消融釋放溫室氣體等地球系統反饋過程的影響,這又會造成高估碳排放的結果。上述不足均影響了IPCC AR5結果的可信度。

2015年,《巴黎協定》簽訂后,1.5℃和2℃正式成為UNFCCC框架下由締約國談判達成的溫控目標,使未來碳排放空間的估算得到高度重視。2018年公布的IPCC SR1.5發展了新的估算未來碳排放空間的框架,其中單獨考慮了歷史升溫的人形立牌影響,即估算未來碳排放空間首先要估算未來的升溫空間。在這個框架下,可以自然引入其他強迫因子對升溫的影響。IPCC SR1.5沿用了IPCC AR5估算的TCRE數值,同時對地球系統反饋過程(如多年凍土消融排碳)只給出了粗略估計,僅作為未來碳排放空間的修正項,并未納入估算值中;認為未來碳排放空間(以CO2計開幕活動)在20世紀內可能要因此減少100 Gt CO2。

在IPCC SR1.5所發展的新框架基礎上,IPCC AR6采用了多種約束手段以減小TCRE的不確定性范圍,使用了最新的排放和溫度觀測數據,同時綜合評估了各種地球系統反饋過程對碳排放空間的影響,包括多年凍土中CO2和CH4反饋,以及與氣溶膠和大氣化學有關的反饋過程。在此基礎上,估算的未來碳排放空間值較之以往更為準確。

建議加強的研究領域

未來碳排放空間估算結果存在較大不確定性,這給碳減排政策的制定帶來難度和風險。因此,提升估算的準確性具有迫切的決策支撐需求。基于當前的科學認知水平,關于未來碳排放空間的估算誤差,按照參展不確定性的大小排序,分別是:工業革命以來歷史升溫的不確定性、海洋包裝盒慣性升溫的不確定性、非CO2排放情景和對非C經典大圖O2強迫響應的不確定性。因此,以提高未來碳排放空間估算的準確度為目標,提出6點建議。

加強歷史資料整編和檢測歸因研究,減小人為歷史升溫估算結果的不確定性。由表2可以看出,在估算人為外強迫導致的歷史升溫方面,其結果的不確定性是幾種影響因子中最大的(±550Gt CO2)。這一方面需要提高歷史強迫數據的準確性,包括人為氣溶膠排放;玖陽視覺另一方面則需要提高檢測歸因方法的準確性。檢測歸因依賴于氣候模式,這就需要提高氣候模式性能,使其能夠準確模擬氣候系統對不同種類強迫因子的響應。目前,亟待提升的是對氣溶膠響應過程、氣溶膠與云的相互作用過程描述的準確性。

加強氣候系統反饋過程研究,準確估算敏感度指標TCRE。TCRE的不確定主要來自氣候敏感度TCR的不確定性。基于多種來源的證據,IPCC AR6給出的TCR估算結果的不確定性范圍比IPCC AR5明顯減小。若要繼續提高精度,首先需要加強氣候反饋機制的研究。其中,云短波反饋是導致氣候敏感度不確定性的最大來源,也是當前氣候模式發展完善的難點;它與目前認識薄弱的云-對流相互作用過程密切相關,并和其他反饋過程(如海冰反照率)存在復雜的相互作用。云反饋過程還能影響我國氣候的模擬和未來季風氣候的預估,因此尤其值得關注。同時,要加強深層海洋的觀測研究,以及未來增暖空間型和海洋熱吸收型預估的研究。海洋慣性升溫的大小和增暖型有關,高緯度海洋熱吸收要比低緯度海洋熱吸收對全球增暖的減緩作用更強。明晰未來的增暖型和海洋熱吸收型、減小海洋熱吸收估算的不確定性、提高TCR的估算精度,將有助于提升未來碳排放空間估算的準確性。

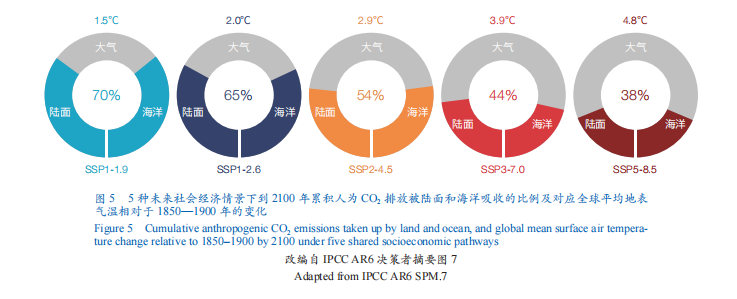

加強地球系統碳源、碳匯過程與全球增暖關系的研究。隨著累積碳排放的增加和全球溫度的升高,海洋和陸地作為碳匯的功能將減弱,表現為海洋和陸面對人為排放CO2的吸收比例將逐漸下降,每升溫0.5℃,吸收率降沈浸式體驗低約5%(圖5)。此外,目前認為隨著大氣CO2濃度的升高,CO2的輻射強迫也會降低,這又會抵消海陸碳匯減弱的作用——不過這種抵消作用在多少碳排放空間內成立尚不清楚。面向更為長遠的未來,在累積碳排放超過5500 Gt CO2后,升溫幅度和累積排放間的關系將變得更為復雜,目前相關研究鮮有報道。

加強非CO2溫室氣體和多年凍土等對全球增暖的影響研究。包括CH4在內的非CO2溫室氣體的排放,能夠通過侵占升溫空間而造成未來碳排放空間的減少,因此需要加強CH4、N2O等非CO2溫室氣體對全球增暖的影響研究。這在中美簽署的《關于在21世紀20年代強化氣候行動的格拉斯哥聯合宣言》中我國表示要在控制和減少CH4排放方面取得顯著效果的背景下顯得尤為重要。隨著氣候增暖,多年凍土消融將通過釋放CH4和CO2對升溫產生顯著影響,這是一種重要的地球系統反饋過程。我國擁有約1.6×106 km2的多年凍土區,亟待加強對這些區域的監測和氣候影響預測研究。

加強對高于1.5℃和2℃溫控目廣告設計標的升溫閾值下碳排放空間的研究。《巴黎協定》的2℃和1.5℃溫控目標,是UNFCCC締約方通過談判設定的政治目標。科學研究需要不囿于政治目標。例如,IPCC AR6在1.5℃和2℃溫控目標的基礎上,還給出了3℃—4℃升溫閾值下的氣候預估結果。學術界應對升溫的各種可能情景做好前置性研究準備。

加強我國地球系統模式研發的統籌協調,推動其在包括碳排放空間預估等地球系統碳循環研究中的應用。氣候模式在反饋過程研究、氣候敏感度估算、歷史溫度變化的檢測歸因研究中發揮著不可替代的作用。氣候系統模式在近30年來取得了快速發展。以“國際耦合模式比較計劃”(CMIP)為例,參加CMIP1的研究機構有11家,參加CMIP5的有19家,參加CMIP6的則有28家。在參加CMIP6的模式中,最終數據被IPCC AR6正式采用的模式版本有39個,其中我國的6家機構貢獻了8個模式版本。我國參加CMIP6的模式數量是世界各國中最多的,但是最終為IPCC AR6提供了碳循環數據的模式只有1個。地球系統模式是支撐氣候變化和地球系統科學研究的重要平臺,也是國際競爭的前沿。建議加強我國在地球系統模式研發領域的統籌協調,發揮新時代舉國體制的優勢,盡早實現“由多到強”的轉變,從而在碳排放空間預估、碳收支平衡估算等支撐國際氣候變化治理談判的前沿領域提高話語權。

應對氣候變化是中國可持續發展的內在要求,也是負責任大國應盡的國際義務。2020年9月22日,在第75屆聯合國大會一般性辯論上,國家主席習近平宣布“中國將提高國家自主貢獻力度,采取更加有力的政策和措施,CO2排放力爭于2030年前達到峰值,努力爭取2060年前實現碳中和”。這彰顯了我國負開幕活動責任大國的形象,是推動構建人類命運共同體的具體舉措。《巴黎協定》溫控目標的實現,依賴于碳減排方面的國際行動。UNFCCC將于2023年11月完成第一次全球碳盤點,此后每5年更新一次盤點工作。全球盤點和未來碳排放空間估算數據,將是UNFCCC框架下包括《巴黎協定》和《格拉斯哥氣候公約》履約等氣候治理國際談判的重要數據基礎。

作為全球碳排放的參考基準,《巴黎協定》溫控目標下的未來碳排放空間可以逐年核算,能夠對國際氣候變化談判和氣候變化應對工作形成有效支撐。基于當前的估算數據,考慮到結果的不確定性,目前各主要國家自主貢獻目標的碳排放總和,有可能超過1.5℃甚至2℃所要求的剩余排放空間[29]。因此,要實現國家間碳排放空間的公平分配、保持全球目標的協調一致,科學界首先需要提供精準的碳排放空間核算數據。推動和引導建立公平合理、合作共贏的全球氣候治理體系,需要堅實的科學支撐,氣候科學界在這方面責任重大。

(作者:周天軍,中國科學院大氣物理研究所、中國科學院大學;陳曉龍,中國科學院計算技術研究所。《中國科學院院刊》供稿)

發佈留言